※シンテグレートウェブページより

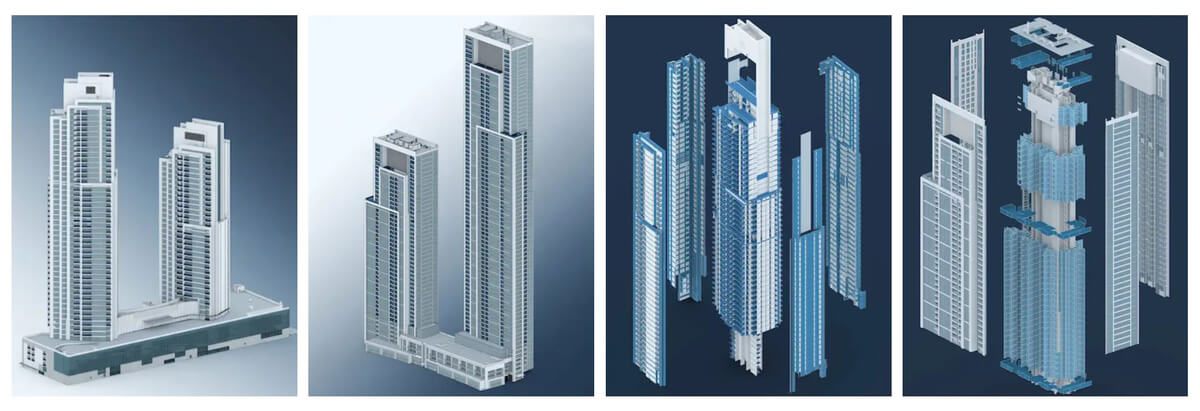

とあるドバイの案件で、フルBIMでやった仕事がありました。何をもってフルBIMかっていうと、ドバイの事業主がいて「このプロジェクトはBIMでやってください」ってオーダーが出ました。BIMを使用し「検討・設計・施工・納品」をおこなってください、というものです。

渡辺さん

あいこ

なるほど……

AutodeskのRevitを使って、BIMのデータを納品がもとめられているものです。

Revitのエンジニアを5人くらい送りこんで、BIMのマネージメントとモデリングをしました。

設計事務所が設計を行い、我々がBIMのところをサポートし、ドバイの人たちと日々コミュニケーションを取りながら適切なBIMの仕事として納品したというプロジェクトです。余談ですが、BIMの世界のシェアの大半はRevitがしめてきていると思います。

Revitのエンジニアを5人くらい送りこんで、BIMのマネージメントとモデリングをしました。

設計事務所が設計を行い、我々がBIMのところをサポートし、ドバイの人たちと日々コミュニケーションを取りながら適切なBIMの仕事として納品したというプロジェクトです。余談ですが、BIMの世界のシェアの大半はRevitがしめてきていると思います。

渡辺さん

槙田

世界で標準が変わってきてるんですかね?

そうですね。

RevitがBIMのスタンダードソフトウェアとして活用されているケースが増えてきていると思います。とにかく、このドバイの案件はBIMっていうルールをちゃんと使って仕事してくださいっていう話でした。

RevitがBIMのスタンダードソフトウェアとして活用されているケースが増えてきていると思います。とにかく、このドバイの案件はBIMっていうルールをちゃんと使って仕事してくださいっていう話でした。

渡辺さん

あいこ

どんなルールですか?

図面の書き方は会社ではルールがあると思います。

BIMだとプロジェクトの中のルールっていうところまで広く適用される。英語でBEP、BIM Execution Plan。日本語でいうとBIMの実行仕様書。つまりプロジェクトのルールブックになります。

BIMだとプロジェクトの中のルールっていうところまで広く適用される。英語でBEP、BIM Execution Plan。日本語でいうとBIMの実行仕様書。つまりプロジェクトのルールブックになります。

渡辺さん

あいこ

この案件に限ったルールですか?

もちろん、テンプレートというものがあって、それをプロジェクトごとに調整して使用します。

ファイルのネーミングシステム、フォルダの構成のシステムのルールもあります。あとはソフトウェアはこれ使いなさい、バージョンはどれです、コミュニケーション取るときはこの形式で書き出してください、サーバーここです、そこに入れる人の権限はあなたまでです、などいろいろ事細かに決まっています。

そういった中でプロジェクトが進んでいくんですけど、読むのも嫌になるくらい、ほんとに。ビジュアライゼーションはある意味切り離されたものだから、こんなことやってる人いないし、いらないですね。

ファイルのネーミングシステム、フォルダの構成のシステムのルールもあります。あとはソフトウェアはこれ使いなさい、バージョンはどれです、コミュニケーション取るときはこの形式で書き出してください、サーバーここです、そこに入れる人の権限はあなたまでです、などいろいろ事細かに決まっています。

そういった中でプロジェクトが進んでいくんですけど、読むのも嫌になるくらい、ほんとに。ビジュアライゼーションはある意味切り離されたものだから、こんなことやってる人いないし、いらないですね。

渡辺さん

あいこ

日本でこういう風なルールを渡されるっていう案件はあるんですか?

今のところ、少ないと思います。

渡辺さん

槙田

要件づくりが難しいんですかね。

要件定義をすることは、経験・労力などを要します。

簡単なことではありません。

要件づくりできること自体がプロフェッショナルだと思います。

うちには、要件定義書を書くことができるスタッフがいます。要件定義ができること自体が、非常に価値のあることなんです。

例えば、日本の設計事務所やゼネコンさんが海外の仕事を取りにいくときには、必ずこういうことをやらなきゃいけない。オーナーに「BIMでやってね」って言われたら、「わかりました。それでは、BIMのルールは我々はこういう風に考えていますので、こんな形で実行していきます」って、出すことができないといけない。

簡単なことではありません。

要件づくりできること自体がプロフェッショナルだと思います。

うちには、要件定義書を書くことができるスタッフがいます。要件定義ができること自体が、非常に価値のあることなんです。

例えば、日本の設計事務所やゼネコンさんが海外の仕事を取りにいくときには、必ずこういうことをやらなきゃいけない。オーナーに「BIMでやってね」って言われたら、「わかりました。それでは、BIMのルールは我々はこういう風に考えていますので、こんな形で実行していきます」って、出すことができないといけない。

渡辺さん

あいこ

出来る人が少ないんですね。

日本のプロジェクトでは、まだまだ要求されるケースが少なく、書ける人がなかなか増えない状況にあります。本来は、こういったルールを事前に決めておくということなんです。

渡辺さん

あいこ

そういう風につくっておけば、あとから直す際もわかりやすいんですね。

そうです。修正はどんどんきます。だからルールがある中で修正をしていかないと、細かくデータをつくってから情報を入れていくのではまとめようがないし、管理が出来ない。ルールが必要なんです。

渡辺さん

あいこ

それはたしかに。

こういうものの諸々を統合しコントロールできるのがBIMの良さです。さっき我々が見せた、この仕事の何をやったっていうのはごく一部です。もともとにはちゃんとルールがあって、それをもとに3Dと情報を使って仕事やりましょう。この動きかたが、もともとのBIMのありかたと考えています。

渡辺さん

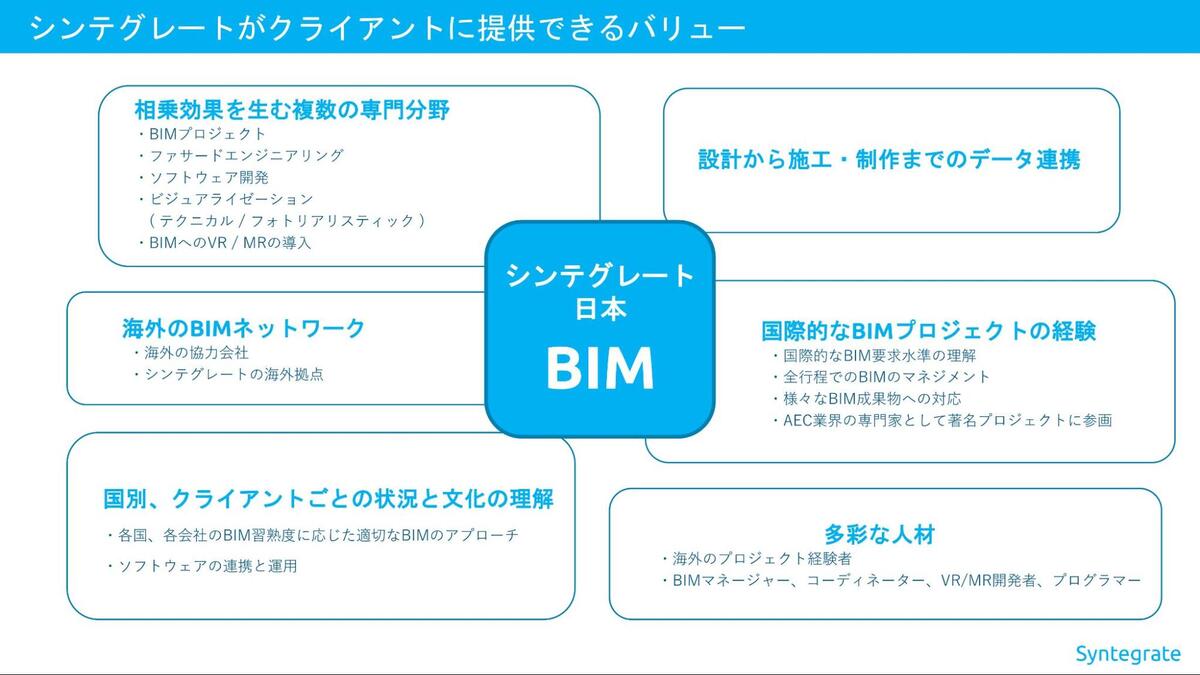

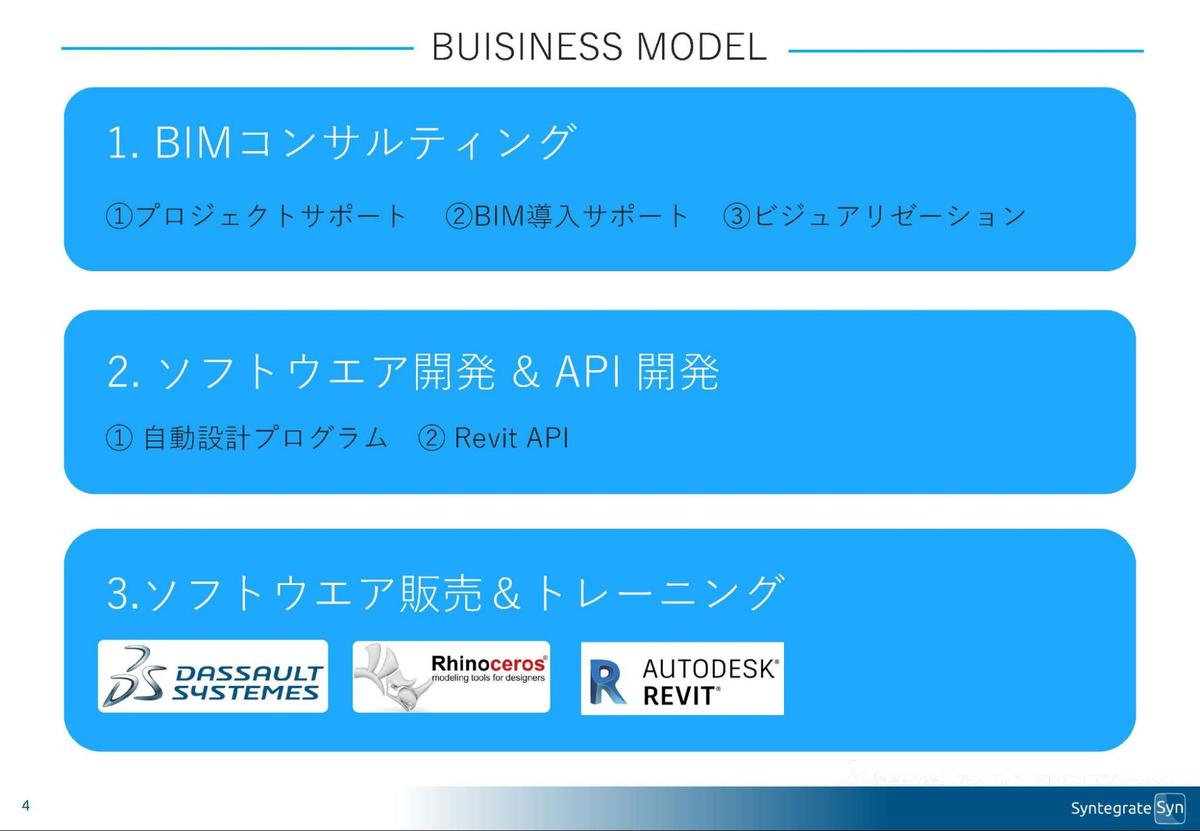

日本では、BIMの運用ルールがうまくいっていない状況があります。弊社には、経験豊富なコンサルタントがいるので、ここをきちんとサポートできます。今は2社に対してBIMの導入を3ヵ年ぐらいの計画でおこなっています。

渡辺さん

槙田

やはり3年くらいはしっかり時間かけるものなんですね。

これとは別に、クライアントとお付き合いしていく中で、ソフトウェアを開発してほしいなどの依頼もでてきました。プログラマーも在籍しているので、要望を読み取り最適なソフトウェアを提供できるように備えています。

渡辺さん

槙田

なるほど。

あとはソフトウェアはなんでも必要なものを使ってやるので、ダッソーシステムズのCATIAだけじゃなくて、Rhinoceros、Grasshopper、Revitなど最適なソフトウェアを使用します。

渡辺さん

あいこ

そもそもソフトウェアの使い分けはどういう風にしているんでしょうか。

それはタスクによります。さっきのプロジェクトのBIMのルールブックのように「あなたはこのソフトウェアでやってください」っていう指示があったりします。

ただ、ソフトウェア1本でBIMの活動全部をカバーすることは難しいと思います。

ただ、ソフトウェア1本でBIMの活動全部をカバーすることは難しいと思います。

渡辺さん

あいこ

じゃあそれぞれ得意のソフトウェアでやるんですか?

例えばRhinocerosでファサードをやって、統合するとなったらRevitに持ってくるなどは結構あります。

小西さん

あいこ

まとめるソフトは最初から決まってて、あとは特化したものでつくって最終的にまとめていくんですね。

そうじゃないと出来ない部分があります。

小西さん

あいこ

やっぱ得意不得意みたいなのがソフトによってあるんですか?

あります。

渡辺さん

なるほどね!BIMの活用事例を聞いて、やっとBIMのお仕事像が見えてきました。本来はルールのもとにプロジェクト全体を進行し、その中の切り取ったパートが設計BIMだったり施工BIMだったりするわけなんですね!その際にそれぞれ特化したソフトウェアをツールとして使い分けていくということか。

BIMというものの認識のあいまいさと、各ソフトウェアの浅い情報が、混ざり合って訳のわからない状態になっていましたが、一気にクリアになりました☆

また、海外案件のBIMの活用について知る機会もないので、とっても勉強になりました!BIMのスペシャリストがいるなら、その技術提供やサポート、その知識を駆使したソフトウェアの開発の流れも納得です。