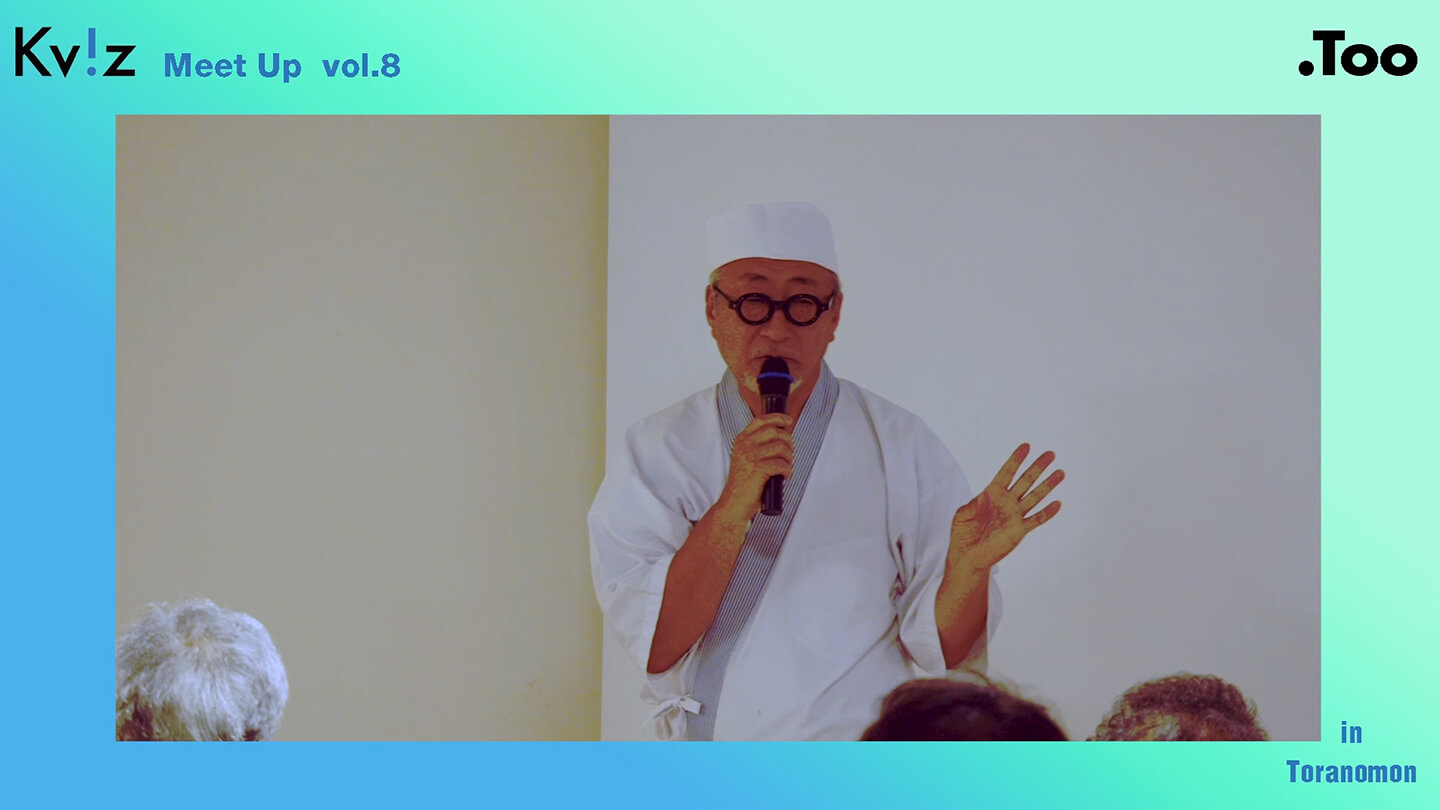

2025年6月25日(水)に開催された「建築ビジュアライゼーションMeetUp第8弾」のイベント内のセッション「“良い絵”とは何か?-写真家のまなざしから学ぶ建築ビジュアライゼーション-」についてご紹介します。

主催 :株式会社Too

協力 :スペースラボ株式会社 / iceberg theory holdings株式会社

株式会社ナカサアンドパートナーズ

協賛 :オートデスク株式会社

講師 :株式会社ナカサアンドパートナーズ 取締役 中道 淳 氏

登壇者紹介 & セミナー概要

登壇者紹介

建築写真と建築CG

株式会社ナカサアンドパートナーズの中道と申します。今日は少し居心地の違う場所に来たような気分です。というのも、私はこれまで40年近く、建築写真を専門にしてきました。フィルムの時代からずっと建築を撮り続け、20年ほど前にデジタルに切り替えました。当時は「これからどうなるんだろう」と戸惑いもありましたが、気がつけば今の時代にいます。

初めて建築CGに衝撃を受けたのは、1984年のロサンゼルスオリンピックの頃です。ある建築のCG動画を見せられて、絵が動くということにとても驚き、かっこいいと素直に思いました。そして今、建築CGを扱う方々の表現を見ていると、強力なライバルに見えてくることもあります。

ここ数年の建築CGの進化は目覚ましいものがあります。私たちのクライアントのどの現場でも、CGが当たり前のように活用されています。図面がない状態から空間を立ち上げ、人物を入れ、時間帯まで再現する。かつては斜めの線がギザギザで、CGには限界があると思っていましたが、今では本当に写真を超えてきたと感じることもあります。以前は「あと20年は写真の時代が続くだろう」と思っていたのですが、その20年が過ぎ、状況は大きく変わりました。

それでも、プロジェクトの「顔」になるような一枚の写真を求められる場面は今でもあります。クライアントから「こんな写真が欲しい」と実例を見せられると、「同じように撮れるだろうか」と考えます。撮影場所を推定し、レンズの画角を合わせて、現地で立ち位置を決めます。そして撮影した写真をiPadに送って確認してもらうと、「中道さん、これCGみたいですね」と言われることがあります。

この言葉、一見すると褒め言葉のように聞こえますが、実はそうとは限りません。整いすぎていて、現場の空気感や素材のクセ、スケール感が写真から感じられない。そういうときに、「CGみたい」という言葉が返ってくるのです。それは、実際の手触りが伝わっていないというサインでもあります。

だから私はその言葉を聞いた瞬間に、光の入り方を変えてみたり、露出を調整したり、立ち位置を微妙にずらしたりします。そこにいる人の気配や風の揺れ、時間の変化を写真の中に取り込むために、もう一段深く現実に踏み込んでいく感覚です。

NOT A HOTELの事例

タクシーの車内モニターで、『NOT A HOTEL』の動画を見たことがある方もいると思います。長野県にある軽井沢のプロジェクトです。あの映像を手がけたのが、私たちのクライアントでもある Wonderwall という会社です。代表は武蔵野美術大学の教授でもあります。あの映像を初めて見たとき、車内で流れるタクシーの広告動画であるにもかかわらず、まるで映画のワンシーンのように引き込まれました。

Wonderwallのクレジットを見つけて、すぐに制作スタッフに確認しました。というのも、私は軽井沢で別荘の撮影を数多く依頼されているため、あの地域の季節感には詳しいからです。映像で描かれていたような雪がしんしんと降るシーン、実はあの場所ではあまり現実的ではありません。軽井沢は意外と雪が少ないため、そのタイミングに合わせて撮影に行くのは本当に難しいんです。

しかしながら、あの動画では雪が美しく積もり、しんとした空気の中、室内では暖炉の炎が静かにパチパチと音を立てています。あまりに雰囲気が良かったため、「これ、どうやって撮ったんですか?この雪のタイミングでよく撮れましたね」と聞いてみたんです。するとスタッフの方から「実はあれはCGなんです」と教えていただきました。

その瞬間、「え、これCGなの?」と、少し言葉を失いました。

まるで本物のような空気感、そして光と音。私たちは写真でしか表現してこなかったけれど、ここまできたかと思いました。正直、「もう私らの出番はないかもしれないな」と思ったのが、今日このセミナーに来た理由の一つでもあります。

建築CG制作の目的を考える

中道氏:

ここで、今日セミナーに来られている方にも話を聞いてみましょう。

参加者T氏:

私は、内装のデザインをずっと一人でやっています。最近は娘も建築系に進んでいて、CGの描き方を聞かれることがあります。一方で、ツールは今の若い人のほうがずっといいものを持っています。

ただ、実際にいい写真をあまり見ていないんだなと思うことが多いです。そのためなのか、CGがのっぺりとした見た目になりがちな印象があります。

中道氏:

写真は自分で撮られるんですか?

T氏:

基本的にはiPhoneで自分で撮っています。ただ、広角で撮ると縦の線が全部歪んでしまうのが気になっているみたいです。

中道氏:

縦線はまっすぐであるべきってことですね。それは、iPhoneでも直せますよ。

T氏:

そうなんですけど、若い人はそのこと自体を知らないことが多いと感じます。

中道氏:

でも彼らは、知らないだけで教えたらすぐ覚えます。Z世代は本当にすごいです。

T氏:

おっしゃる通りすぐ覚えますし、技術ではもう全然かないません。ですので、自分は「こうしたほうがいい」と伝える立場です。

中道氏:

そしていいCGを作って何が起きると考えていますか? クライアントが喜んでくれますか?

T氏:

はい、最終的にはそこだと思います。ただ、クライアントもCGパースを日常的にたくさん見ている。だから、もっとちゃんとした建築雑誌に載るようなクオリティを目指したいんです。

中道氏:

つまり、お客さんが「ここに泊まりたい」「素敵だね」と感じるようなクオリティの「伝わるCG」を追求しているということですね。建築CGも写真も目的は同じで、結局は「誰かの心を動かすための手段」なのです。どちらとも、そこを目指していることを忘れてはいけないですね。

実際に、現場に足を運ぶ

NOT A HOTELの映像については以前から話を聞いていましたが、あのビジュアルを手がけたのが、ノルウェーにあるMir(ミール)というCG制作会社だと知って、驚きました。世界的にも評価の高い会社で、制作費も高額だと聞いていたからです。

一方で、皆さんが普段制作している建築CGがそこまで高額かというと、必ずしもそうではないと思います。それでも、あのレベルに近い表現が可能になってきているのが今のCGのすごいところです。

「これ本当に軽井沢?」「こんな雪景色、実在するの?」と思わせるリアルさがあります。それを再現するにはお金も時間も労力もかかるはずですが、それでもCGでここまで作れるようになりました。それは本当に脅威ですし、私たちも常にその表現力を意識しながら写真を撮っています。

以前、「雨の日の撮影って、どうしてるんですか?雨が降ってたら撮れないでしょう?」と聞かれたことがあります。でも実際は、たとえば京都などでは、小雨や曇りのほうが画になることも多いです。瓦が濡れていると、色や質感に深みが出ます。石畳も同じで、料亭の女将さんが開店前に水を撒いた後の石の色、あれは本当にきれいなんです。

そういう違いは、現場に行かないとわかりません。私たちは撮影のとき、まず掃除から始めます。落ち葉を拾い、画角を探りながら、匂いや音、湿度まで感じ取ろうとします。どんな光が入っているか、どんな空気か、そういう細かい感覚の積み重ねが、1枚の写真に反映されていくんです。

一方で、CGは図面だけでも制作が進められます。現地に何もない段階でも、想像力と技術で空間を立ち上げることができます。しかし、だからこそ実際にその土地に一度足を運んでみてほしいと思っています。大阪でも京都でも北海道でも、現場の空気を肌で感じることで、「こういう表現にしよう」という芯が自然と定まってきます。そのうえでクライアントと向き合えば、きっともっと深いやりとりができるはずです。

私は撮影をするとき、「この空間はどんなコンセプトでつくったんですか?」と建築家やインテリアデザイナーに必ず聞いています。それが学生であろうとベテランであろうと関係ありません。その答えの中に出てくるキーワードこそが、その空間をどう撮るか、どう見せるかの手がかりになるからです。

現場に行くというのは、ただの確認ではありません。空間の意味や意図を受け取り、誰かに伝えるための“実感”を、自分の中に持つための行為なのです。

モノクロにする意味

私自身、モノクロ写真が好きです。なぜモノクロって「いい感じ」に見えるんでしょうか。今のカメラ、特にiPhoneなどはどうしても色が派手に出がちです。空は濃い青に、山は濃い緑に、赤いポルシェが通れば真っ赤に写ります。そうすると、見せたいのは建築なのに、目が空や山や車にいってしまいます。本来の主役である建物が埋もれてしまうんです。

そのため、私は時々レタッチャーに「もう少し色を抜いてもらえる?」とお願いすることがあります。もちろん、嘘をつくわけではありません。ただ、クライアントが費用をかけてつくった建物が、よりよく見えるように整えるのです。

たとえば、建物の写真を見せたときに、「空が真っ青じゃないの?」とは言われません。それより、「うちの建物、こんなにいい場所に建ってたんだな」「すごく品があるな」って、全体の空気感ごと受け取ってもらえることのほうが大事なんです。

だからこそ、色彩の情報を少し抑えることで、空間そのものや構成、素材感に自然と視線が集まります。それがモノクロの持つ力だと思っています。

そして、動画ではなく写真だからこそ、構成に“物語”が必要です。雑誌の写真構成などを見ていてもそうですが、最初にどの写真を持ってくるか、次に何を見せるか。その順番には必ず意図があります。言ってしまえば、写真にも「起承転結」があるんです。

最初に「おっ」と思わせる写真が来ることで、読み手の心が開きます。人と会うときと同じで、第一印象はやはり重要です。たとえば今日の私の服装一つ取っても、皆さんの脳の中には「板前さんのような格好で写真について話してた人」という印象がきっと残ると思うんです。写真もそれと同様で、最初の一枚がすべてを左右するのです。

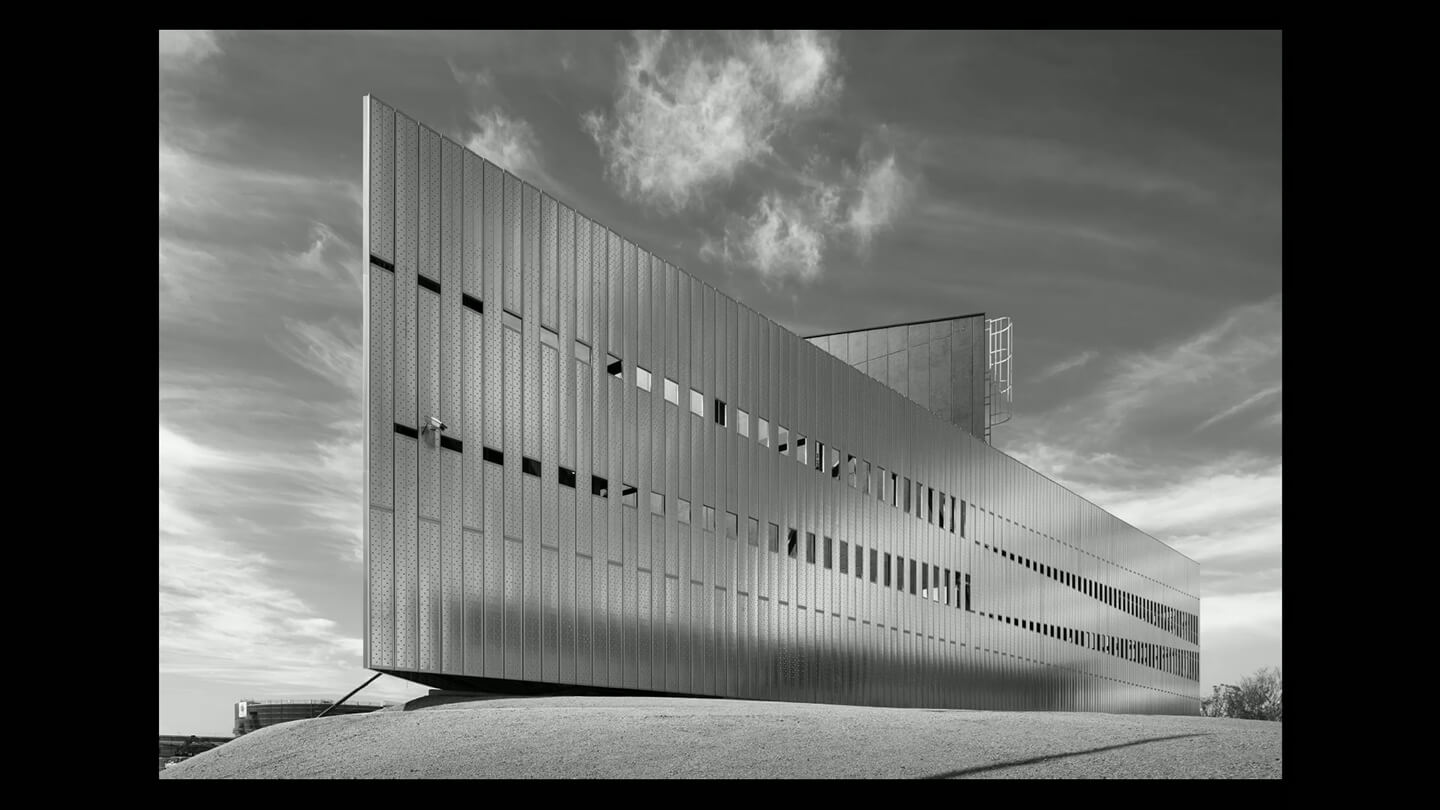

Contemporary Surface Design and Technology サーフェスデザイン&テクノロジーの現在

これは、彰国社から出版された書籍『Contemporary Surface Design and Technology サーフェスデザイン&テクノロジーの現在』の話です。旭ビルウォール(ABG)というラグジュアリーファサードのブランドがあり、その表紙にはルイ・ヴィトンやディオールなど18のスーパーブランドのファサードから切り取ったディテールが使われています。実はこの撮影、私が「モノクロで撮らせてほしい」とお願いしました。

なぜモノクロかというと、「色を抜くことで形が浮かび上がってくる」ためです。少し話が広がりますが、もし皆さんがクライアントとのやりとりをする中で、機会があれば実際に現場に足を運んでみてください。そして、自分が設計やデザインをした空間を、モノクロにして見てみてください。

色が消えることで、構成や光、質感のバランスがはっきりと現れてきます。「これ、ちょっと面白くないな」と感じたときは、なぜそう感じるのかを考えます。角度が悪いのかもしれませんし、光の当たり方のせいかもしれません。

たとえば、自分の背後から光が当たる順光では、建築は平面的に見えてしまうことがあります。一方で、サイド光、つまり右側からハイライトが入り、左にシャドウができると、立体感が出て空間が語り出すようになります。逆光もまた、面白い表現ができます。たとえば土壁などは、逆光によって表層のテクスチャがくっきりと現れてきます。

CGを作るときにも、皆さんは太陽の位置を意識されていると思います。建築において光はとても重要です。自然光は一つですが、そのたった一つの光源が空間の印象を決定づけます。

その光が強すぎるときは、反対側に白い板などを置いて光を柔らかくすることもできます。あるいは、太陽がまだ昇る前に撮影することでも対応可能です。空が少し白みを帯びてきた時間帯に撮影すれば、驚くほど美しい写真が撮れます。

これは建築だけでなく、物でも人でも同じです。私はいつも自然光で撮るようにしています。そして、モノクロで試してみます。その中で、「あ、これだ」と思える発見に出会えることがあります。それが、私にとっての“発見”です。

この発見は、CGにも応用できるはずです。現場に行って、素材や光、周囲の環境を自分の目で見て、肌で感じて、そのライブ感を持って制作してみます。そこまでできれば、きっとCGの表現にも深みが出てくると思います。

ただ、実際には納品して終わってしまうことが多いです。「クライアントに提案した内容が、本当にベストだったのか」「色や素材、構成は本当に良かったのか」、その後に検証する機会はなかなかありません。

だからこそ、もう一歩踏み込んで考えることが大切だと思います。たとえば「この木、自然の色のままで本当に良かったのか」「黒にしてみたほうがもっと良くなったのではないか」といった視点で、自分自身で見直してみるのです。

その上で、新しいパースや提案をつくってみるのもよいでしょう。現地に行って観察をしていると、「この場所では、黒っぽい外観のほうが映える」といった発見があるかもしれません。

街がカラフルで雑然としているとき、その中にモノトーンの建物があると、逆にすごく目立つということもあります。そういう工夫をしてみると、新しい視点が生まれ、それをもとにプレゼンテーションができるようになります。

もちろん、それがすぐに仕事になるとは限りません。しかし、クライアントに自分のセンスや考え方が伝われば、その後に思いもよらない展開が起こるかもしれません。プレゼンの外側でこそ、信頼や次の仕事の種が生まれるのだと私は考えています。

インゴ・マウラー氏との仕事

2000年初めの頃ですが、ドイツの照明デザイナー インゴ・マウラー氏とご一緒する機会がありました。彼の名前をご存じの方も多いでしょう。たとえば、ごく普通の裸電球に羽根をつけただけの作品。あの軽やかでユーモラスなデザインは世界中を驚かせ、いまでは一つ20万円ほどで販売されています。アイデア一つで人々の心を動かす、まさにそんな存在でした。

そのマウラー氏から、ある日突然撮影の依頼をいただいたのです。紹介してくださったのは、デザイナーの吉岡徳仁さん。イッセイミヤケの仕事などで知られる方です。突然の電話での依頼に、最初は半信半疑でした。しかし実際にミラノまで赴き、マウラー氏にお会いしました。

その場で私は思わず聞いてしまいました。

「世界にはもっと有名なカメラマンがたくさんいるのに、なぜ私に?」

彼の答えはとてもシンプルでした。

「それは、みんな違うからだよ。ケミストリー(化学反応)なんだ。」

その言葉は、今も私の心に強く残っています。

以来、私はどんな仕事においても「化学反応を起こすこと」を大切にしています。相手が誰であれ、自分がどう動くかによって、そこには思いがけない反応が生まれる。待っているだけでは何も起きない。自分から一歩を踏み出してこそ、世界は変わりはじめる。そう信じています。

事例紹介

店舗の事例

ここからは、事例の写真をお見せします。これは大阪駅前にある商業ビルの一角です。ランドセルで有名なブランド「モノリス」が手がけたバッグの店舗で、東京では青山や丸の内にも展開されています。その大阪店の撮影を担当しました。

インテリアデザインは、佐々木さんという女性のデザイナーが手がけられたもので、空間の設計が非常に繊細でした。撮影の際にまずやったことは、ダウンライトをすべて消すことでした。周囲の照明環境も含めて、光をゼロに近づけていったんです。

店内の誘導灯や非常灯、その他の光源もすべて確認し、一つずつ消していきました。完全にコントロールできる環境になるまで待ち、そこから必要な照明を一灯ずつ、丁寧に点けたり消したりしながらバランスを整えていきました。

この空間では展示什器に金網のような素材が使われていて、それがまた光の反射や透け感に影響を与えてきます。素材の特性によって印象が大きく変わるので、「この配置で、お客様が来たらどう見えるんだろう?」と想像しながらカメラの位置やライティングを調整していきました。

この写真では、実際の什器の動きが表現されています。少し不思議で、面白いと思いませんか?そしてこれはわずか5坪ほどの小さいショップなのです。すべての照明を消して、唯一残したのは金網を照らすチューブ状の白いLEDだけです。ただそれだけで、空間全体がガラッと印象が変わります。日常から一歩離れたような、異世界の雰囲気が見えてきます。

普通に通り過ぎていたら、もしかしたら何も気づかれないような場所かもしれません。しかし、工夫次第でそこに物語が生まれます。これはインテリアの力でもあり、写真の力でもあります。

私たちがクライアントから求められているのは、ただ「撮ること」や「描くこと」ではなく、“別世界”をつくることなのではないかと、思うことがあります。「唯一無二の空間を見せること」、それができたときに仕事は一気に面白くなります。

この写真も特別な照明機材を使ったわけではありません。むしろ、光を減らしたのです。「この光だけ使ったらどうなるか?」と実験して、一つずつ照明をつけたり消したりしながら試行錯誤を重ねました。光を操作し、状況を変えてみる。それを繰り返すうちに、「これだ」と思える瞬間がやってきます。

そして、その状態で人を入れてみたりします。するとスケール感が出て、空間が“生きた”ものになっていくのです。こういう作業はある意味で頭の体操のようなもので、とても地道ですが確実に写真の密度を高めてくれます。

そうして撮った写真をクライアントに見せたとき、「すごい」と本気で言われたら、それは本物の反応だとわかります。建築パースも同様だと思います。もし「すごい」と言われたら、「何をすごいと思ったのか?」をぜひ聞いてみてください。だって、そのパースはまだ“存在していないもの”を描いているわけです。実在していないものを、実在しているかのように見せることにこそ、想像力の勝負があります。

人が「美味しそう」と感じる、「ここに泊まってみたい」と思う。そうやって、見る人がアクションを起こしたくなるかどうか。それが、伝わる表現の本質です。

私たち写真家は、実在するものしか撮れません。リアルな現場を、どう切り取るかだけが勝負です。だからこそ、自分なりの「唯一無二の写真」を生み出せるように、毎回考えています。「ここに立てば誰でも同じ写真が撮れる」ではなく、「この人にしか撮れない」と言われるような絵を目指しています。

霧の彫刻家の事例

次の事例ですが、物理学者の中谷宇吉郎さんをご存じでしょうか。今生きていれば127歳くらいですが、金沢出身で、世界で初めて人工的に雪の結晶を作った人物です。そのお嬢様が、「霧の彫刻」で知られるアーティストの中谷芙二子さんです。

今年、坂本龍一さんが亡くなられましたが、東京都現代美術館では彼の展覧会が行われました。そこで霧を演出したのが中谷芙二子さんです。そして、その霧の中で踊ったのは田中泯さんでした。

私は、あの「霧の写真」がどうしても撮りたかったのです。でも、霧というのは、色のある世界の中に置くとどうしても印象が散ってしまいます。青空や木々の緑などが写り込むと、霧そのものに目が向かなくなります。だからこそ、モノクロで撮ろうと決めていました。

撮影地は姫路市立美術館。公共の美術館です。10月、私は「夜明けとともに撮りたい」とお願いしました。撮影当日、天気は曇り予報でした。しかし、太陽が昇る直前に雲の切れ間からわずかに光が差し込み、一瞬で霧の輪郭が浮かび上がってきたのです。

その瞬間、霧が嬉しそうに踊りはじめたように見えました。動きや形、密度がめまぐるしく変化し、美術館の庭にある彫刻と重なった時、人の姿のようにも見えました。それは、とても象徴的な光景でした。

後日、中谷芙二子さんご本人が姫路を訪れ、この写真をご覧になって、「これを求めてたのよ」と言ってくれました。それ以来、私は彼女の霧の作品をずっと撮影させていただいています。この撮影ができたのは、「こういうことが起こるかもしれない」と想像して、動いたからです。もちろん、どんな写真が撮れるかなんて、事前にはわかりません。でも、「現場に行けば何かが起こるかもしれない」と信じる経験が、私にはありました。

だからこそ、皆さんにも現場に行ってみてほしいです。デスクの前だけで済ませず、図面だけで済ませず、実際に足を運んで空気を感じてみてください。クライアントの方に、「わざわざ行かれたんですか?」と驚かれることもあります。でも私は、「現場を見ないとわからないから行きました」と答えます。

何を作ろうとしているのか、どんな意図があるのか。それを知るために足を運ぶことは、建築家やデザイナーにとっても、きっと嬉しいはずです。たまに「そうすると費用が高くなるのでは?」と聞かれることもありますが、私は「いえ、自分のためです。いい仕事をしたいだけです」と答えます。

仕事というのは、真正面から“向き合う”ものではなくて、横に並んで“寄り添う”ものだと思っています。並走しながら、一緒に着地点を探して、「よかったですね」と最後に一緒に笑えるようなもの。そういう仕事のほうが、ずっと豊かで、ずっと深いのではないかと思っています。

アート作品の事例

こちらは昨今、非常に注目されている建築家・隈研吾さんによる『くぎくも』という作品です。見た目は木のようですが、実際にはアクリルでできています。中には五寸釘のような金属が詰まっている作品です。

設置場所は、姫路の山の上にある圓教寺というお寺です。ご住職のお父様は、比叡山で最も高い位に就かれていた方だと伺っています。撮影にあたっては、このご住職に直接お願いをして、「夜中に撮らせてください」と交渉しました。

現地に入ったのは深夜3時ごろです。空には星が出ていて、月が沈みかけている状態でした。その月明かりを使って、建物やお寺の輪郭を浮かび上がらせたかったのです。撮影では、1枚あたりの露光時間をほぼゼロに近づけました。あくまでも月の光だけで、余計な光を入れたくなかったためです。

お寺には常夜灯や誘導灯などの照明がいくつか点いていたので、それらもすべて消してもらいました。消せないものには黒い布をかけて、一つずつ対応しました。

さらに夜が明けてきたところで、逆光で撮ると透けて見えてきます。透明な素材であるお酒の瓶やガラスのボトルなどもよく逆光で撮影しますが、同じ理屈です。そのことがわかっていたため、逆光の中でできるだけローアングルから、地面に這いつくような姿勢で撮影しました。

ご覧の通り、このオブジェは釘でとめられています。アクリルに穴を開けて固定されていす。隈研吾さんにはまずモノクロで仕上げた写真をお届けしましたが、とても喜んでくれました。

そして、現場には光がありませんでした。そのため、現場に行った車のヘッドライトを使いました。ヘッドライトは左右に2灯ありますが、そのうち片方を消して、もう一方をハイビームにして照らしました。車は少し古いモデルだったので、少し黄色味がかっています。

それを半逆光くらいの位置から当てると、こういった雰囲気になりました。塔の先端にあるオーナメントが2つ重なって見える構図で、少し不思議な写真に仕上がっています。

姫路の美術館の館長さんは、以前、金沢21世紀美術館を撮影したときに学芸部長をされていた方なんです。その後、姫路に移られて、いろいろご苦労されたそうですが、館がようやく形になりそうだというタイミングで私を呼んでくれました。

そのプロジェクトでは、チームラボや隈研吾さん、そして中谷芙二子さんが中心となって参加されました。芙二子さんは3年間にわたり、さまざまな霧のバリエーションを試してくださって、ダムタイプの高谷さんなど、多くの方とのコラボレーションもありました。本当に楽しい撮影でした。

建築に限らず、私はエルメスの8階にある「メゾン・エルメス フォーラム」というギャラリーも長く撮っています。写真を通して、アートや音楽、映画など、さまざまなジャンルがつながっているのを感じます。逆に言えば、映画のように、あらゆるものが混ざり合って一つの世界ができているということです。

そうやって人とのつながりを広げていくためには、やはり勉強が必要だと思っています。チャンスがふっと目の前に現れたときそこに自然に寄っていけるかどうかは、普段からどれだけ自分を整えているかどうかだと私は考えています。

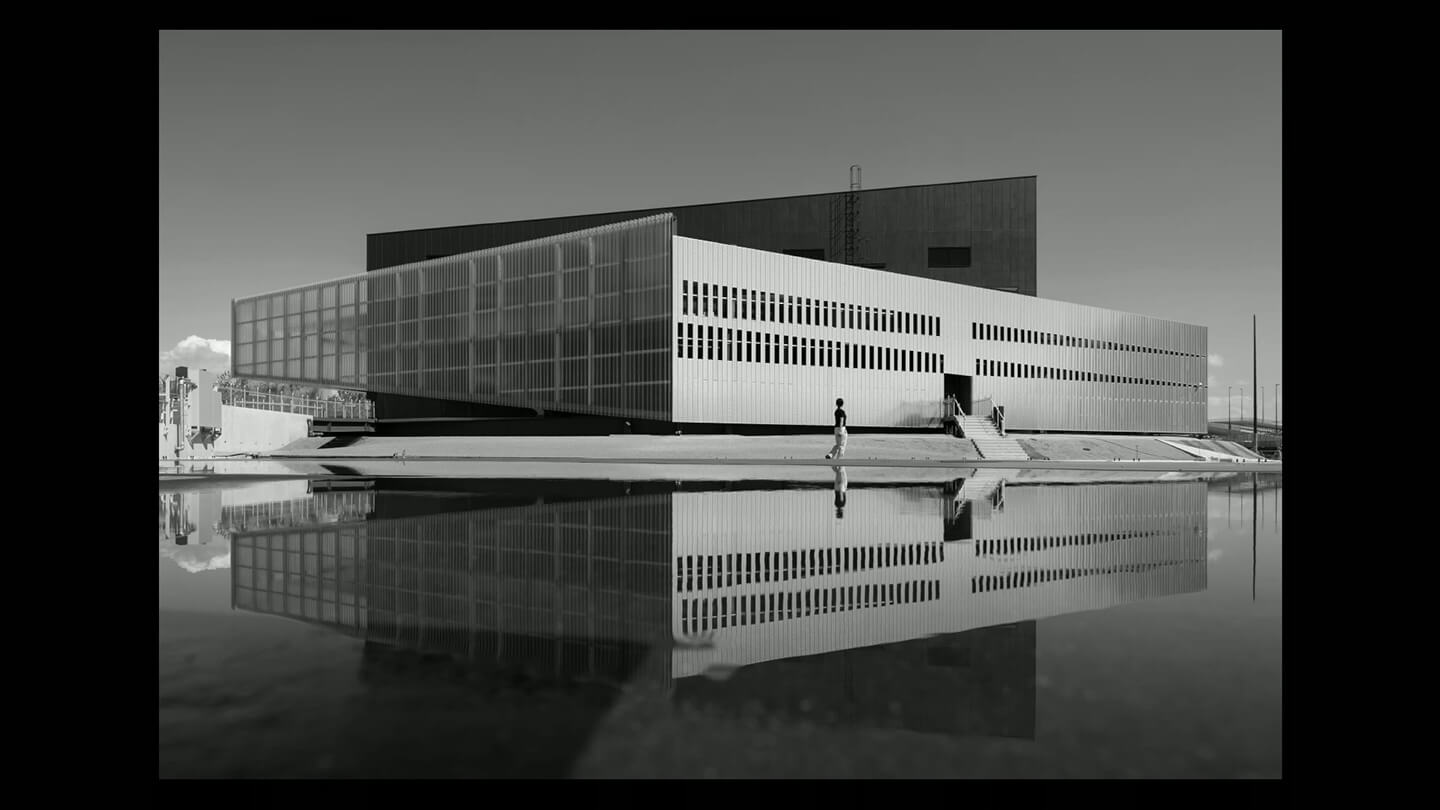

大阪万博の事例

これは万博の現場で撮影した写真です。もし、これから万博を訪れる機会があれば、ぜひ一度この作品を見てみてください。

このプロジェクトは、先ほどお見せした書籍『Contemporary Surface Design and Technology』に掲載されていた写真を、建築家の方が大変気に入ってくださり、「万博での展示も撮ってもらえませんか」と声をかけていただいたことがきっかけです。

この展示は、建築の構造材だけで構成されています。いわゆるSDGs的な考え方で、使用後はまた解体して、別の場所で再利用できるようになっています。素材はすべて、ポリカーボネートや足場板といった再利用可能な建築部材でつくられています。

最初に撮影したのはカラーでしたが、私はこれもモノクロに変換してみました。実際にモノクロにした途端に、形や構成がぐっと浮かび上がってきたように感じました。色が持つ情報が消えることで、「何をどう組んでいるのか」「どんな構造になっているのか」がより明快に見えてくるのです。

これは、ただ色を抜いただけではなく、意味をあぶり出すような感覚です。色彩が主張しないことで、空間そのものの姿が静かに、そして強く語りかけてくれます。

撮影当日は、前日に大雨が降った影響で、現場はまだ工事中のところが多く残っていました。一方で、この区画だけは比較的早く完成していて、昨年2024年の10月ごろには撮影することができました。

現場に大きな水たまりができているのを見て、「これは使えるな」と思いました。水面に建物が映り込むように、地面ギリギリにカメラを構えて、反射を活かして撮影しました。

まわりの工事が終わっていない状態で、「他の未完成部分は写さないでほしい」「この部分だけで構成してほしい」という要望があったためです。そこで、余計な背景が入らないように工夫しながら、フレーミングを整えました。構図としては、比率的に4対3くらいで、下側に水面の映り込みも入れました。

それを見ているうちに、「人がいたほうがスケールが伝わるかもしれない」と思い、たまたまそこにいたアシスタントに写り込んでもらうことにしました。

すると、写真の印象がまたガラッと変わりました。映り込みのある水面、静けさの中に立つ人の存在。そこからふと、映画『バグダッド・カフェ』のワンシーンのようなイメージが浮かんできました。

中東の片隅で、ひとりの女性がカフェで働き始めるというあの映画です。ホリー・コールが歌う主題歌が、なぜかこの写真とリンクしたような気がして、撮った写真と一緒にSNSに投稿したりもしました。

こちらは別のカットです。このように、制限のある中でも、少し視点を変えるだけでまったく違う表現が生まれます。それを楽しむのも、写真の面白さの一つだと思っています。

写真がやるべきこと

言葉も写真も、CGも同様で、それぞれ描かれるイメージは違っていても、見る人の頭の中にまったく異なる「絵」を浮かび上がらせることができます。だからこそ、皆さんのCGを見て、見る人の中に“違う絵”が描かれるような、そんな表現ができたらいいなと思います。

私は「中道さんの写真ってCGみたいですね」とよく言われます。しかし、それは私にとっては褒め言葉ではありません。なぜなら、それは「誰が撮っても同じ写真が撮れる場所から撮った」ということを意味しているからです。現地に立って、ただ全部を入れてワイドレンズで撮った写真は、確かにきれいには見えます。しかし、それは写真じゃなくても成立してしまうのです。

写真がやるべきことは、“切り取ること”です。全部を見せるのではなく、あえて見せないことも重要です。そうすることで、「右側には何があるんだろう?」「ここから先はどうなってるんだろう?」と、想像させる余白が生まれます。

たとえば茶室の撮影でも同じです。にじり口のような小さな入口から中をのぞき込むように撮ると、狭い入口の向こうに広がる静かな空間が、まるで宇宙のように見えてきます。しかし、にじり口が明るいと台無しになるため、まわりを黒い布で覆い、暗闇の中にぽっと浮かぶ明かりのように、香炉やお花が静かに佇む一枚を狙います。

千利休がそこに座っていそうな空気感を伝えたくなる、そんな一枚が撮れたときに、それが写真の魔法なのではないかと思います。

質疑応答

セミナーに参加している方で、質問がある方いますでしょうか。

高畑 真澄氏の質問

高畑氏:

この前中道さんとお話ししたときに出た、夜景のパースの話を皆さんにもシェアしてほしいです。私たちが描く建築パースは、窓という窓、全部に明かりがついてるような表現になりがちですが、中道さんは「全部光らせなくていい」とおっしゃっていました。その話をぜひ皆さんにも知っていただきたいです。

中道氏:

照明全灯のパース、確かによくありますね。ホテルもオフィスも、どの窓も全部光っています。しかし現実はそんなことは起こらないため、 リアルではないと言えます。私はそういう写真を撮るとき、前日に現場に入って準備します。iPad片手に、「この部屋と、この部屋と、この部屋だけつけてください」と一つずつ番号を指定し、それを夜中に手分けしてつけてもらいます。そして、「ここはカップル、ここは一人、ここはファミリー」と人の気配も入れます。そうやって、“誰かがそこにいる”という物語を入れます。つまり、”ライブ感”が大事なのです。

今、工学院大学で学生たちに模型写真の撮り方を教えています。今年の作品は特に面白くて、コンセプトは「記憶の家」です。模型がすべてアクリルでできているため透明で、中が透けて見えます。これは、絶対にシルエットで撮ったほうがいいのです。

「くぎくも」の撮影と同じで、光をどう使うかがすべてです。中を見せたいなら、反対側から光を当てます。そして、見せたくないところは闇にします。そうやって“記憶の中の何か”をイメージさせる表現にしたほうが、ずっと奥行きのある写真になります。

写真でも人でも、完璧すぎるものは案外心に残りません。少し欠けていて、少し抜けている、そんな余白の中に、見る人が自由に想像できるスペースがあります。そこに、愛や物語が詰まっています。だからこそ、「全部つける」「全部見せる」じゃなくて、何を照らし、何を隠すのかを考えます。それを考えることで、パースや写真、模型表現に生きたライブ感が宿ります。毎日そういう試行錯誤をしてると、本当に仕事が楽しくなるんです。

柴原 誉幸氏の質問

柴原氏:

単刀直入にお伺いしますが、写真にはやはり「センス」が必要だと感じています。というのも、何が良い写真なのか、写真をあまり見慣れていない人にはわかりにくいと思うからです。だからこそ、どこにその良さを判断する基準があるのか、その「センス」についてどうお考えですか。

中道氏:

センスというのは、長く生きてたくさん旅をすれば、自然と身につくものだと思っています。経験が増えるほど、自分の中に“ポケット”が増えていくような感覚です。「自分はセンスがある」と口に出す必要はありません。実際に、目の前のクライアントがそれを求めてくるわけですから。重要なのは、そのクライアントが何を望んでいるかを、どれだけ汲み取れるかです。

ホテルオークラのサービス部門の方に、「中道さん、サービスって難しいです。なぜなら、お客様が100人いれば、100通りの望みがあるからです」と言われました。その方が言うには、あるお客様は「1028号室の角部屋が好き」で、別のお客様は「ビーフカツカレーを食べるために来ている」と、本当に望みは人それぞれなのです。だからこそ、「今日も1028号室ご用意しています」や「カレーでよろしいですか?」と伝えるだけで、お客様は喜んでくれます。それを知る努力をすること、もしかしたら、それを「センス」と呼ぶのかもしれません。

柴原氏:

この話を伺いたかったのは、私自身が比較的デジタル寄りの人間だからです。だからこそ、中道さんのような感性的な表現ができる方にとても惹かれます。スタッフにも「どうしたらそういう感性が育つのか」を考えていて、今日の質問に至りました。

中道氏:

よくわかります。ただ、話すだけではなく、「質問すること」がとても大切です。私も昔は話すのが苦手でした。でも、質問することはできました。気になったことを素直に聞いてみてください。建築家の方に質問すると、皆さん本当に喜んで丁寧に教えてくれます。そうすると、自分の中にまた一つ“ポケット”が増えます。それを積み重ねていくことで、自然と使える知識や感覚が育っていきます。

私の照明の先生のひとりに、藤本晴美さんという方がいます。その方から言われたのが、「自然体であること」「ユーモアがあること」、そして「不思議さがあること」です。「どんなに仕事ができても、不思議がなければ面白くない」という言葉がずっと心に残っています。

当時はよくわかりませんでしたが、今になってようやく、その意味がわかってきました。不思議さこそが、人の心に残るということです。だから私は、どんな仕事でも「不思議」を大切にするようにしています。

建築ビジュアライゼーション MeetUp第8弾 ラインナップ

- 01.3ds Max 新情報(オートデスク)

- 02.建築ビジュアライゼーションにおけるAIの活用(Chaos Software)

- 03.建築業界における画像生成AIの可能性について(スペースラボ / iceberg theory holdings)

- 04.“良い絵”とは何か?写真家のまなざしから学ぶ建築ビジュアライゼーション(ナカサアンドパートナーズ) ←今ここ!

- 「建築ビジュアライゼーション MeetUp第8弾」一覧ページ