2025年6月25日(水)に開催された「建築ビジュアライゼーションMeetUp第8弾」のイベント内のセッション「建築ビジュアライゼーションにおけるAIの活用」についてご紹介します。

主催 :株式会社Too

協力 :スペースラボ株式会社 / iceberg theory holdings株式会社

株式会社ナカサアンドパートナーズ

協賛 :オートデスク株式会社

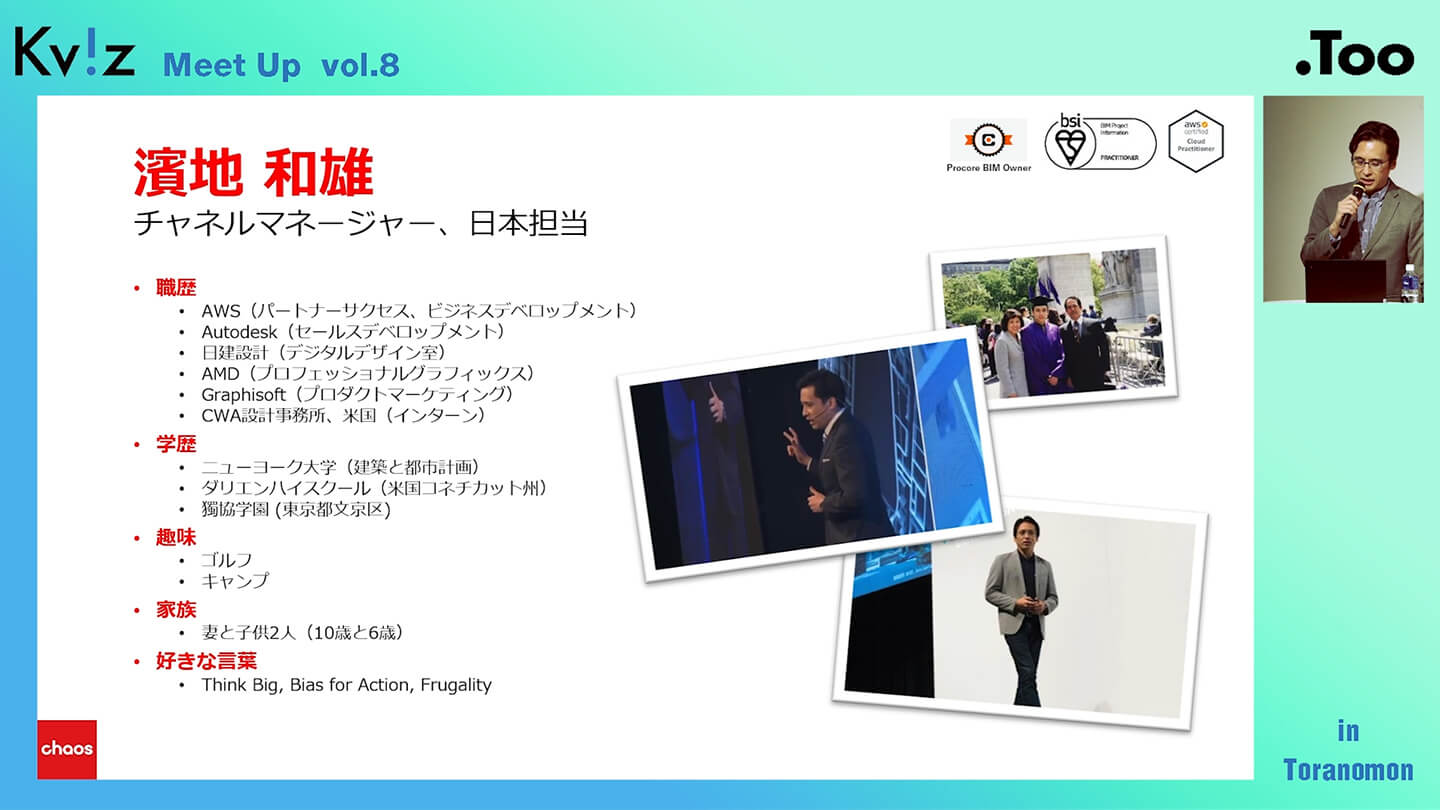

講師 :Chaos Software チャネルマネージャー 濱地 和雄 氏

登壇者紹介 & セミナー概要

登壇者紹介

Chaos Softwareでチャネルマネージャーをしている濱地と申します。今回はまず「AIとは何か」というところを簡単に説明し、それが建築ビジュアライゼーションにどう関わってくるのか、弊社の製品紹介とあわせて話していきます。

そもそもAIとは?

まず最初に、「そもそもAIとは?」というところについて、少しだけお話ししたいと思います。

おそらくこのあたりは、皆さんすでによくご存じかとは思いますが、「AIとは」とWebで検索していただくと、実にさまざまな説明が出てきますよ。その中でも、私自身が一番しっくりきたのがAWSによる説明だったので、今回はそれを少し紹介させていただきます。

AWSの定義によると、AIとは「人間のような問題解決能力を持つテクノロジー」ということになります。つまり、ある課題があって、それに対するデータを収集し、解析し、解決策を導き出していく。そうしたプロセスを担う技術だということです。

中でも私が気に入っているのが、「人間の知性をシミュレーションしているように“見える”」という言葉です。この“見える”という表現がポイントで、あくまでもそれらしく見せているだけです。

実際には、人間が作ったルールや感性のようなものをベースにして、それを技術的に再現しているに過ぎません。だからこそやはり人間には及ばない、そういう距離感が個人的にはとても好ましく感じています。

いずれにしても、AIというのは「ユーザー体験を向上させる」、「複雑な問題を解決する」、「ソフトウェアをよりスマートにするための技術」という説明がされています。

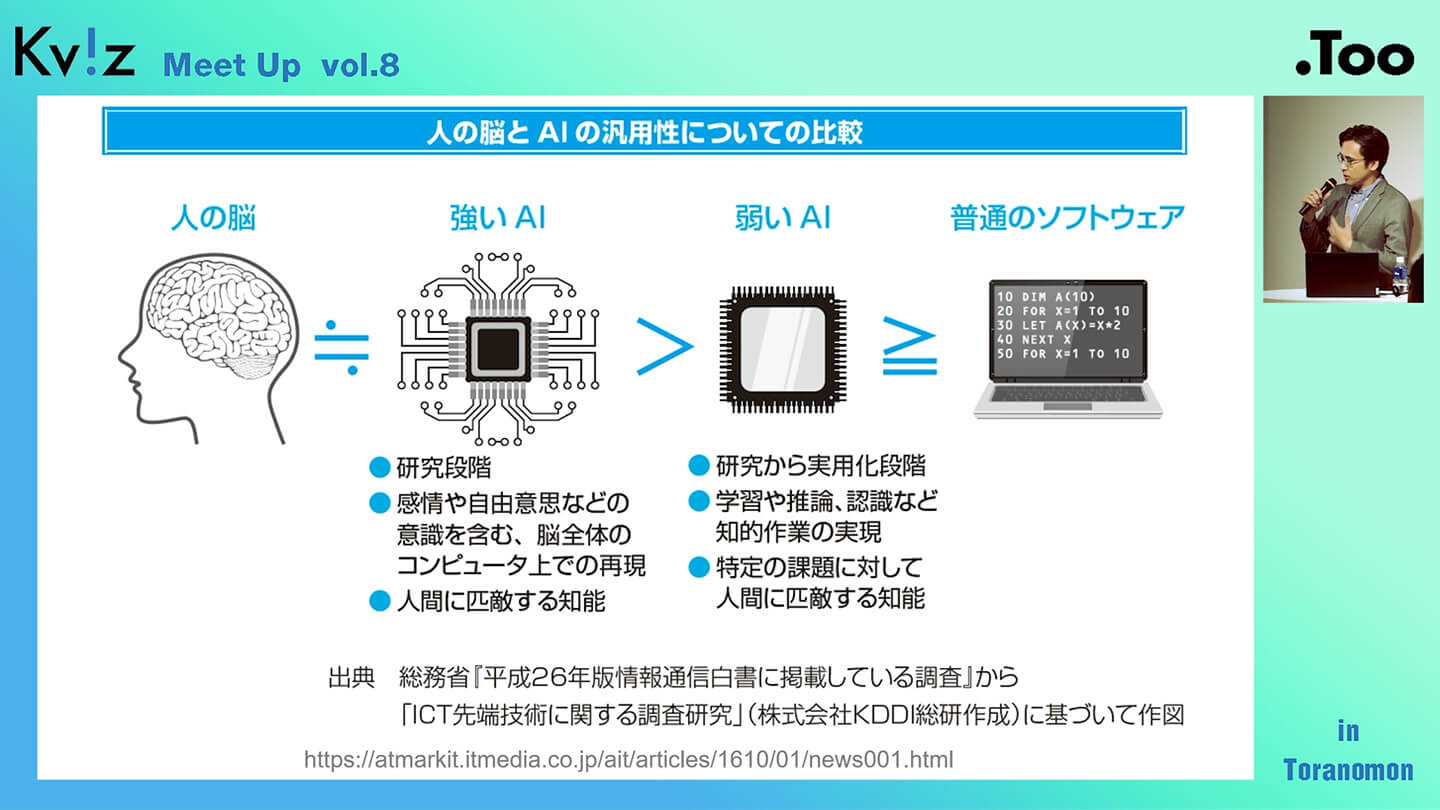

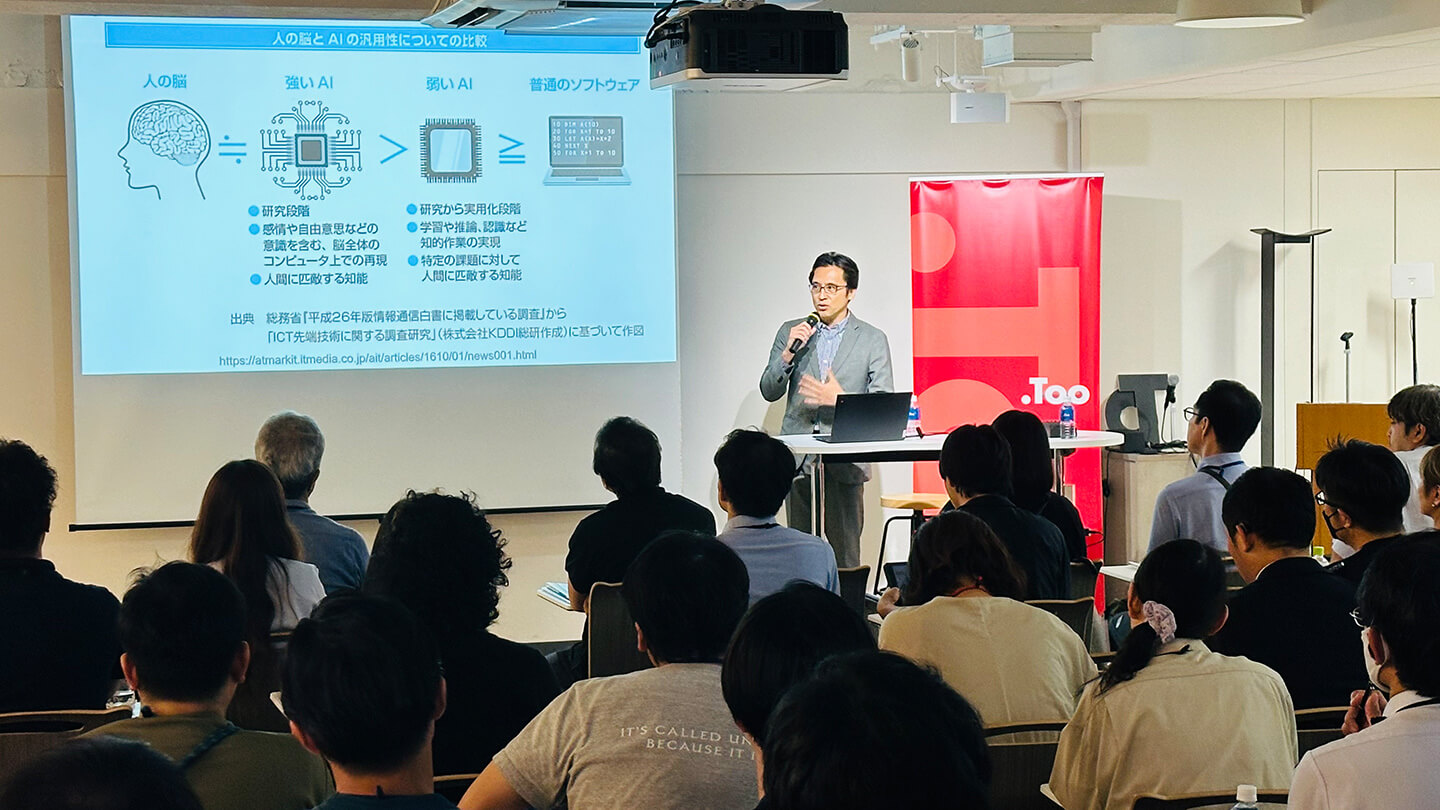

強いAIと弱いAI

AIについて考えるとき、私自身が重要だと思っているのが、「強いAI」と「弱いAI」という考え方です。これは弊社のようなソフトウェア会社にとっても、非常に大事な視点だと感じています。

まず「強いAI」とは、映画に登場するような、人間のように自律的に考えて判断し、行動するような存在を指します。人間に匹敵する、あるいはそれを超えるような知能を持っているというイメージです。

一方で、現在私たちが実際に利用しているAIサービスの多くは「弱いAI」と呼ばれるものです。これは、特定の課題に対しては人間と同等、あるいはそれ以上の能力を発揮するものの、人間の知能全体を模倣しているわけではない技術です。言い換えれば、人間の知能の一部を再現しているにすぎない、特化型の人工知能ということになります。

このあと紹介する弊社の製品も、そういったAI関連の技術を組み込んだビジュアライゼーションツールの一例です。

毎日AIと「知恵の壁打ち」

では、「AIとどう向き合っていくべきか」を考えていきます。これは多くの方が考えているテーマかと思いますが、私がとても好きな言葉があります。ご存じの方も多いかもしれませんが、ソフトバンクの孫正義さんが、「毎日AIと“知恵の壁打ち”をしている」と語っていました。

AI上に仮想の人物を何人か立てて、まるで役員会議をしているかのように議論を進める。人間との対話とは違った面白さがあり、非常に有効だと言っていました。確かに、AIは大量のデータを基にして、効率的な判断を素早く導き出すことができます。一方で、それは人間と同じように、間違ったり、時には誤った方向に導く可能性もあるという点も忘れてはなりません。

だからこそ重要なのは、AIが出した答えをどう判断し、どう活かすかは人間次第だということです。最終的な意思決定は、あくまで人間が担うべきなのです。

建築ビジュアライゼーションとAIの活用

では、建築ビジュアライゼーションにおいてAIをどう活用していけるのか。これについては、一般的なAIの使い方と大きくは変わらない部分もあると感じています。

たとえば、ラフなスケッチやテキストからリアルなパースを生成する、あるいはクライアントとデザインアイディアを検討する際のベースとして使うといった活用方法があります。社内でのアイディア出しでも、AIを活用することで新たな提案が生まれるかもしれません。

さらに、さまざまなスタイルに対応できたり、個人の個性を反映したビジュアライゼーションが可能になるなど、クリエイティブの幅も広がっていくと思います。ただ、どんな案を採用するのか、どんな空間を作っていくのか、どんな構造物を建てるのか。最終的に決めるのはAIではなく、人間です。

設計の本質は、やはり人間にある。それは、今後どれだけテクノロジーが進化しても変わらない、非常に大切な考え方だと思います。

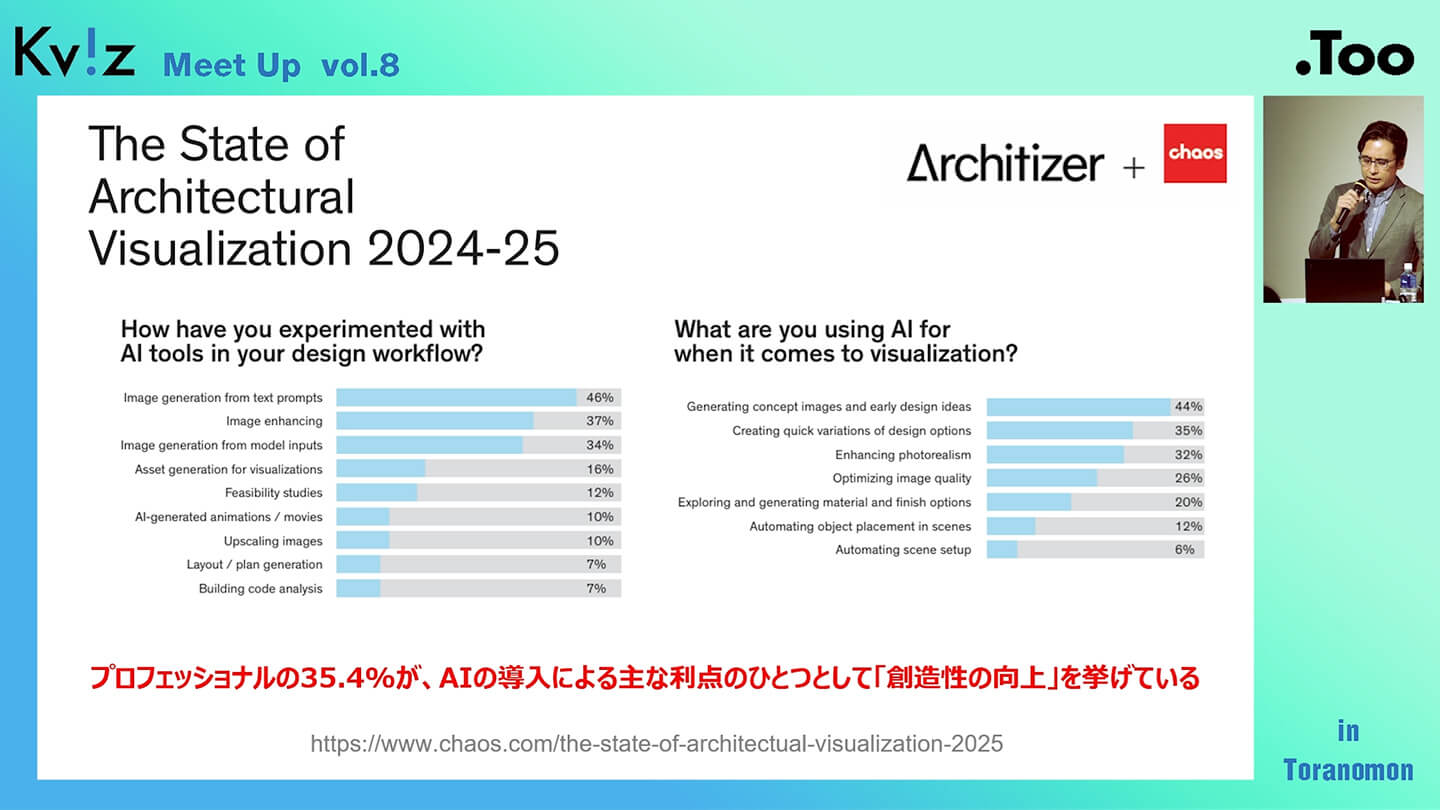

The State of Architectural Visualization 2024-25

こちらは、弊社Chaosと、アメリカの建築ユーザーグループ的な存在であるArchitizer(アーキタイザー)が共同でまとめた「The State of Architectural Visualization 2024–25」という調査レポートからの抜粋です。

この調査によると、以下のような結果が出ています。

・46%のユーザーが「テキストから画像を生成するツール」を好んで使っている

・44%の方が「初期のコンセプトアイデア出し」にAIを活用している

・35.4%の方が「創造性の向上」のためにAIを使っている

注目すべきなのは、この「創造性の向上」が、AIを活用する理由として第1位になっている点です。第2位は「生産性の向上」ですが、それ以上にAIが発想を広げたり、新しいクリエイティブを生み出すことに貢献しているということがわかります。

つまり、今ある業務を効率よくこなすというだけでなく、「これまで想像してこなかった新しいアイデアに出会える」、そのうえで「創造性の高い作業に集中できる環境をつくる」ということです。そうした意味で、AIはすでに設計の初期段階における有効なツールとして定着しつつあると言えるのではないでしょうか。

詳細についてご興味がある方がいるのであれば、以下のリンクからぜひご覧ください。

The State of Architectural Visualization 2024–25 | Chaos

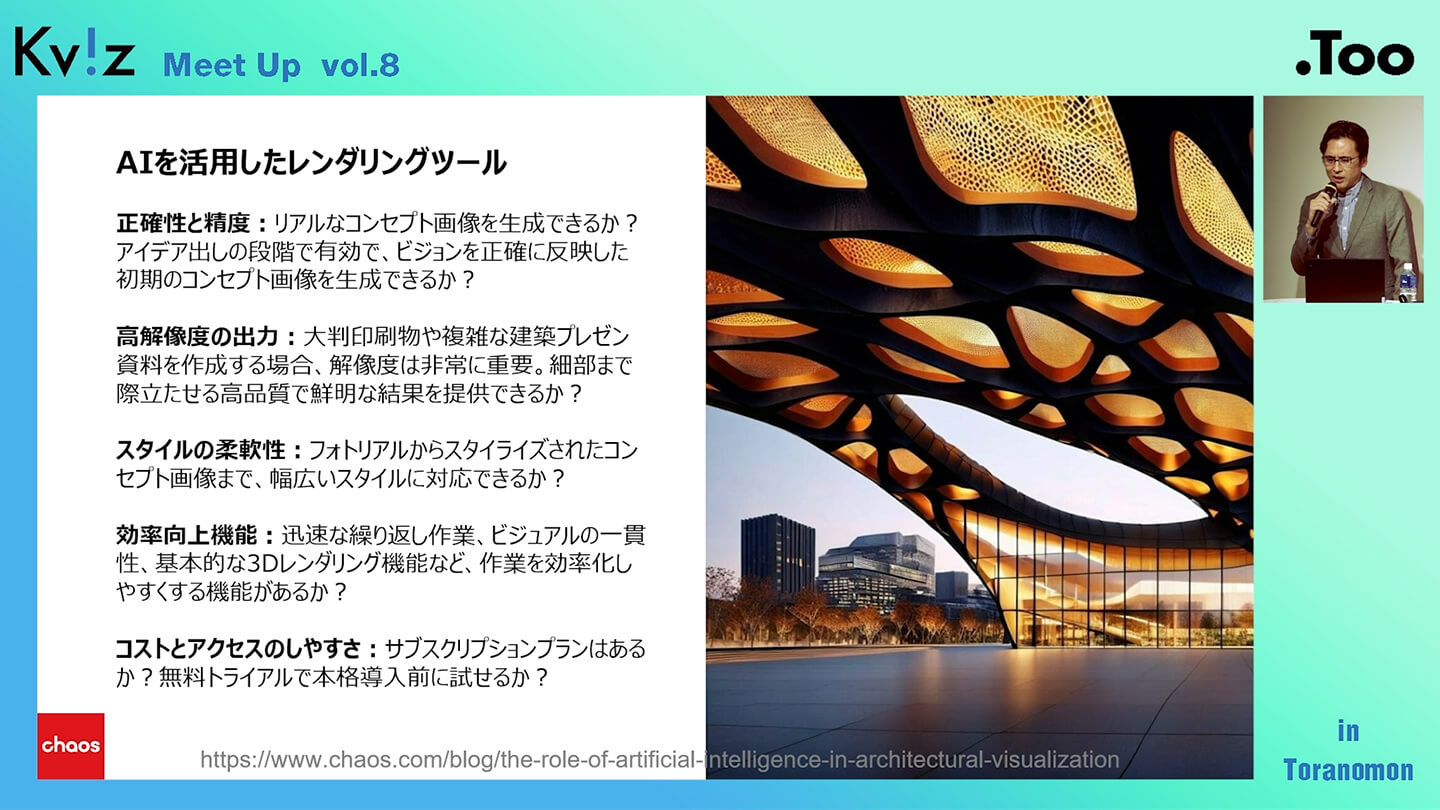

AIを活用したレンダリングツール

ではAIツールを選ぶ際に、どんな点を基準にすればいいのでしょうか。ここではいくつか、参考になりそうなポイントをご紹介します。

まず一つ目は、「正確性」です。初期のアイディア段階とはいえ、ただ“なんとなくイメージっぽいもの”を出すだけではなく、リアルに可視化していくことが重要です。説得力あるビジュアルに仕上がっているかどうかが、大きな差になります。

次に、高解像度への対応です。大判の印刷や、プレゼン資料として高精細な画像が必要な場面では、どれだけ高い解像度で出力できるかが重要になってきます。

さらに、スタイルの柔軟性も見逃せません。「AIっぽい絵だね」と言われがちなビジュアルでも、自分の好みのスタイルや表現方法にどこまで対応できるかは大事な選定基準になります。

そして、作業効率を高める仕組みがあるかどうかもポイントです。毎回テイストがバラバラになってしまうと、業務には使いづらくなります。自分のスタイルに合わせた設定が保存できて、繰り返し同じクオリティで出力できるかどうかという点も非常に重要です。

最後に、コストと導入のしやすさです。無料でトライアルができるか、サブスクリプションで始められるか、といった点も、実際の運用では大きな判断材料になるかと思います。

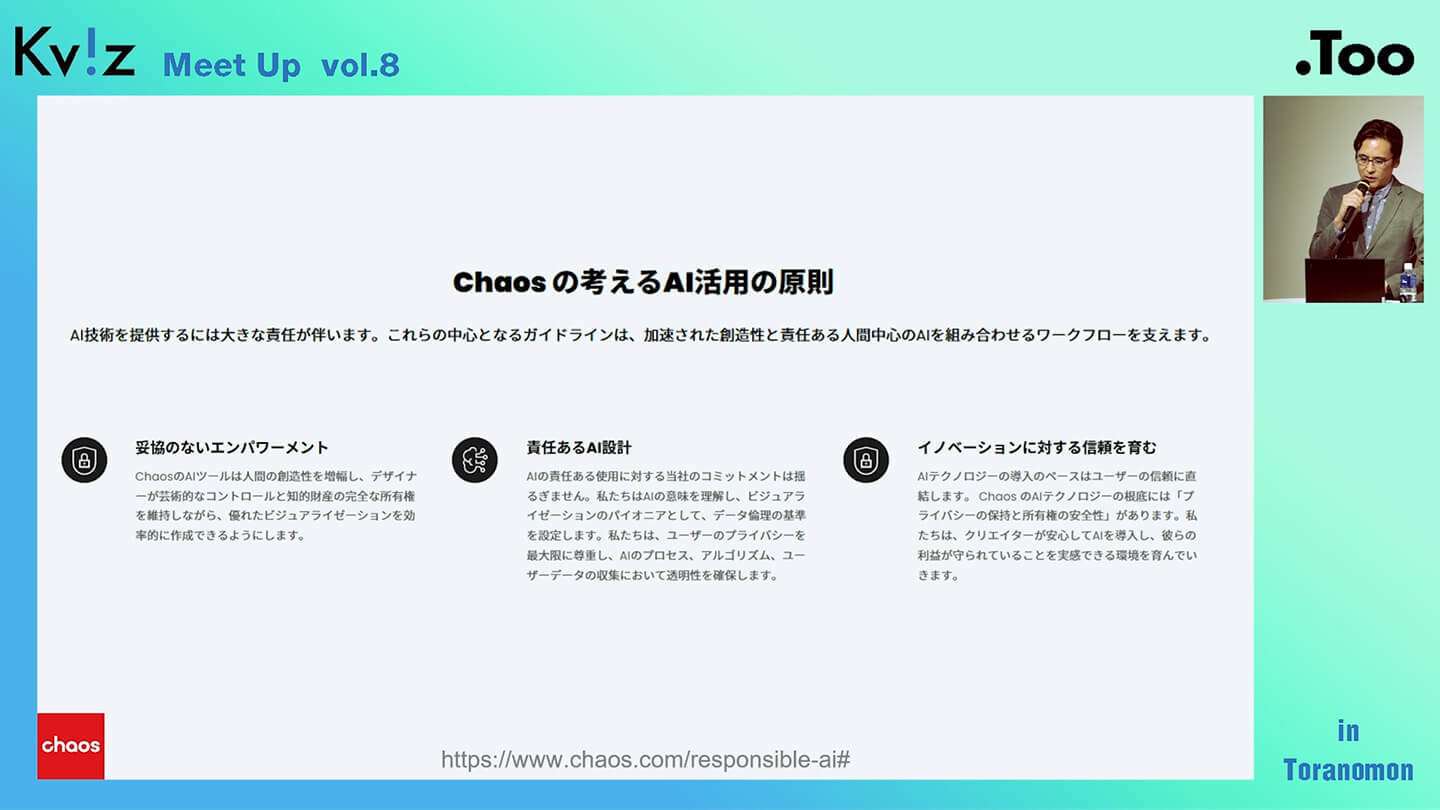

Chaosの考えるAI活用の原則

弊社では、AIに関するさまざまな研究開発を行っていますが、その取り組みは次の原則に基づいています。

1. 妥協のないエンパワーメント

AIがすべてを自動化してしまうのではなく、人間の創造性を高めることが目的です。デザイナー自身が、自分のクリエイティブをしっかりとコントロールし、知的財産を守りながら安心して制作できるようなツールづくりを目指しています。

2. 責任あるAI設計

AIの生成物が「どのデータから作られたのか」「それは誰のものなのか」といったプロセスの透明性も非常に重要です。出どころが不明なままでは信頼につながらないため、AIがどのように判断・生成したのかを明確にすることが求められています。

3. イノベーションに対する信頼を育む

新しい技術は、便利である一方で、不安や不信感もつきまとうものです。だからこそ、所有権やプライバシーの安全性が確保されていることが必要です。ユーザーが不安なく、安心してAIを導入・活用できるよう、信頼性のある仕組みづくりを大切にしています。

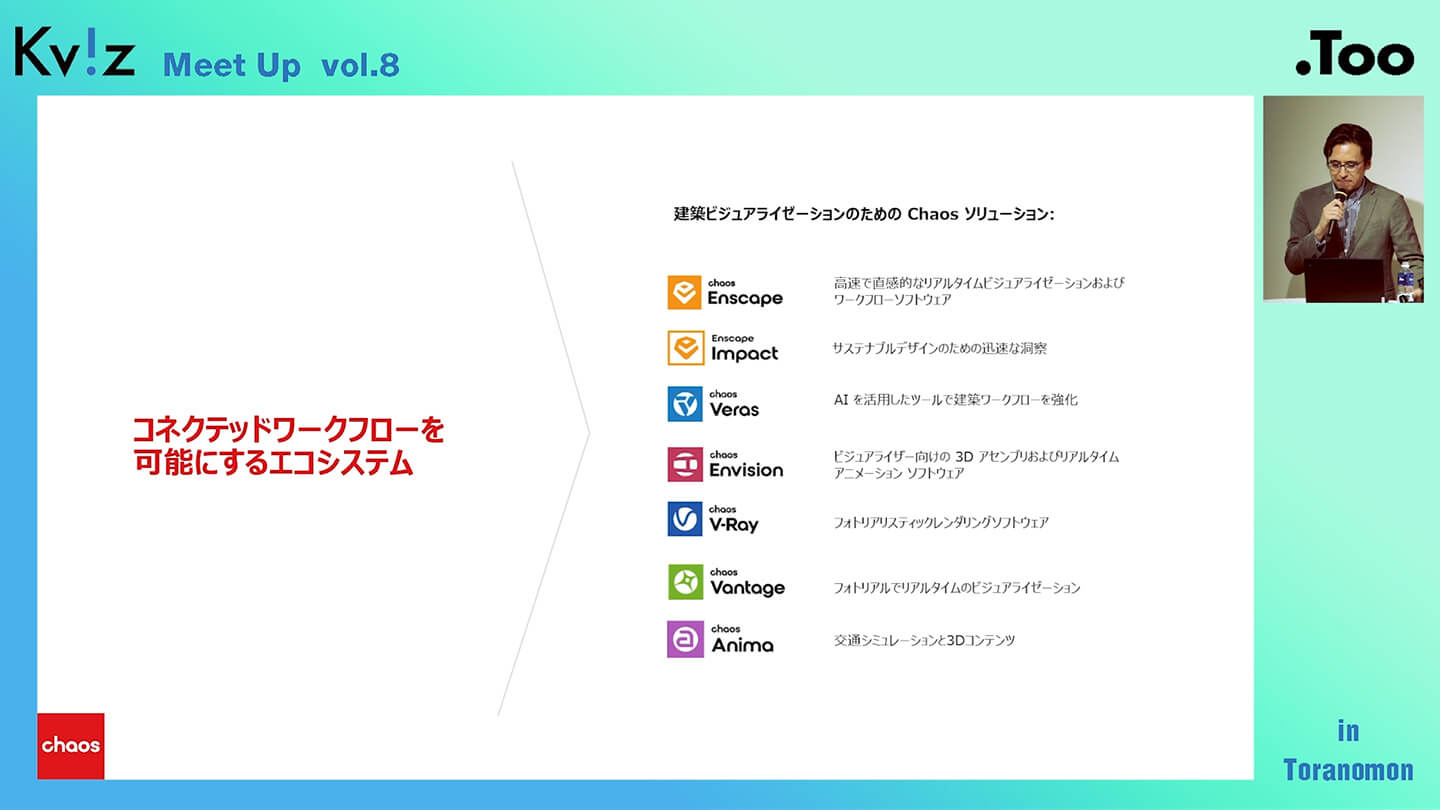

コネクテッドワークフローを可能にするエコシステム

ここからは、弊社ChaosのAIソリューションについて、具体的にご紹介していきます。

弊社では、ビジュアライゼーション関連のツールを15種類ほど展開していますが、その中でも今回紹介するのは、「Chaos Veras」という製品です。

このVerasは、「Enscape(エンスケープ)」という製品と連携して動作するツールとなっており、いわばEnscapeのアドオン的な位置づけになります。そのため、まずはこのVerasを紹介する前にEnscapeについて簡単に説明します。

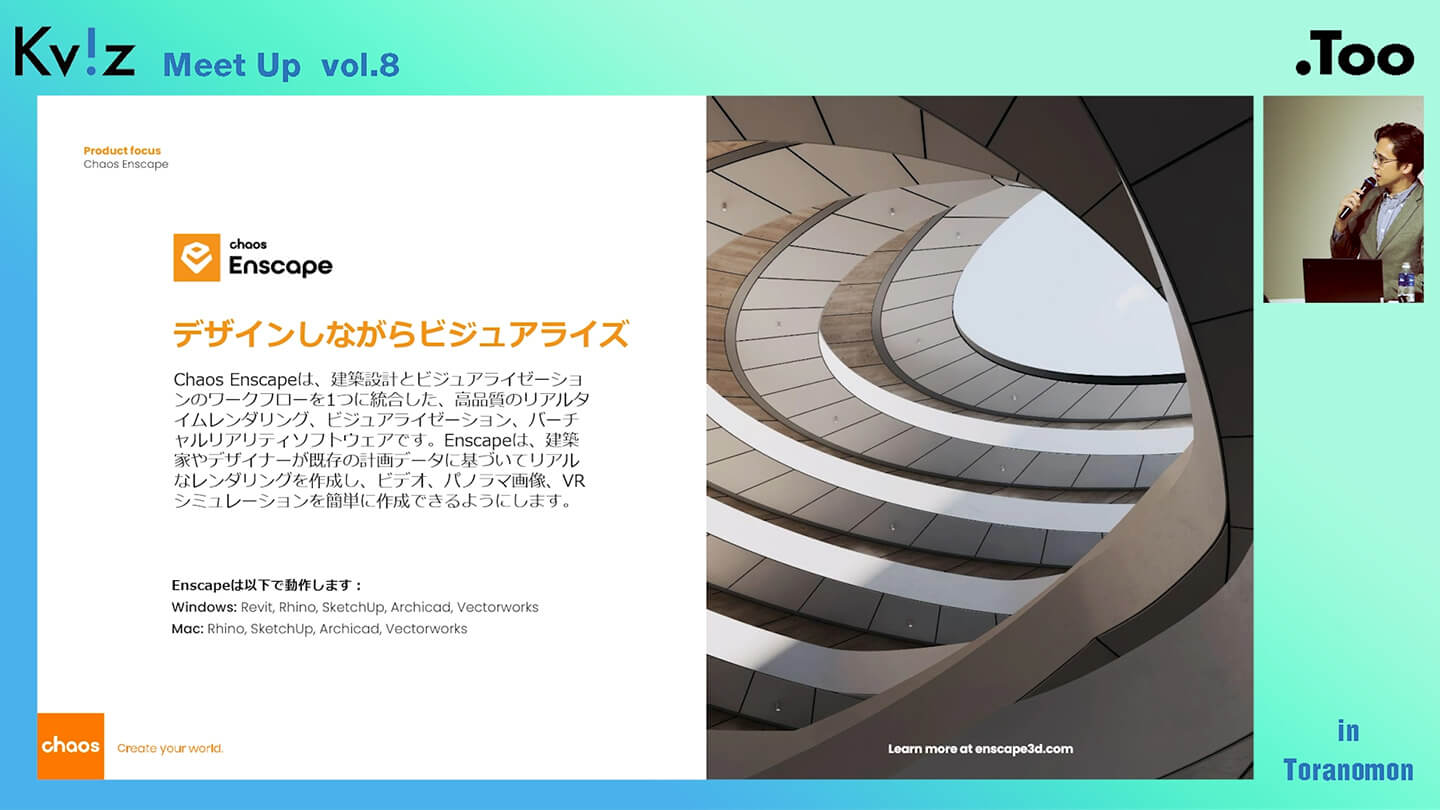

Chaos Enscape

Enscapeは、V-Rayのようなリアリスティックでフォトリアルなレンダリングツールとは異なります。建築設計者がリアルタイムで設計を進めながら、その場で可視化できることを重視したツールです。

RevitなどのBIMツール上で直接ビジュアライゼーションを行えるのが特徴です。また、VRヘッドセットを装着して空間を確認するといった使い方もできるため、設計の意図を即座に体験・共有できる環境を提供しています。

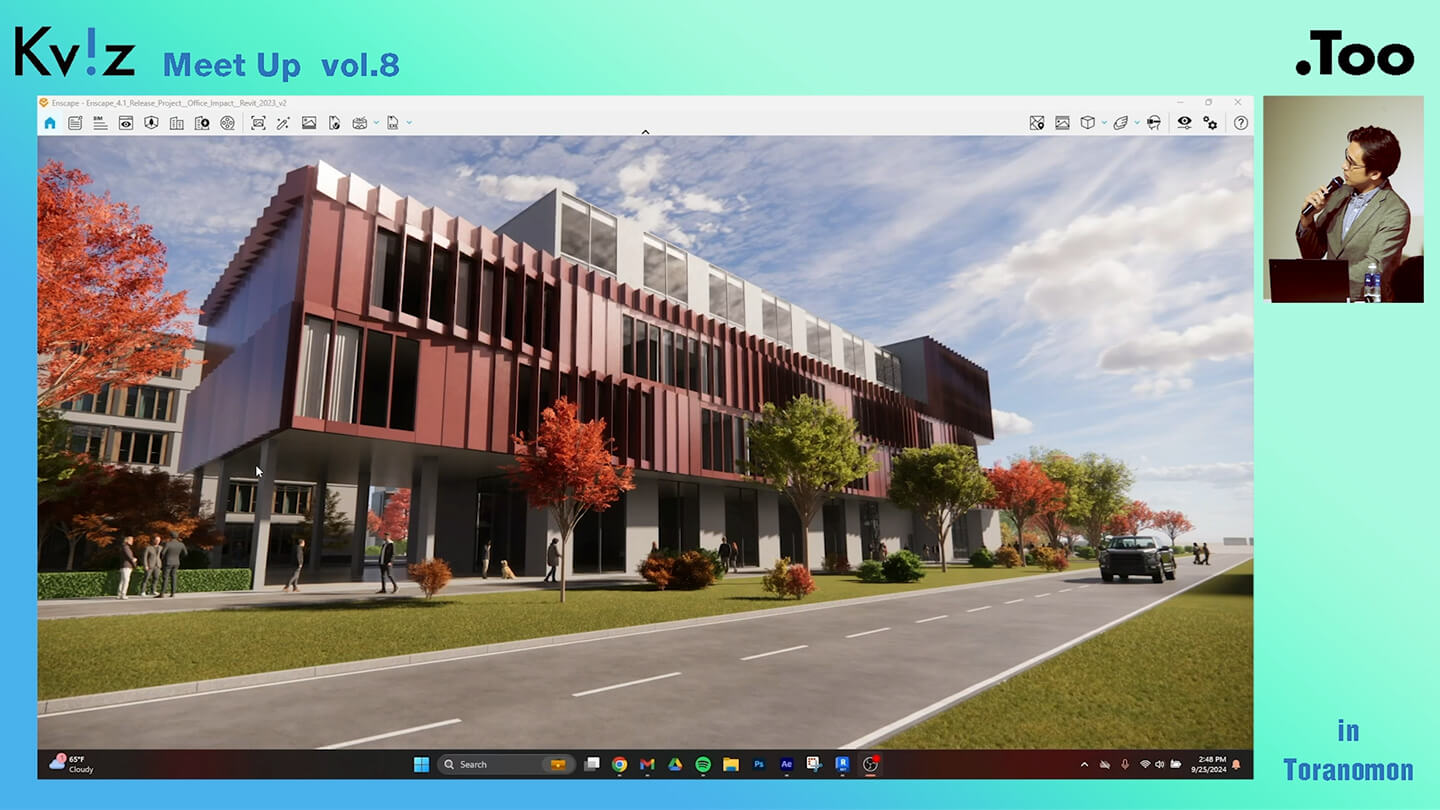

Enscapeは、3D CADソフト上で動作し、そのままリアルタイムにビジュアルとして確認できるのが大きな特徴です。こちらの画面が実際のEnscapeのインターフェースになります。

この中には、「IMPACT」というモジュールも含まれています。そのため、建物の用途や所在地、竣工年、改修年などの情報を入力するだけで、エネルギー解析の数値が簡単に算出されるようになっています。

また、Revitの操作とリアルタイムで同期しており、たとえばファサードを変更すると瞬時にその変更が3D上に反映され、エネルギー解析の結果も即座に更新されるような仕組みになっています。

さらに、エネルギーの利用状況を3D上で視覚的に確認することも可能です。視点を切り替えながらチェックしたり、動画でシミュレーションしたりと、さまざまな活用ができるツールとなっています。

このように、色で表示することでエネルギーが使われそうな部分を視覚的に解析できるのもEnscapeの特長です。設計段階でこうした情報がリアルタイムに確認できることで、エネルギー効率を意識した設計判断がしやすくなる、非常に実用的なツールとなっています。

Chaos Veras

このEnscape上で動作するビジュアライゼーション機能が、今回紹介するVerasです。

Verasは、建築家やデザイナーのためのビジュアライゼーションツールとして開発されており、特に設計の初期段階や営業提案のフェーズで活用しやすい、非常にシンプルで使いやすいツールです。

アイデアを素早く可視化し、方向性を探るための支援ツールとして、直感的に使える点が大きな特長となっています。

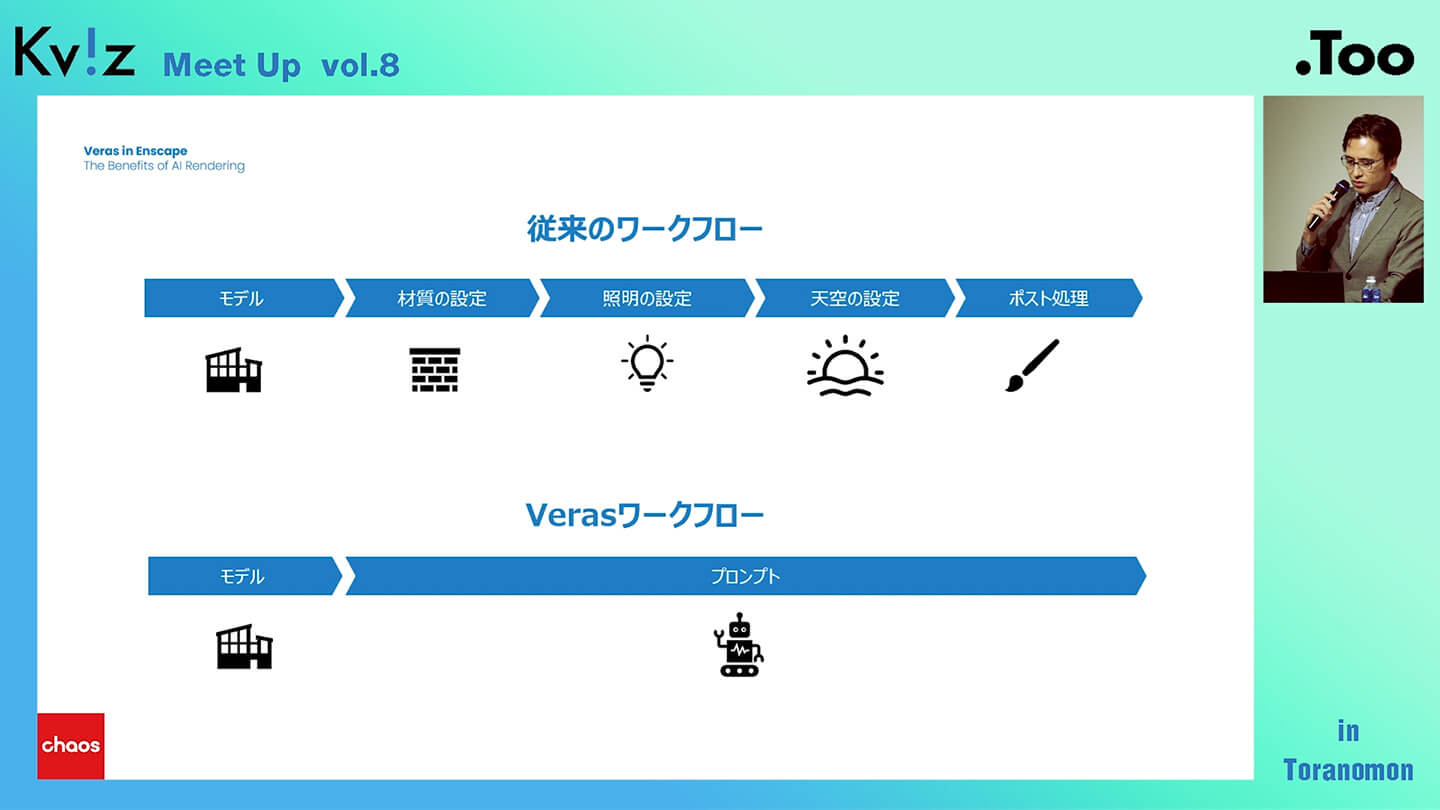

従来のビジュアライゼーションのワークフローは、画面上部に表示されているように、まず3Dモデルを作成します。そこにマテリアルを設定し、ライティング(照明)や天空(環境設定)を加えたうえで、最終的にはポスト処理として、明るさやコントラストの調整を行ったり、植栽・人物・車などの要素を画像に追加していくという流れになります。

それに対してVerasのワークフローは非常にシンプルです。まずは簡単な3Dモデルを用意するだけでよく、あとはプロンプトを入力するだけで、AIがビジュアライゼーションを生成してくれます。

ただ、AIビジュアライゼーションツールにもいくつかの課題がありました。

たとえば、プロンプトに「ボストンにあるガラスのファサードと垂直のプランターを備えた60階建ての近代的な超高層ビルの建築パース」といったテキストを入力すると、真ん中の画像のように、一見それらしい画像が生成されることがあります。

しかし実際には、背景となる風景がない、階高が現実的でない、敷地や周辺環境に関する情報(建物・植栽・人物・車など)が曖昧、あるいは不足しているといったケースが多く見られました。

そのため、プロジェクトの実務レベルで活用するには難しい部分があったのが、従来型ツールだったと言えます。

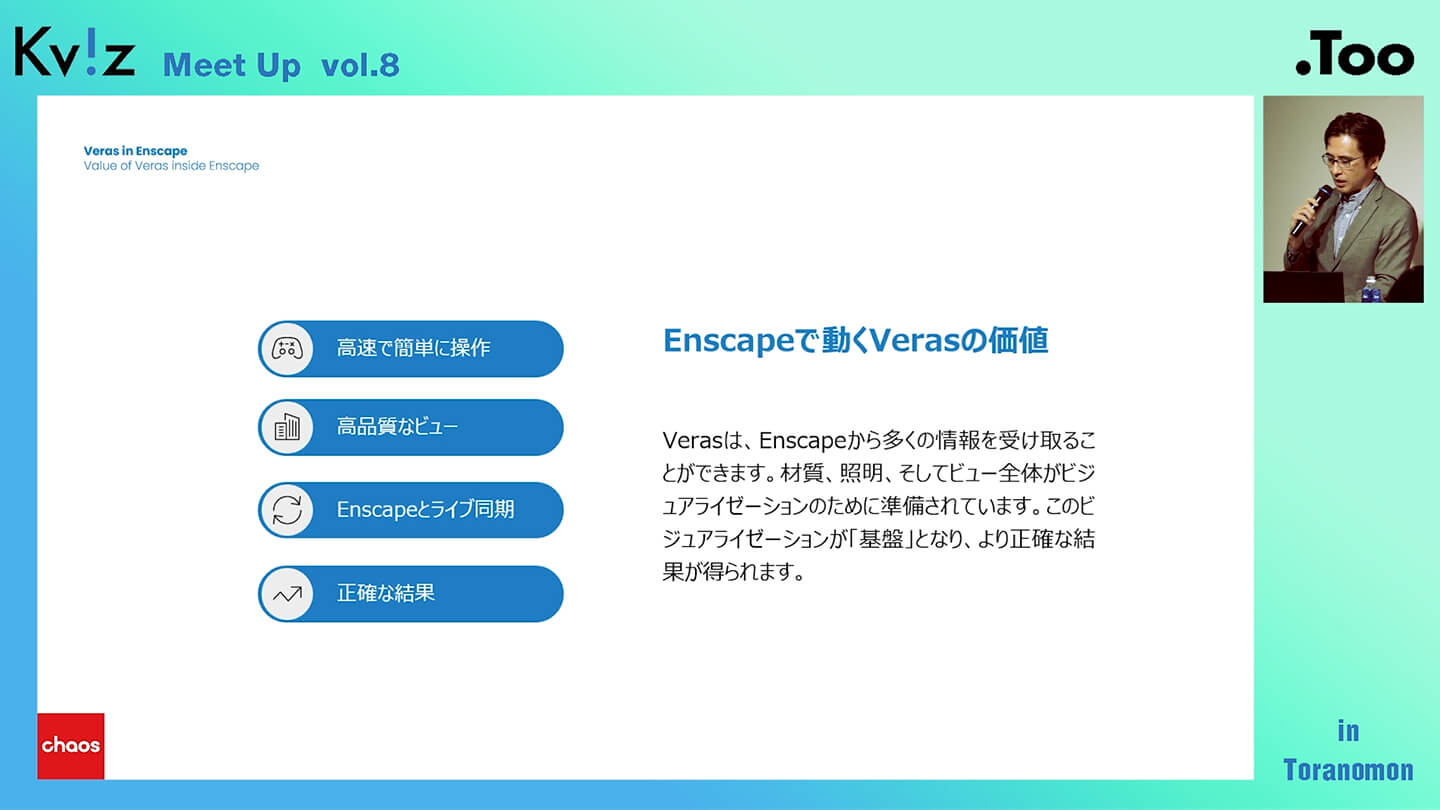

一方、Verasを使うとどうなるのでしょうか。このツールはEnscape上で動作するため、ある程度の3Dモデルが既に用意されているという前提になります。

そして、そのモデル上ではすでにマテリアル設定、ライティング、ビューの構成などがEnscape側で整っているため、Verasはそれらをベースとして活用しながら、AIによって画像を生成することが可能です。

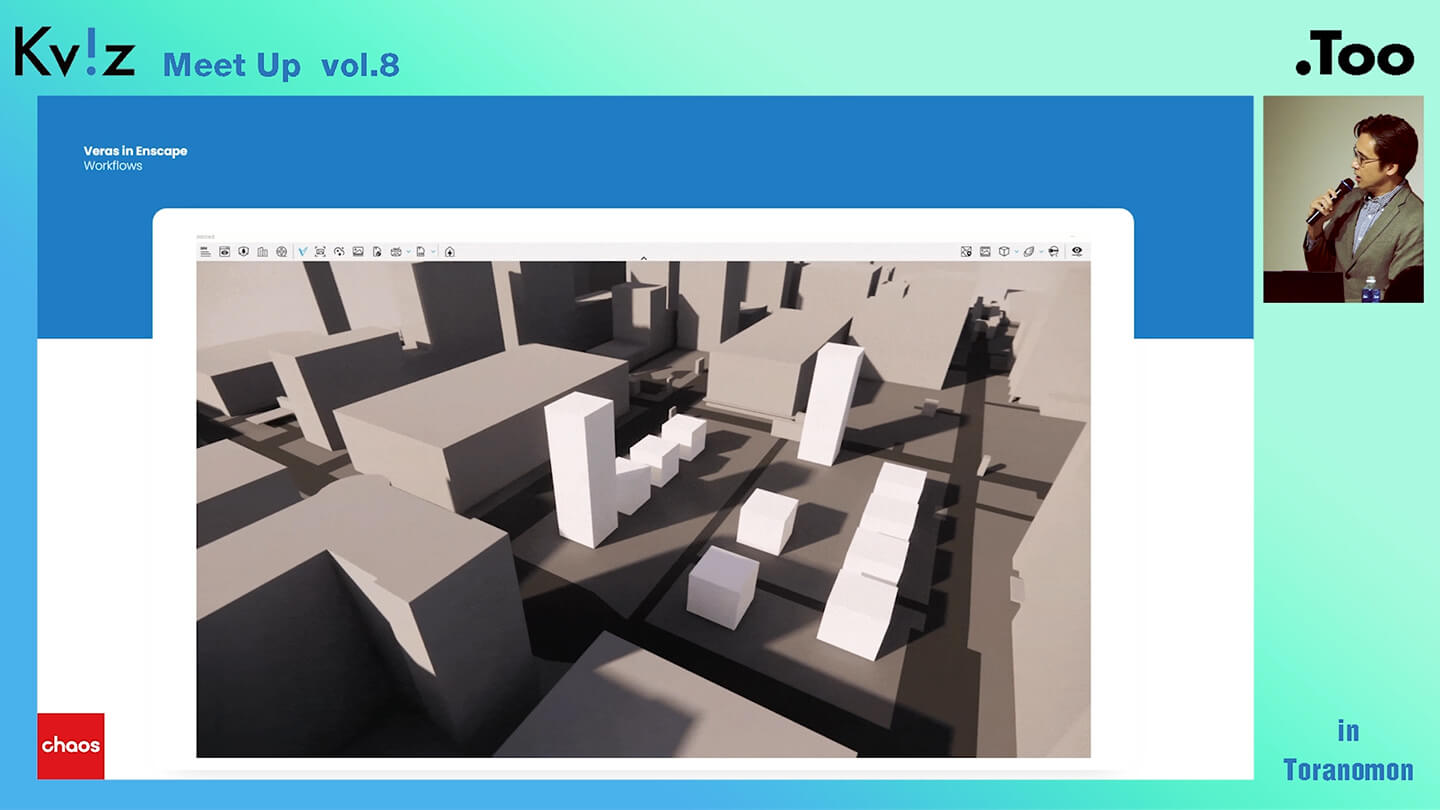

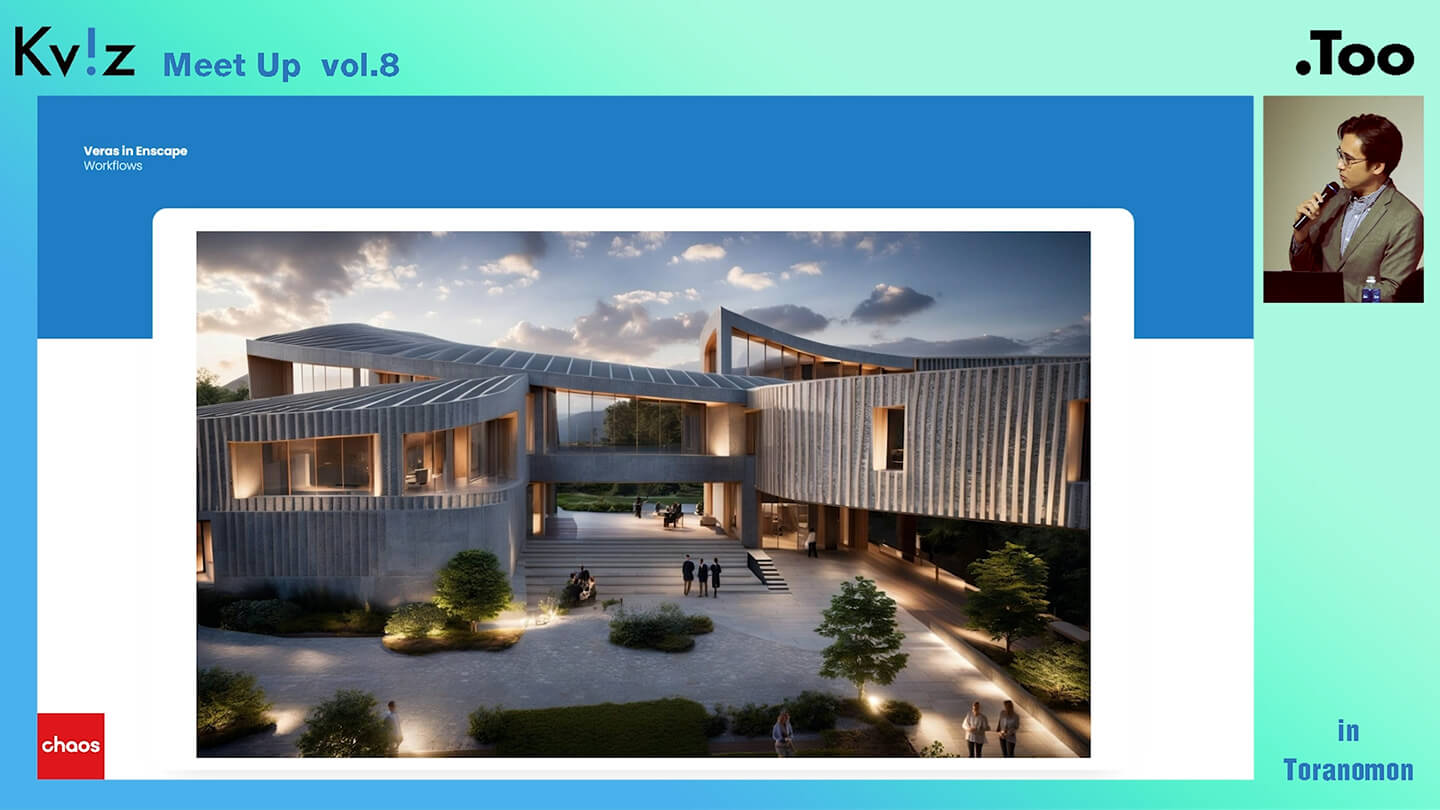

ここからは、実際に操作しながら説明していきます。今回の例では、都市部の大学キャンパスを想定したホワイトモデル(ボリュームモデル)を作成し、Enscape上で表示しています。

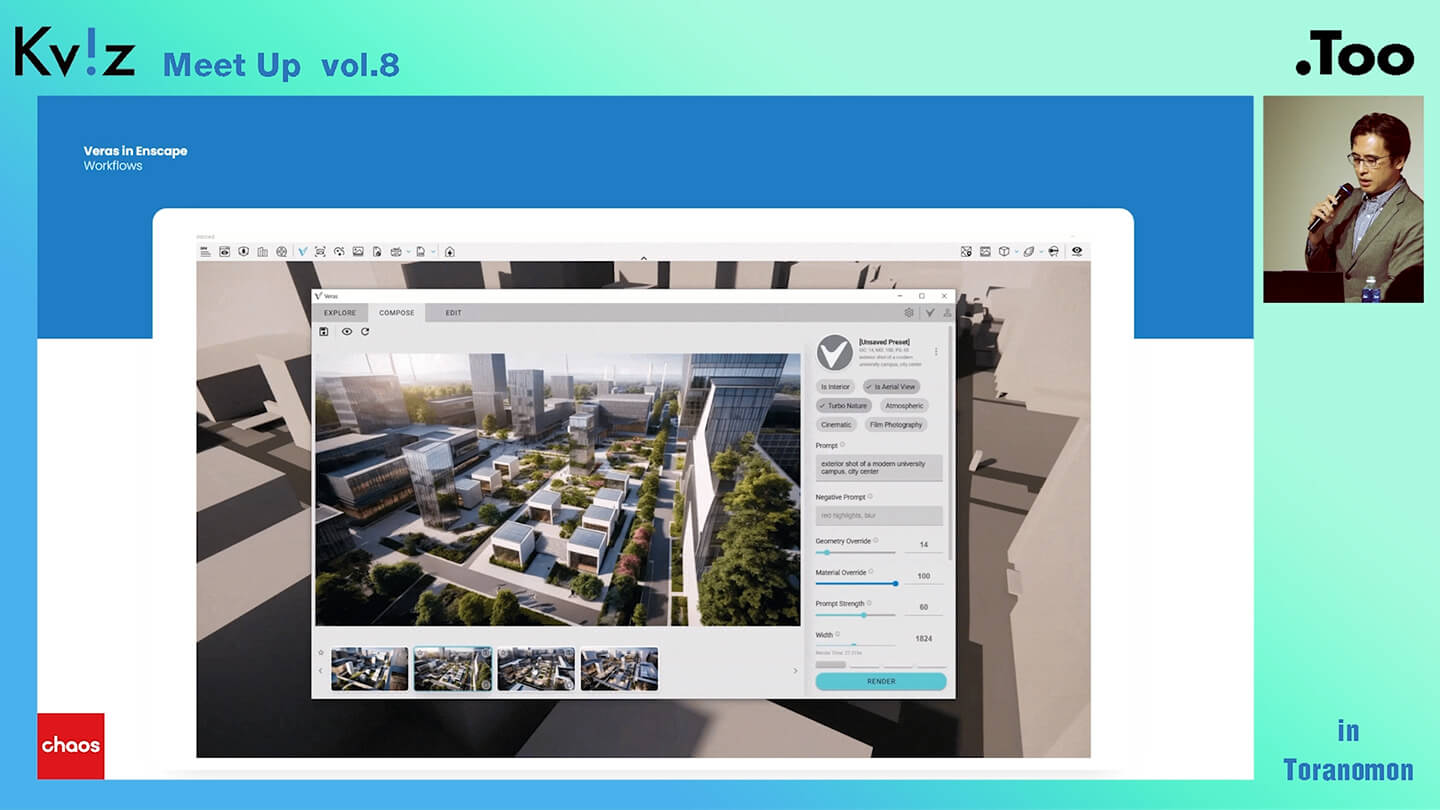

このホワイトモデルに対して、先ほどのようにプロンプトを入力することで、一瞬でレンダリングされたビジュアライズ画像を生成できるのが、Verasの特長です。

このようなデモだけ見ても非常にシンプルなツールに見えるかもしれませんが、実際に使う場合でも本当にシンプルで扱いやすいツールになっています。

建築設計の基本計画や基本設計の段階になると、このくらいのボリュームモデルは3D CAD上である程度つくれる段階かと思います。しかし、ここからさらに形状や色を変えてビジュアライゼーションのバリエーションを出していくのは、なかなか時間と手間のかかる作業です。

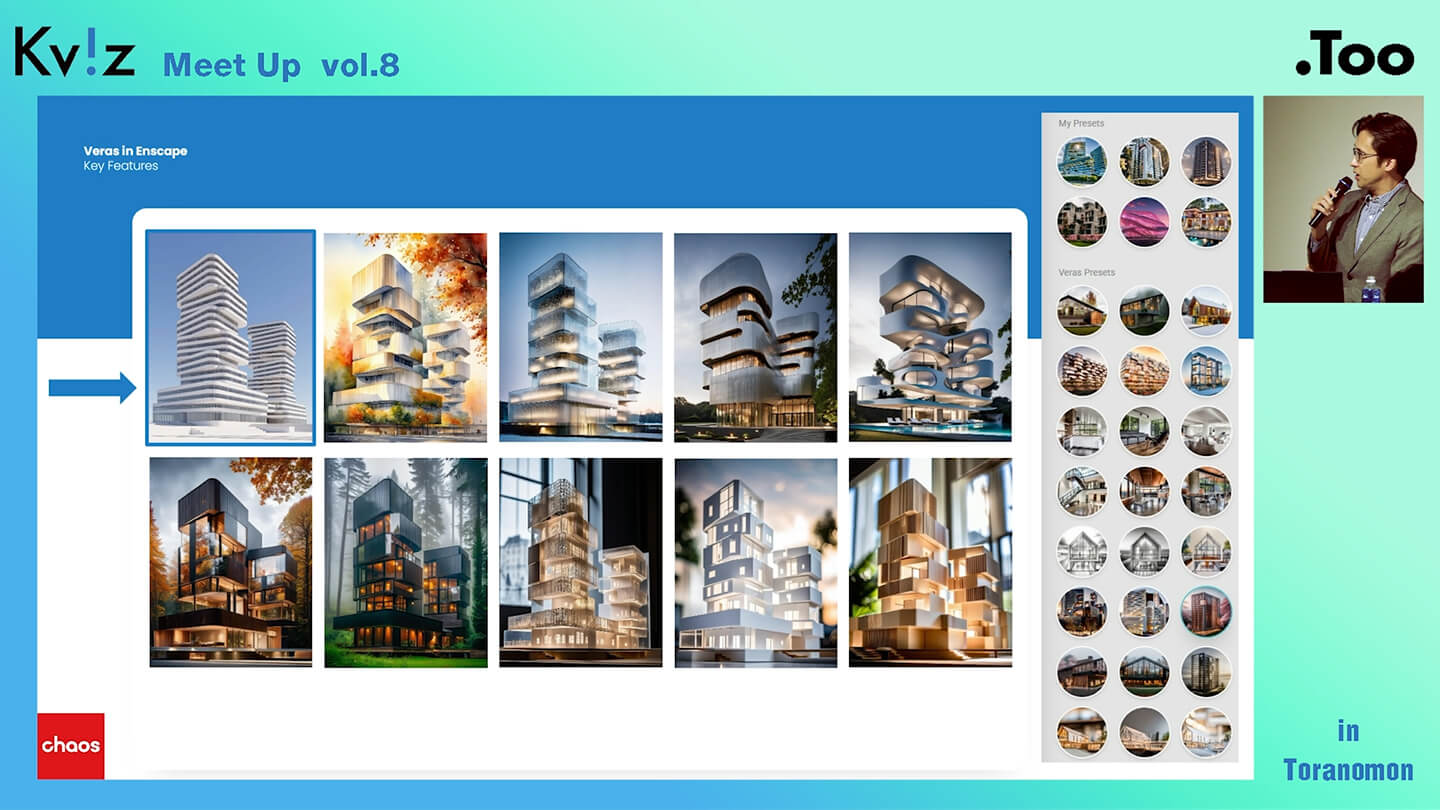

Verasを使えば、このようなモデルに対して「ファサードにいくつかカラーバリエーションを加えたい」といったプロンプトを入力するだけで、AIが複数のイメージをすぐに生成してくれます。

また、「夜の雰囲気にしたい」「ライティングを暗めにしてダークな印象にしたい」といったプロンプトを入力すれば、画像のように夜景風のビジュアルを生成することも可能です。

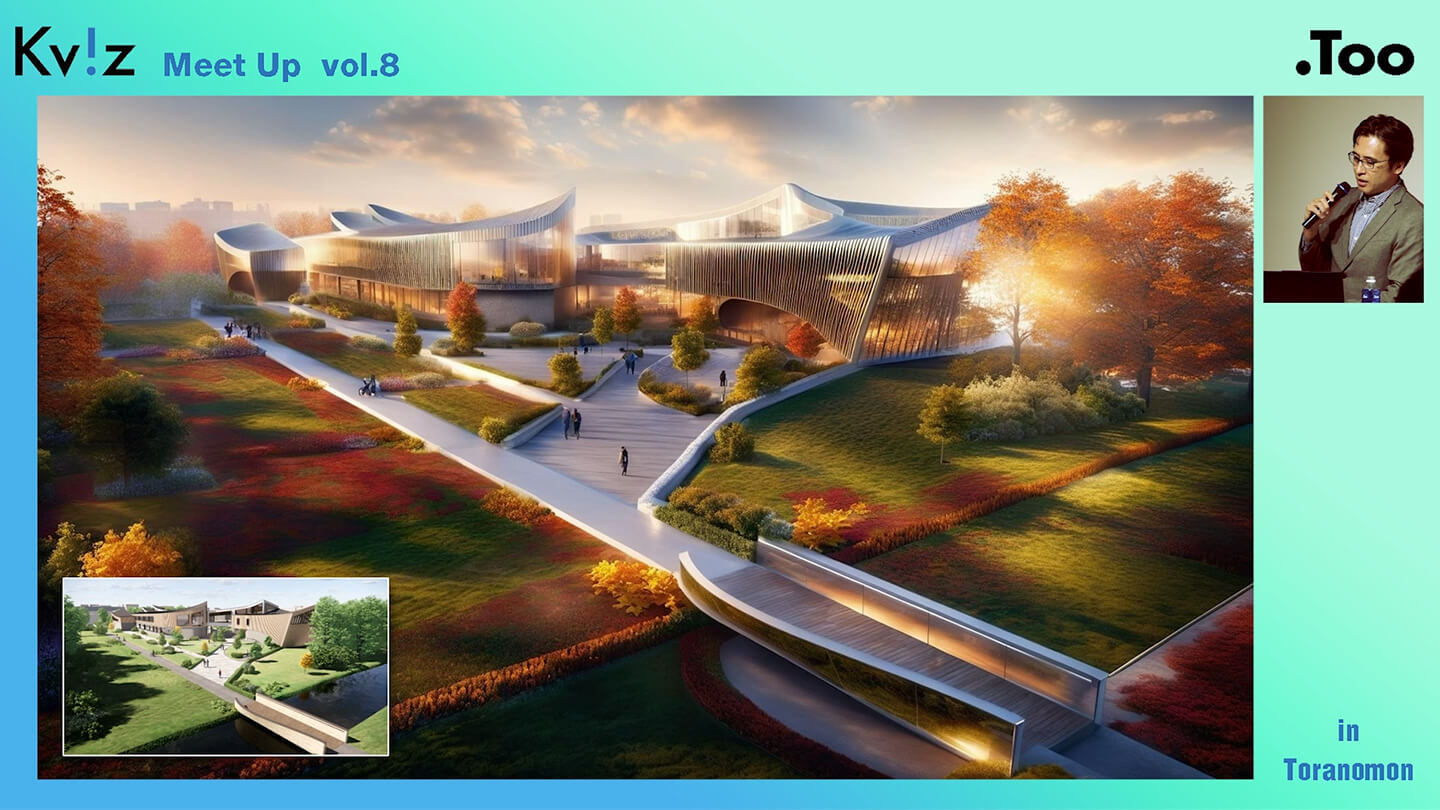

さらに設計が進み、ある程度ビジュアライゼーションが具体化してくる段階になると、背景の景観や周囲の環境も含めたCGレンダリングが出来上がってくるかと思います。

そういった完成度の高いモデルに対しても、「もう少し雰囲気を演出したい」「印象を調整したい」という場面が出てくると思います。

そこで、「秋口の夕暮れの雰囲気にしたい」、「背景に都会的な建物を加えたい」、「ライティングをふわっと柔らかく表現したい」といった内容をプロンプトに入力すると、その指示に応じてビジュアルが変化します。

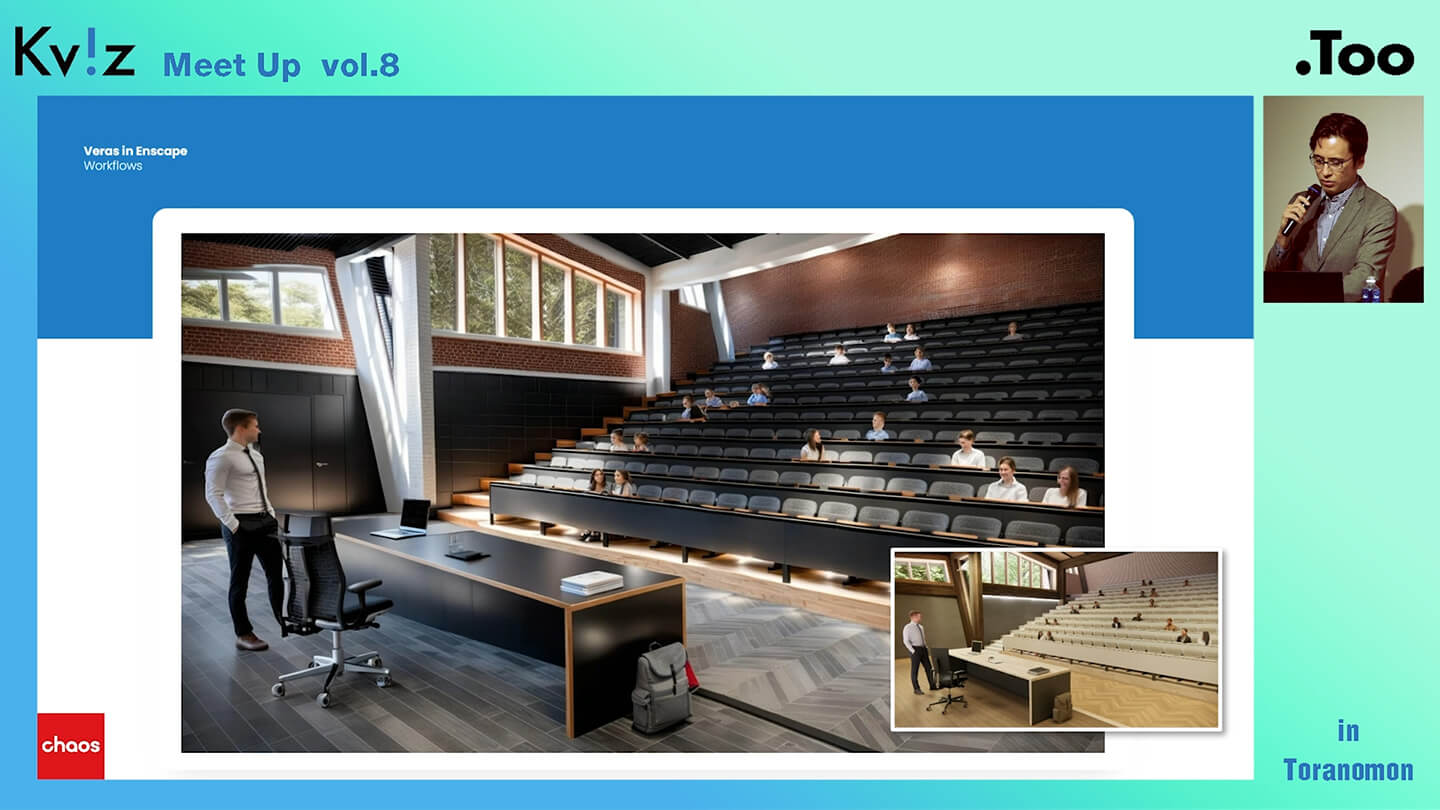

同じように、インテリアのビジュアライゼーションにもVerasは活用できます。

右下にあるようなシンプルな初期ビジュアルに対して、「座席は少しダークなトーンにしたい」、「台の部分は木材にしたい」、「全体的に黒っぽく落ち着いた色調にしたい」といった内容をプロンプトで入力するだけで、それに応じたレンダリング画像が生成されます。

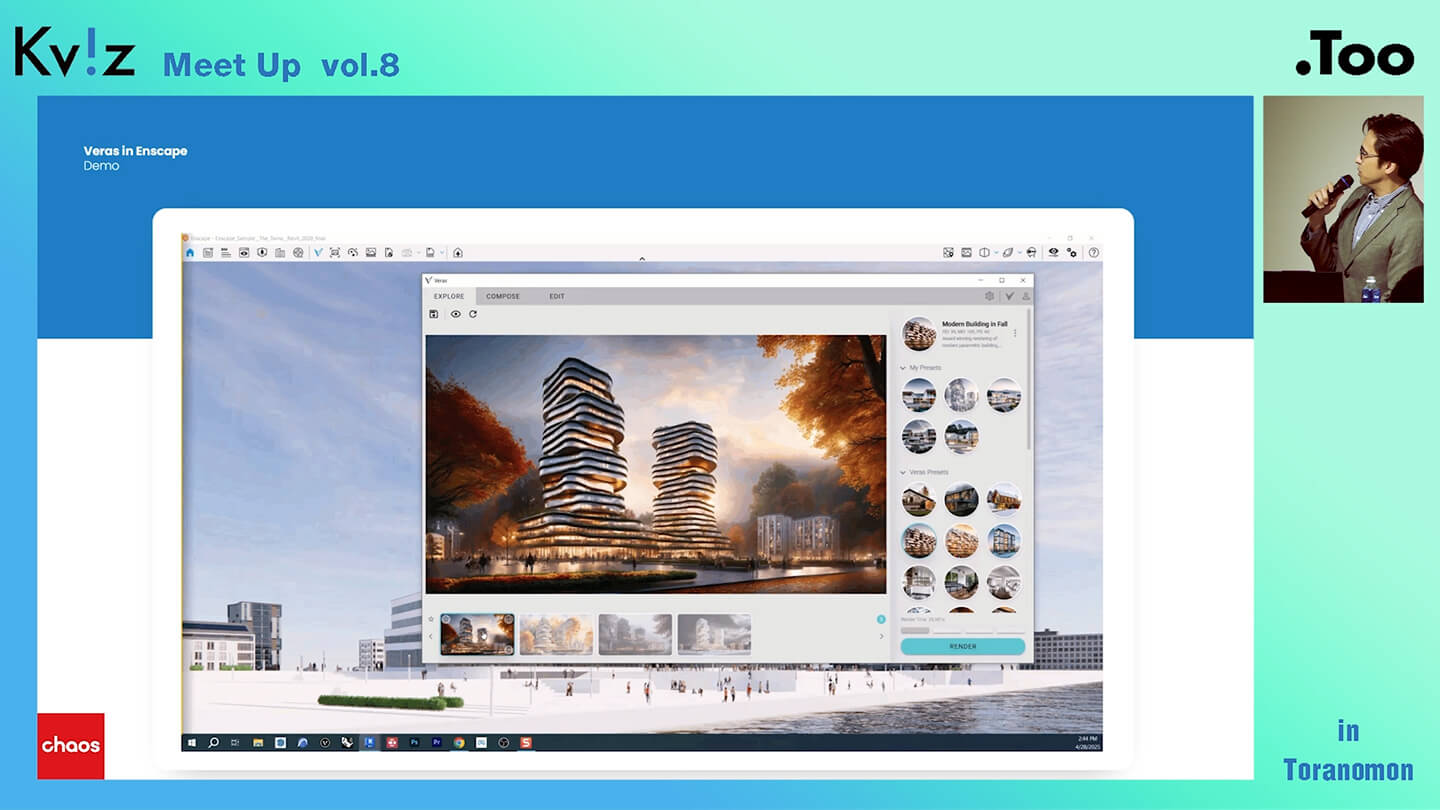

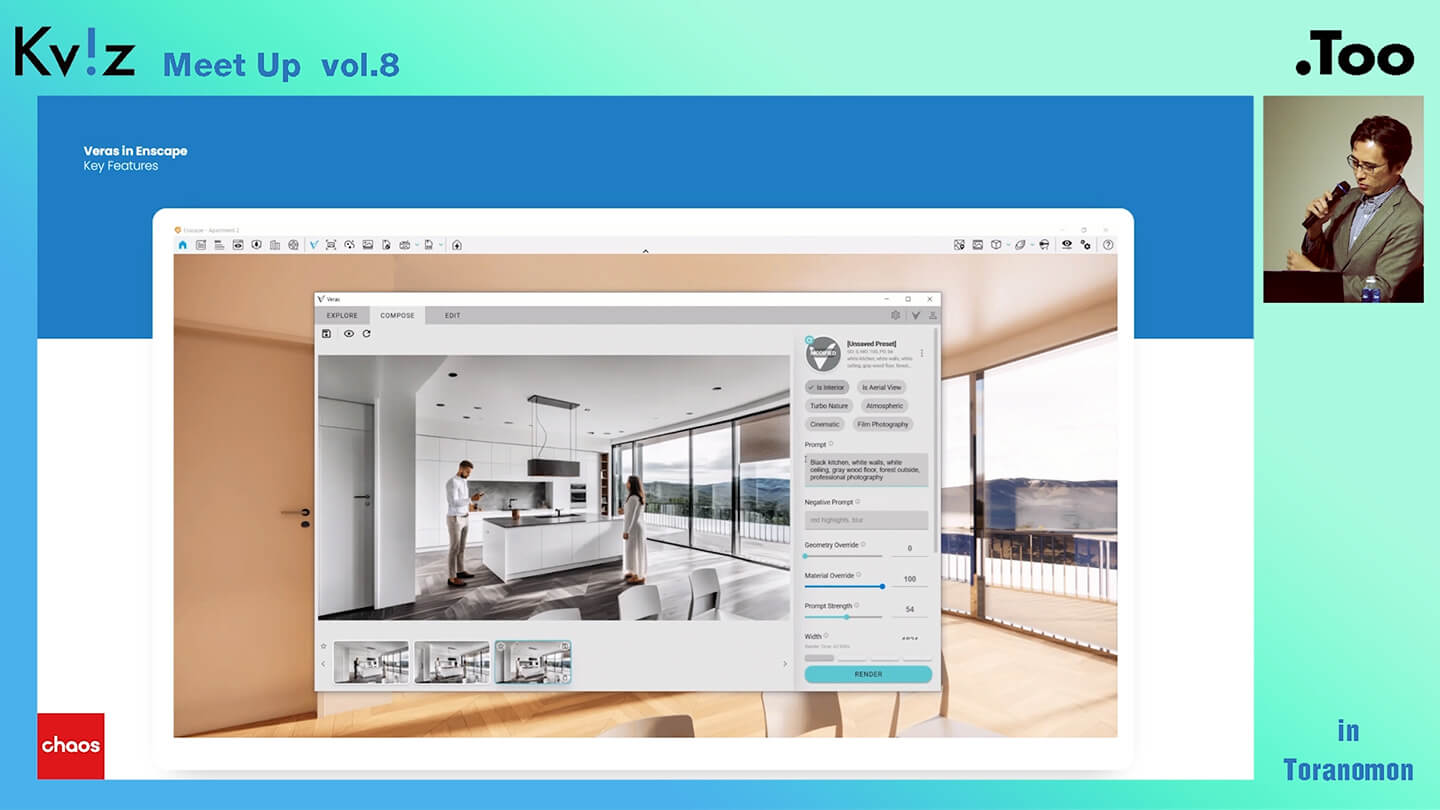

こちらも実際に操作してみます。Enscape上からVerasを立ち上げ、デフォルトの設定を選択したうえで「レンダリング」ボタンをクリックすると、その設定やモデルの雰囲気に沿った形で、AIがレンダリング画像を生成してくれます。

非常にシンプルな操作でありながら、印象的なビジュアライゼーションを素早く作成可能です。

さらに、自分の好みに合わせてもう少しカスタマイズしていきたいという場合には、Verasにはテキストプロンプトやスライダーなどのカスタマイズ機能が用意されています。

このシーンは内観なので、まず「インテリア」と指定し、「キッチンをもっと白くしたい」「壁は木材の質感にしたい」のようなプロンプトを入力していくことで、それに合わせてビジュアライズを変化させることができます。

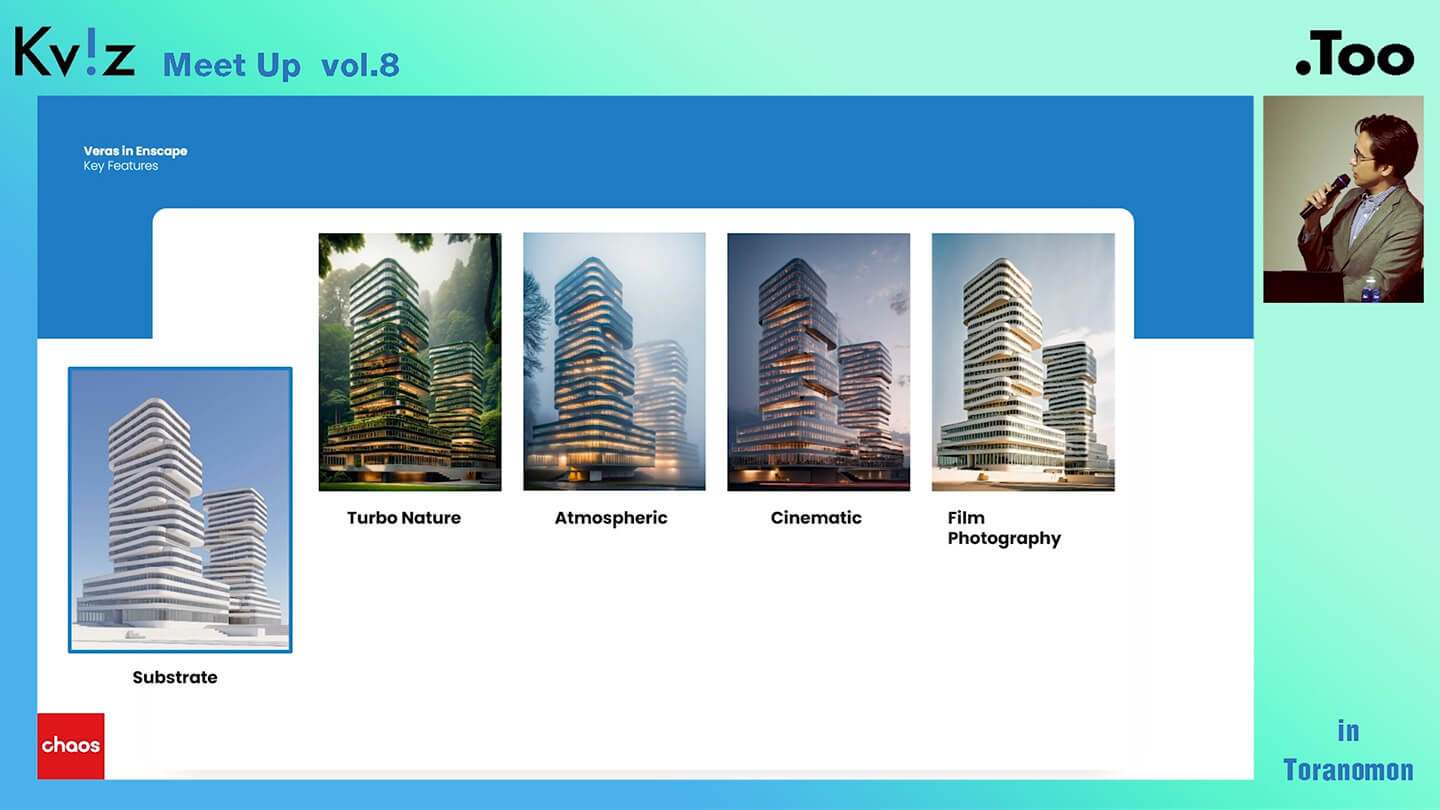

さらに、Verasにはあらかじめいくつかのデフォルト設定が用意されており、自然を強調した雰囲気や、写真のような質感(フォトグラフィックスタイル)など、目的に応じた初期設定を選ぶことができます。

また、シーンの種類に応じて、「インテリア」や「空撮」などの大まかなカテゴリを選択したうえで、さらにプロンプトで細かい指定を加えると、より意図に近いビジュアライゼーションが得られます。

加えて、ジオメトリの上書き(オーバーライド)量を調整するスライダーも用意されています。このスライダーを上げると、AIが元のモデル形状に対してどこまで変更を加えてよいかの許容範囲が広がり、場合によっては形状が大きく変化したビジュアルを生成することも可能です。

たとえば、「ボロノイ形状でモダンな印象にしたい」といったプロンプトを入力すると、AIがその指示に応じて、元のモデルから大きく変化したビジュアライズ画像を生成することもできます。

また、先ほどご紹介したように、Verasではプリセット機能が用意されていて、自分のスタイルに合わせた設定を保存しておくことができます。

これにより、複数のビューに対して一貫したスタイルでレンダリングを行うことができ、プロジェクト全体のビジュアルに統一感を持たせることが可能です。さらに現在は、同様のテクノロジーを活用して動画にも対応できるようにするという構想が進行中です。

より軽快に動作する形で、アニメーションにも同じスタイルを適用できるようにすることが、今後のロードマップとして検討されています。

少し駆け足ではありましたが、今回はEnscapeとVerasによるAIビジュアライゼーション機能について紹介していきました。

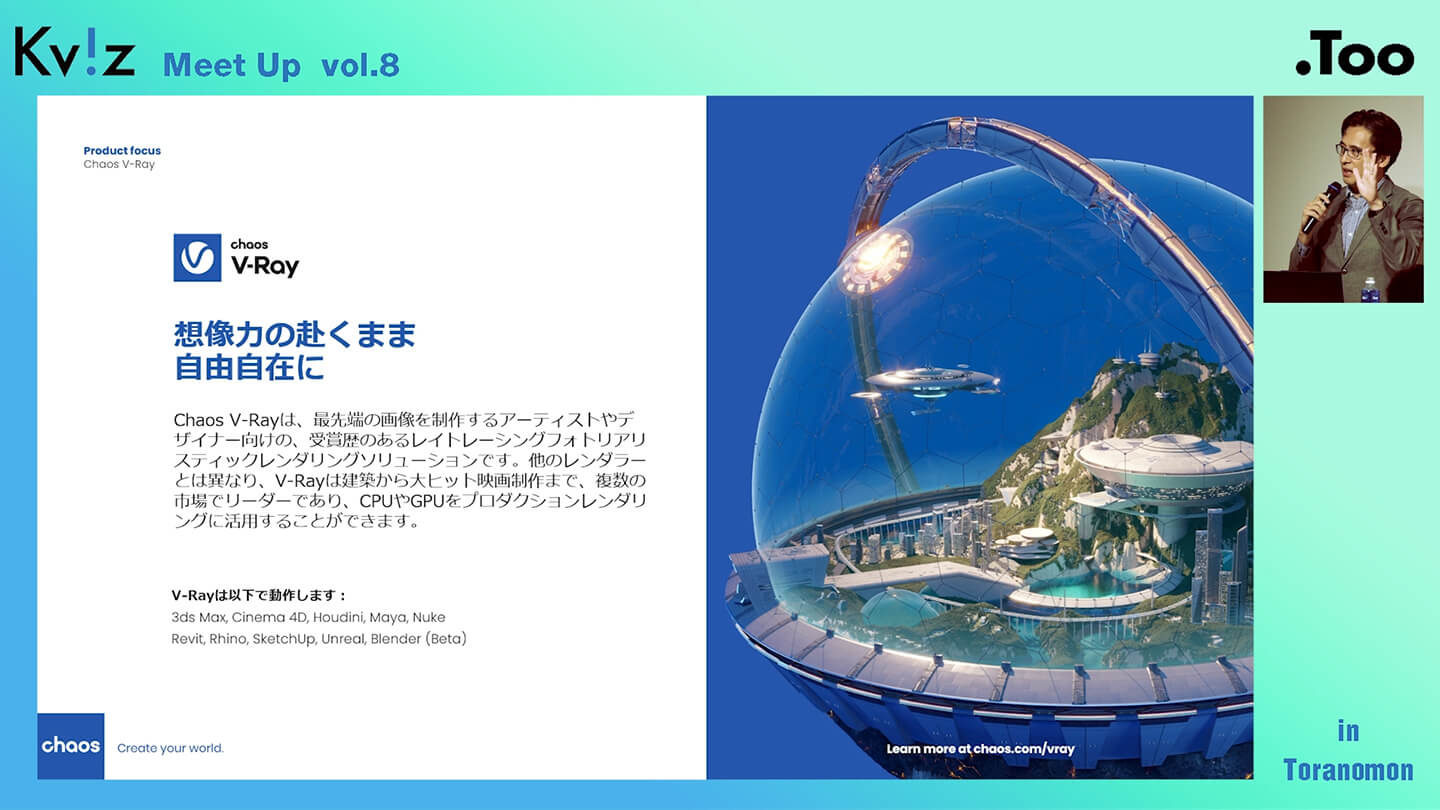

Chaos V-Ray

ここからは、簡単にV-RayにおけるAI関連技術について紹介します。先ほど紹介したEnscapeがリアルタイムに設計を進めるためのツールであるのに対して、V-Rayはより高精度でフォトリアルなレンダリングを行うためのツールです。

主にスペシャリスト向けのツールとして位置づけられており、3ds Max上で動作します。

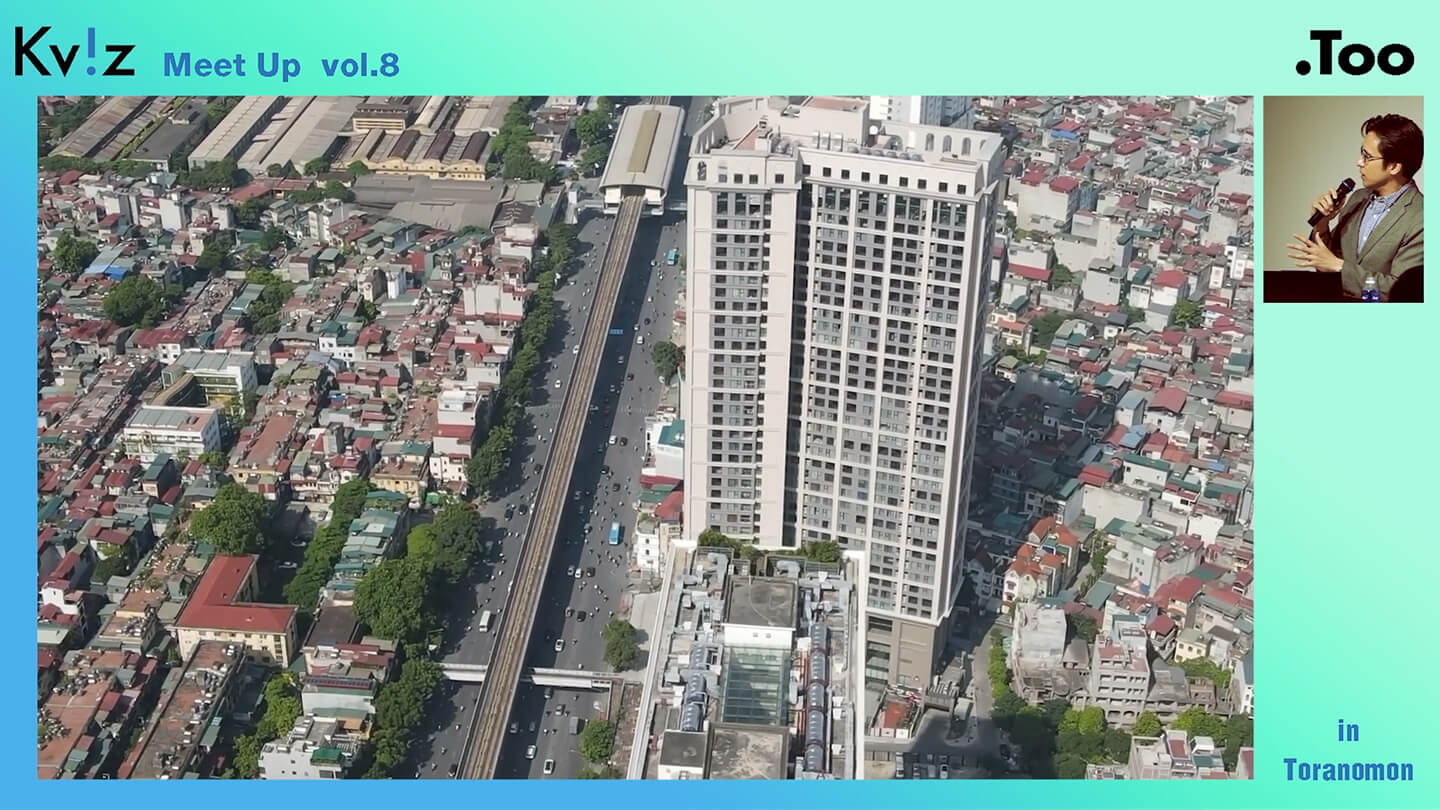

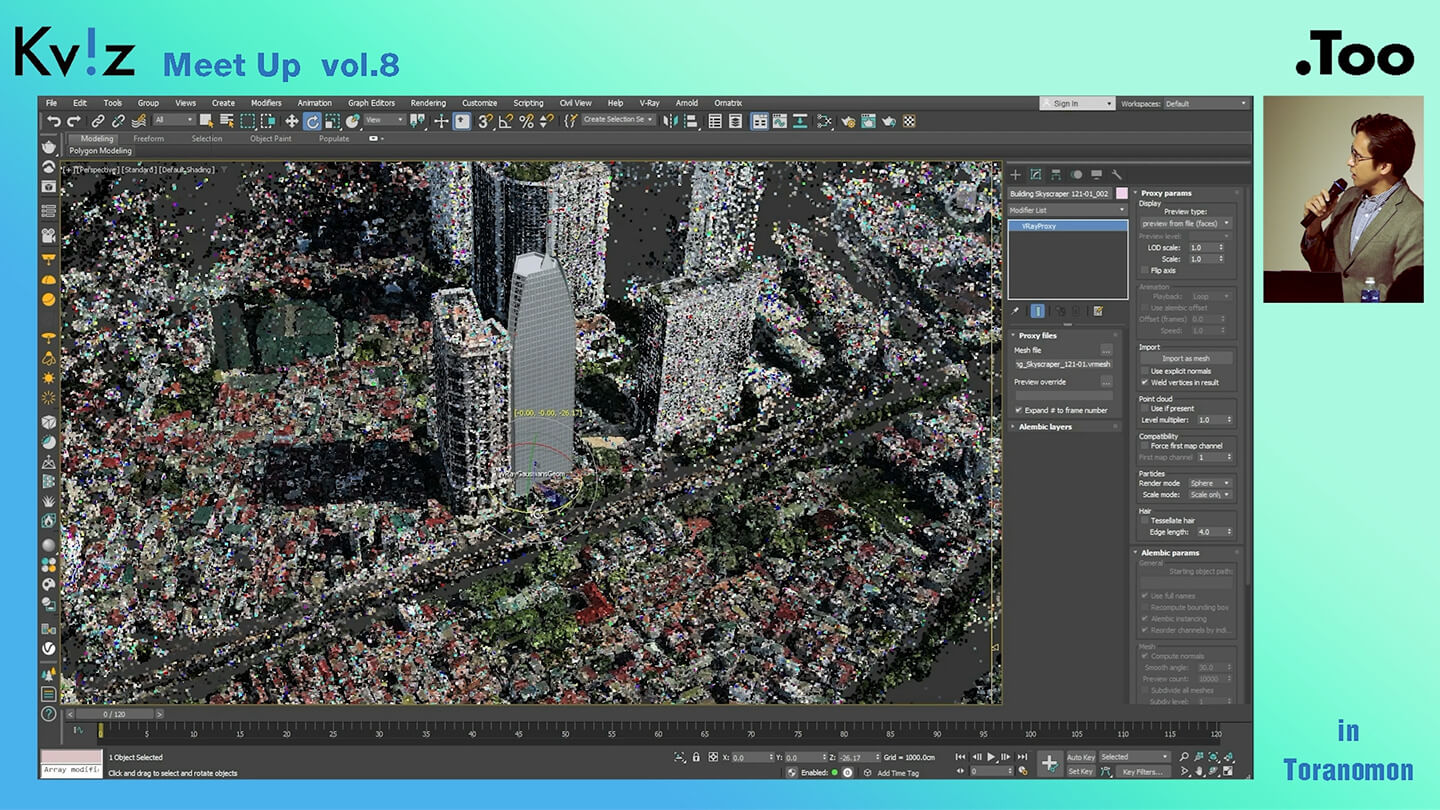

ここで紹介するのは、「3Dガウシアンスプラッティング」という技術です。厳密にはAIとは異なる分野の技術ですが、ビジュアライゼーションにおいて非常に注目されている新しい手法の一つです。

従来のように「点」を線や面として描画するのではなく、周辺の状況や分布をもとに、点群情報をリアルに表現していくというアプローチを取っています。大量の点群データを、より自然でフォトリアルなビジュアルに変換することができる技術です。

こうした最新のテクノロジーに加え、NVIDIAやIntelのAI機能を活用することで、大量のデータを効率的に処理・可視化していくうえでも、V-Rayは非常に有用なツールとなります。

本日は、そういった背景も踏まえて、V-Rayの最新版も引き続き活用いただければという思いから紹介いたしました。

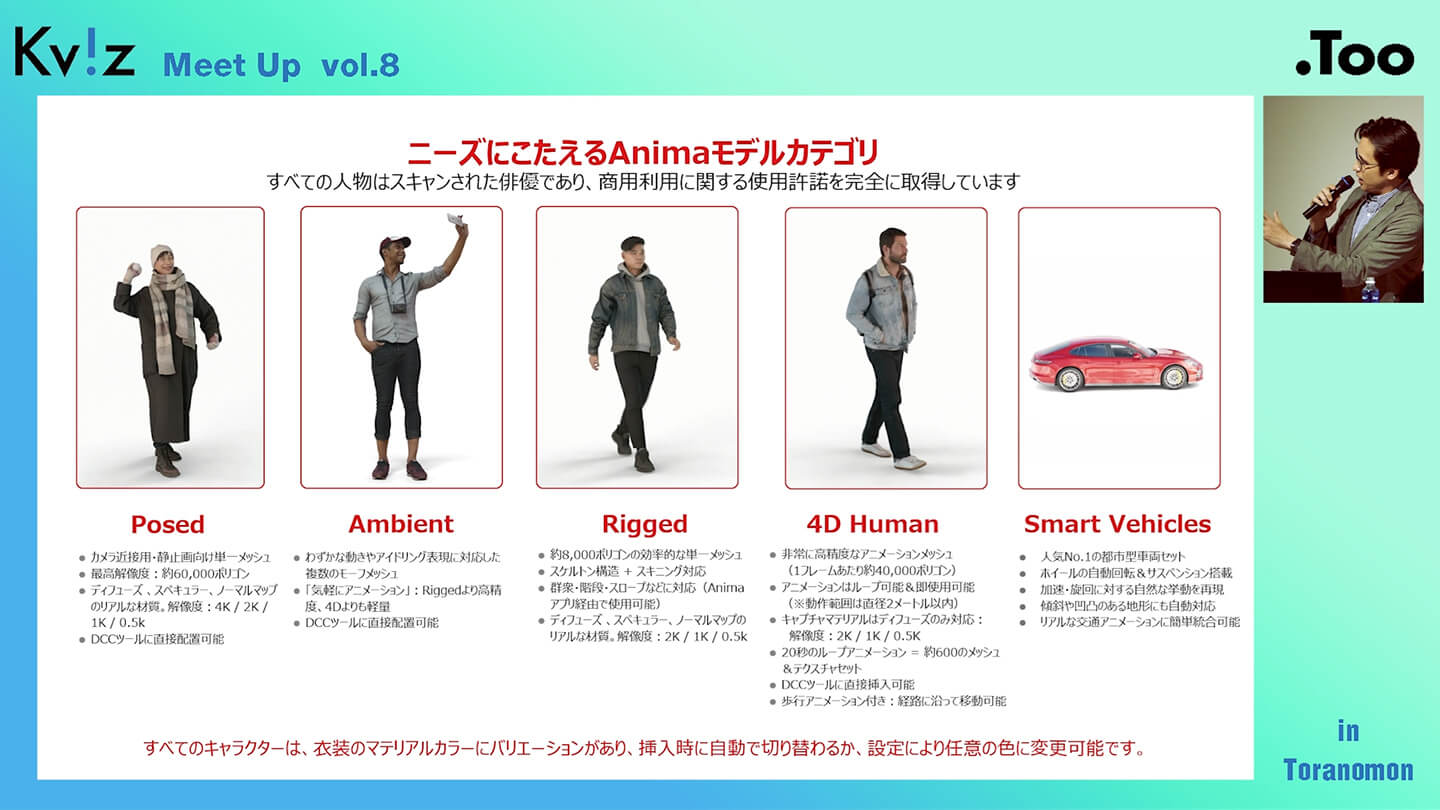

Chaos Anima6

最後にもう一つ、Animaという製品についても簡単に紹介します。

こちらは、交通シミュレーションや3Dコンテンツの制作に活用されるツールで、次回のセミナーでより詳しく紹介いただける予定と伺っています。そのため、今回は詳細には触れませんが、今後ぜひ注目していただきたい製品の一つです。

Animaは、人や車といった「4Dコンテンツ」を扱うツールです。簡単に言えば、静止した人物や車両だけでなく、周囲の環境や動きをAI的に判断し、動きのある4Dデータとして再現・配置することができます。

このツールを使えば、リアルな人物の動きや交通シーンを簡単にシミュレーション・演出することができ、同時に3D/4Dの豊富なコンテンツセットも利用可能です。

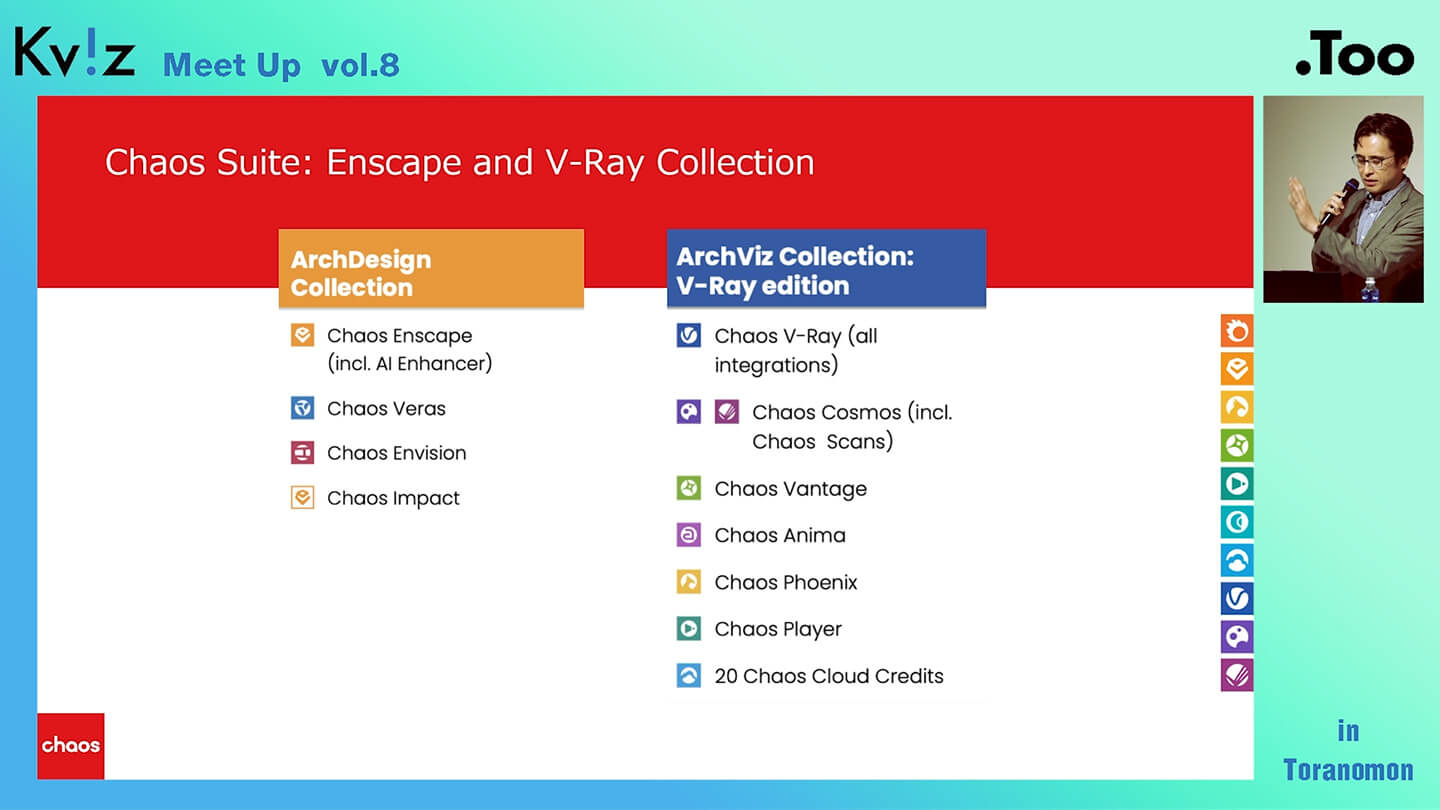

Chaos Suite : Enscape and V-Ray Collection

いずれにしても、弊社Chaosでは、「V-Ray」と「Enscape」という2つの大きな柱を中心に、それぞれに関連する製品を「コレクション」という形でご提供しています。

たとえば、建築設計者の方には「デザインコレクション」、ビジュアライゼーションのスペシャリストの方には「ビジュアライゼーションコレクション」といった形で、それぞれの業務に最適なツールをまとめてご利用いただける構成となっています。

また、ツールの活用フローとしては、「Verasでアイデア出しを行い、Enscapeでリアルタイムに打ち合わせ・検討を進め、最終的な高品質なビジュアルはV-Rayで仕上げる」といった形が取れます。これは、業務のスピードアップやクオリティ向上、そしてクライアントの満足度の向上にもつながるのではないかと考えています。

今後もChaosでは、建築家、アーティスト、デザイナーの皆さまが頭の中で想像しているものを具現化できるテクノロジーツールを提供し続けていきます。

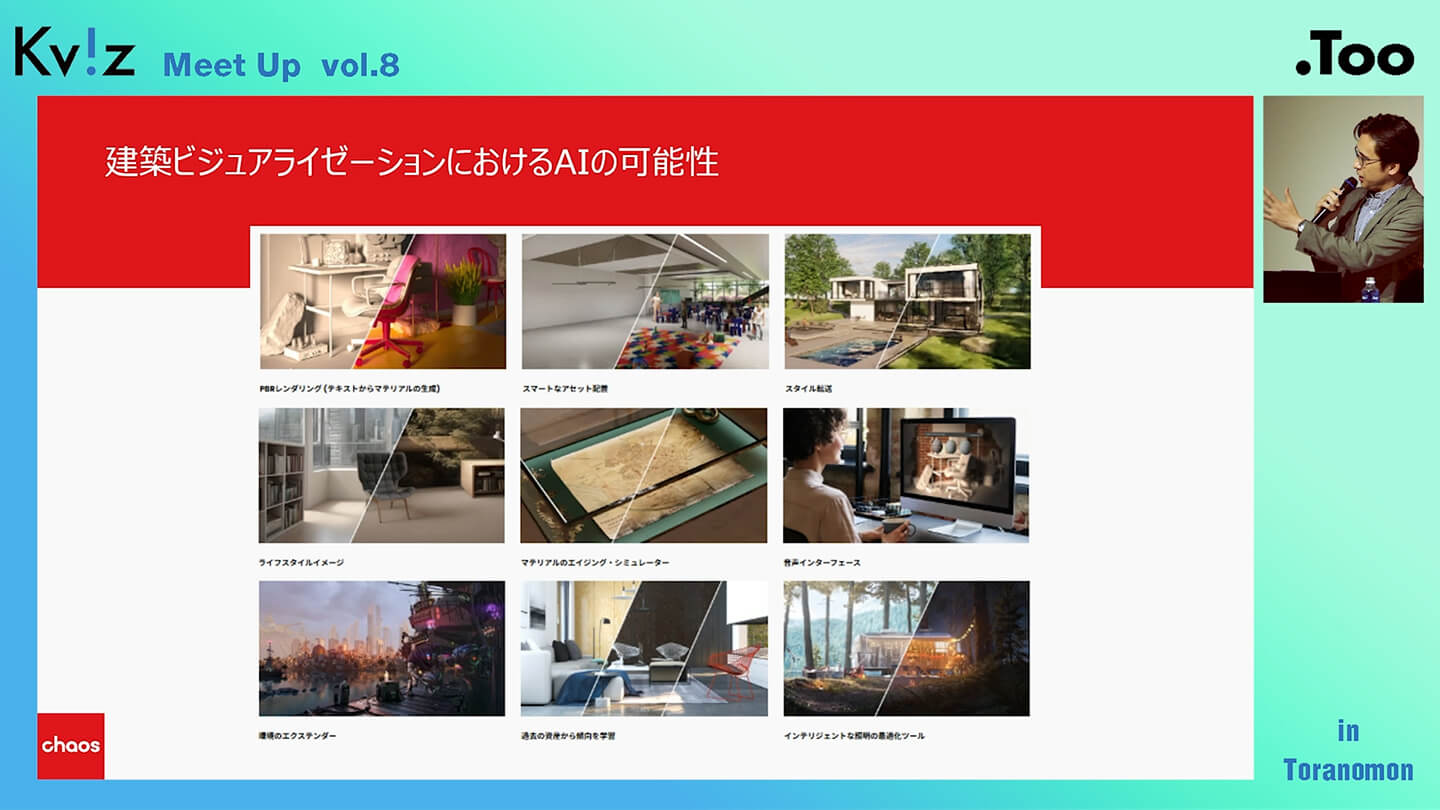

建築ビジュアライゼーションにおけるAIの可能性

AIを活用することで、私たちの仕事はこれまで以上に速く、自由で、そして創造的になっていく可能性が広がっています。とはいえ、AIが導き出した答えをどのように受け取り、どう判断し、どう活かすかは、最終的に私たち人間に委ねられています。

弊社の製品群も、AIを活用した“デザインの壁打ち”のためのツールとして、皆さまの発想や創造力を引き出す一助となることを目指しています。そしてこれからも、より良い建築、より良いデザインを実現するための道具づくりに取り組んでいきます。

建築ビジュアライゼーション MeetUp第8弾 ラインナップ

- 01.3ds Max 新情報(オートデスク)

- 02.建築ビジュアライゼーションにおけるAIの活用(Chaos Software) ←今ここ!

- 03.建築業界における画像生成AIの可能性について(スペースラボ / iceberg theory holdings)

- 04.“良い絵”とは何か?写真家のまなざしから学ぶ建築ビジュアライゼーション(ナカサアンドパートナーズ)

- 「建築ビジュアライゼーション MeetUp第8弾」一覧ページ