2025年6月25日(水)に開催された「建築ビジュアライゼーションMeetUp第8弾」のイベント内のセッション「3ds Max 新機能」についてご紹介します。

主催 :株式会社Too

協力 :スペースラボ株式会社 / iceberg theory holdings株式会社

株式会社ナカサアンドパートナーズ

協賛 :オートデスク株式会社

講師 :オートデスク株式会社 吉田 将宏 氏

登壇者紹介 & セミナー概要

登壇者紹介

本日は、3ds Maxの新機能について紹介します。改めまして、オートデスクの吉田と申します。2018年より、オートデスクにて3ds Maxの技術営業を担当しています。

昨年のセミナーでも、3ds Maxの新機能について登壇させていただきましたが、今回は最新版である「3ds Max 2026」および「2026.1」で追加された新機能の中から、建築分野で活用できそうなものを中心に紹介します。

3ds Maxはエンターテインメント分野でも広く活用されていますが、本日はそうした用途向けの機能は取り上げず、建築関連の業務に役立つ機能にフォーカスしてお話を進めていきます。

今回ご紹介する内容は、大きく2つのテーマに分けて進めていきます。1つ目は「モディファイヤの追加&更新」、2つ目は「オープンソース対応」についてです。

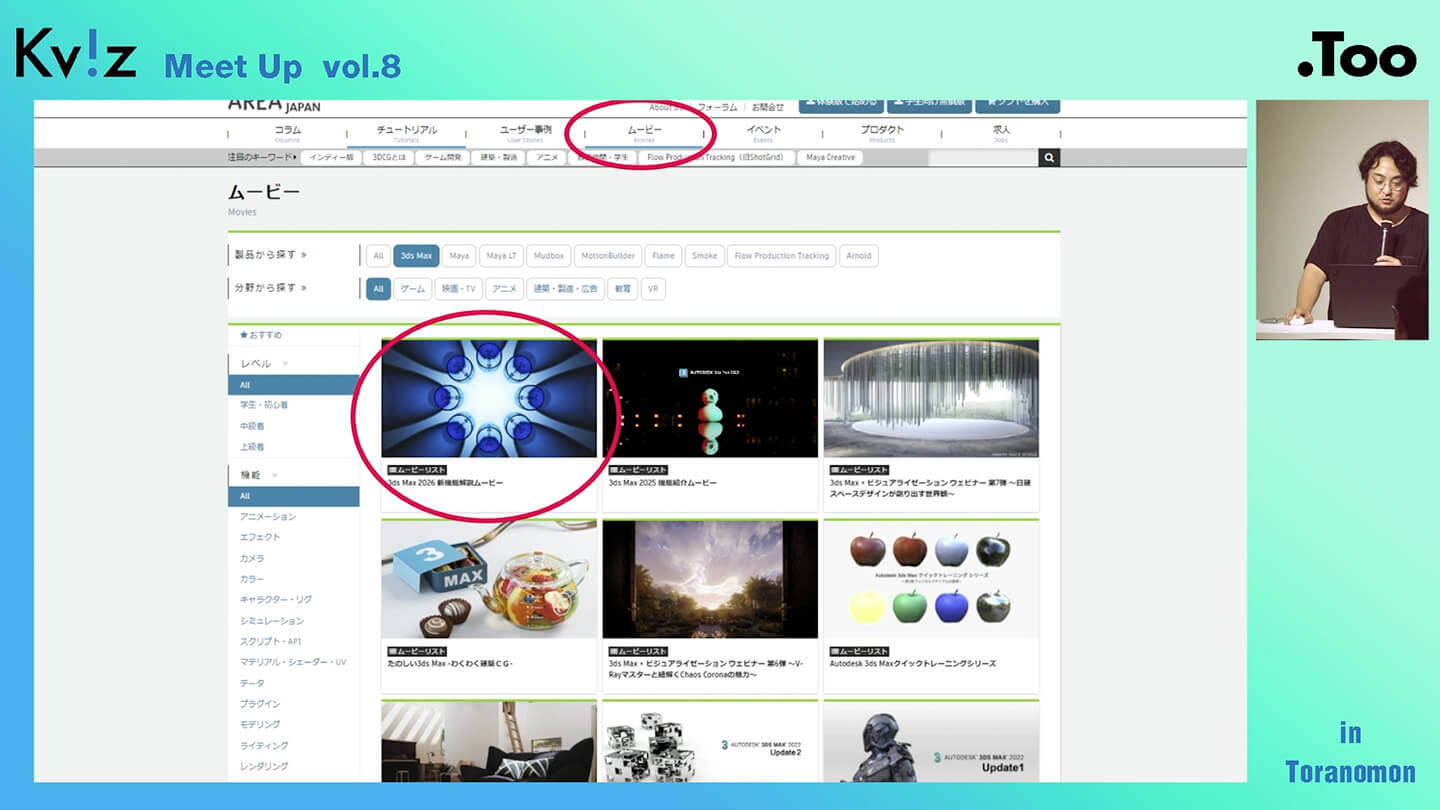

また、3ds Max 2026の新機能に関しては、「AREA JAPAN」のウェブサイトで解説ムービーを公開しています。さらに、2026.1のアップデート情報についても、プロダクトページにてテキスト形式でご覧いただけます。すべての新機能を確認したい方は、そちらもあわせてチェックしてみてください。

モディファイヤ追加&更新

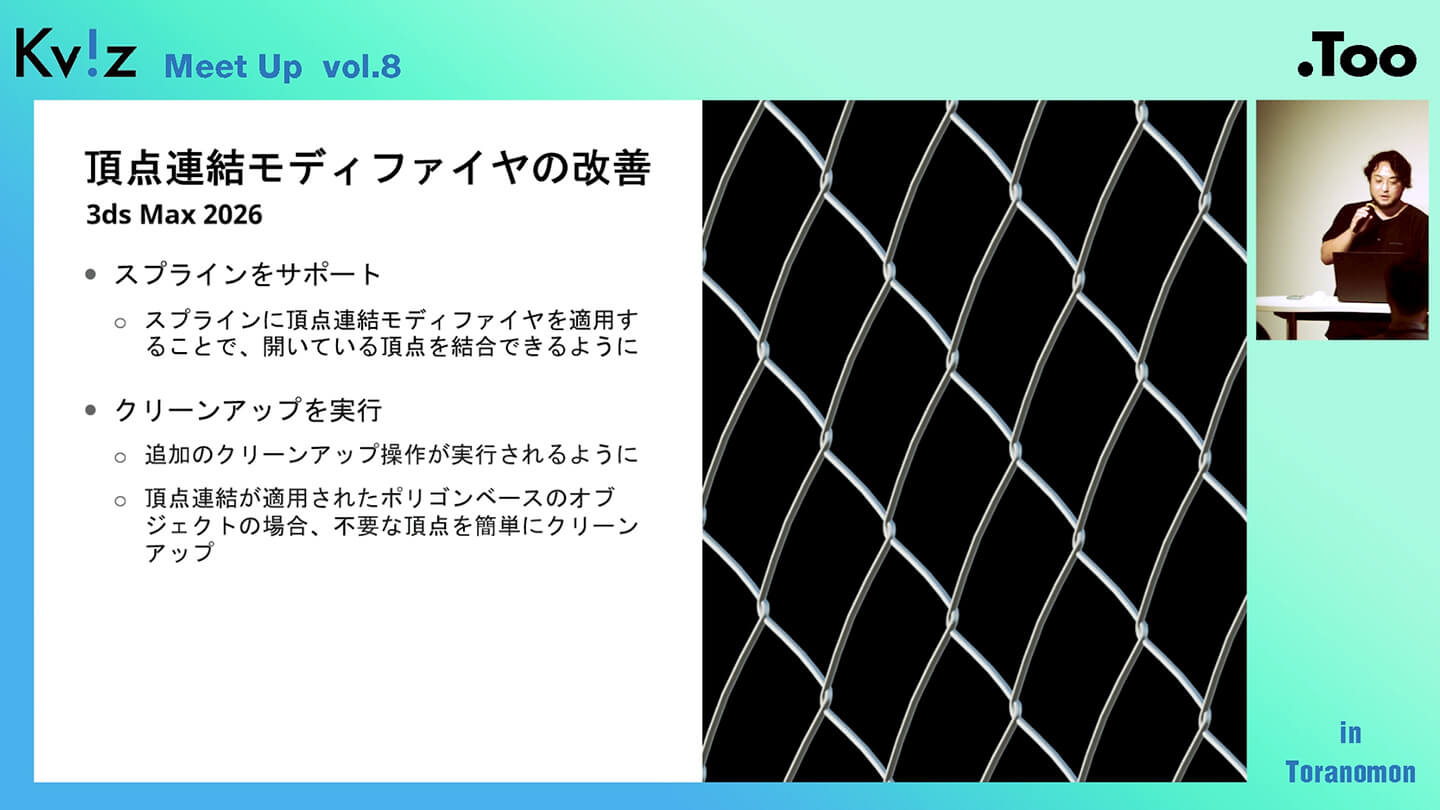

頂点連結モディファイヤの改善

それではまず、「モディファイヤの追加&更新」から紹介していきます。やや地味な内容も含まれますが、現場で役立つ改善もありますので、ぜひご注目ください。

まず取り上げるのは、「頂点連結モディファイヤ」の改善です。今回のアップデートで、スプラインのサポートが追加されました。

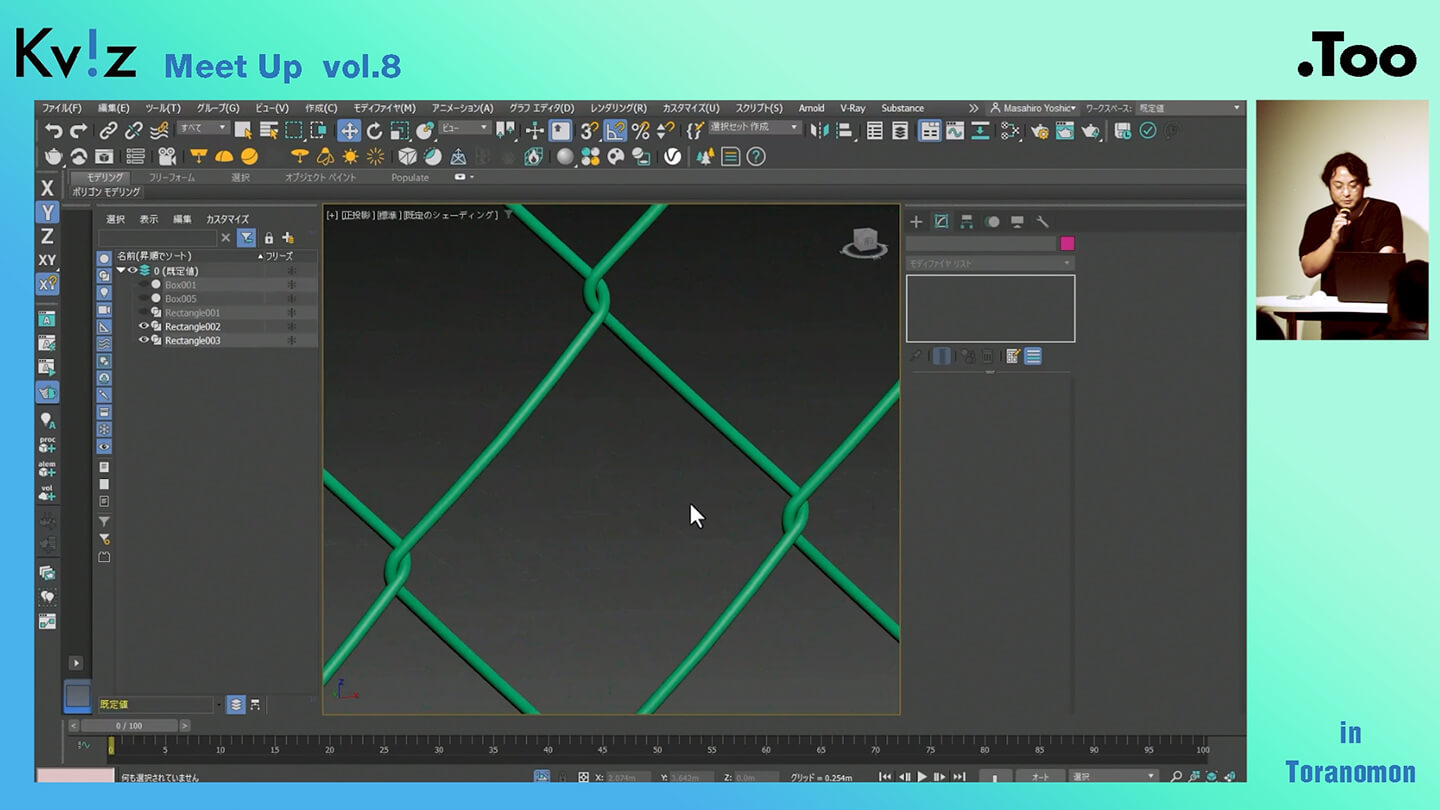

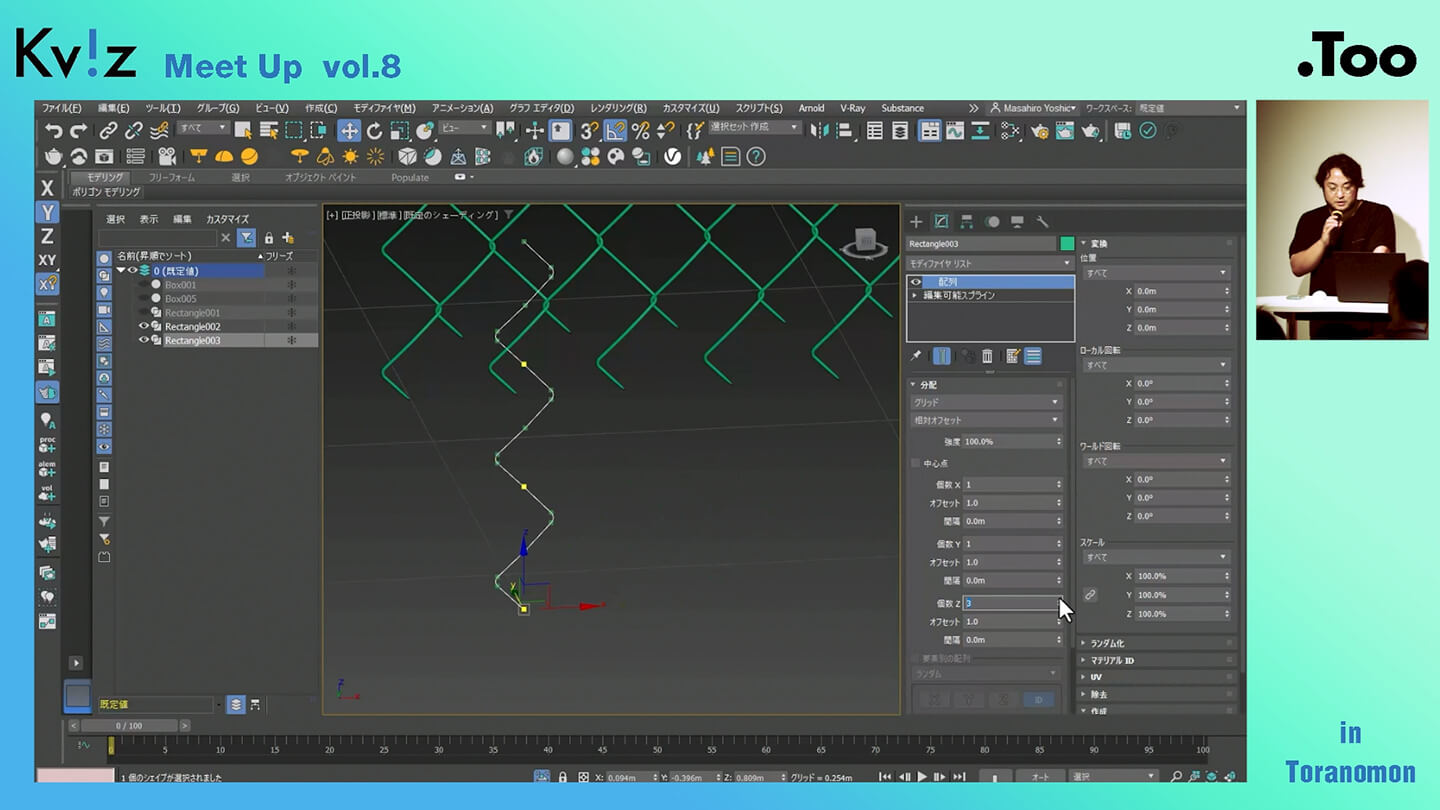

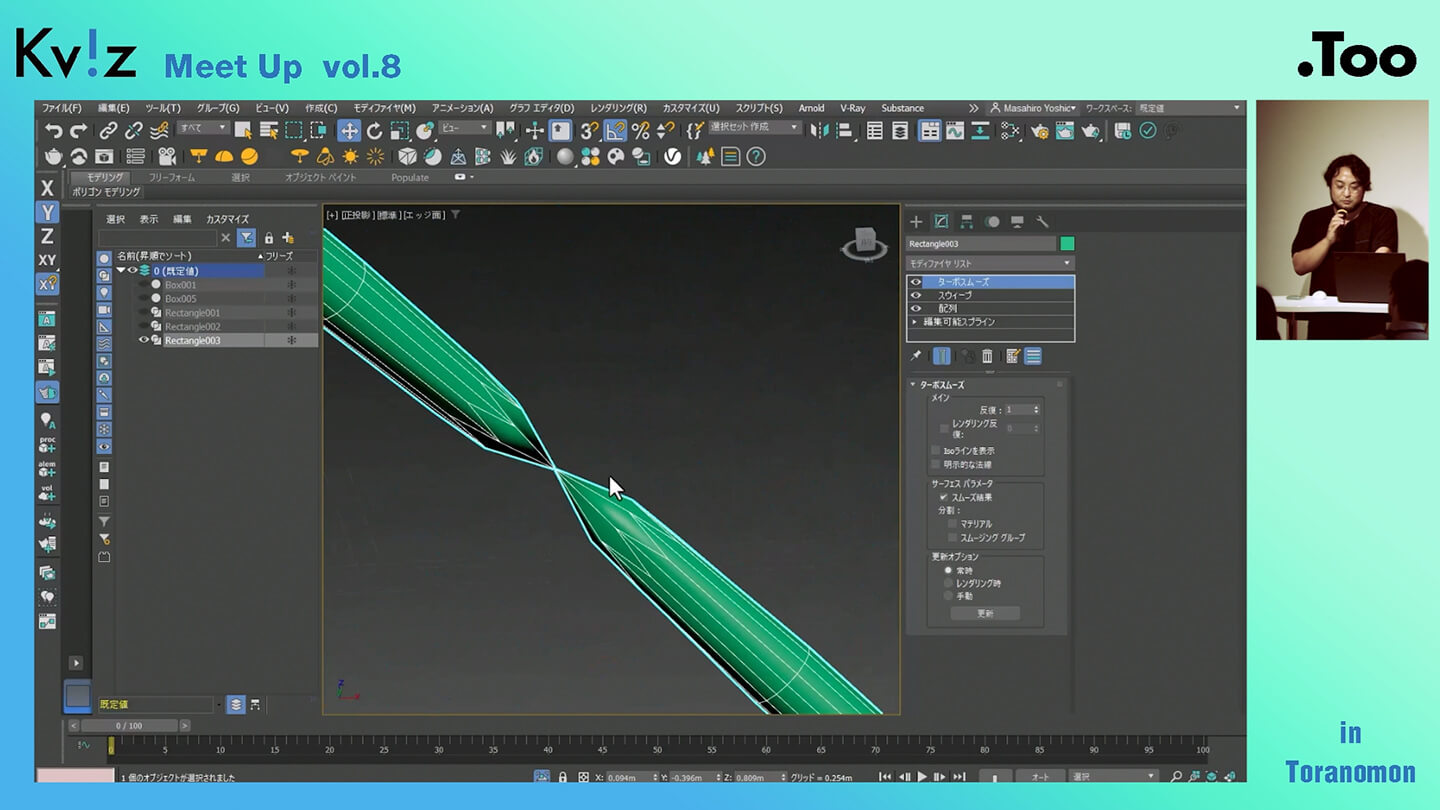

ここからは、実際の作業を見ながら紹介します。たとえば、金網のような形状を作成する場合を考えてみましょう。まず、こちらが元になるスプラインです。

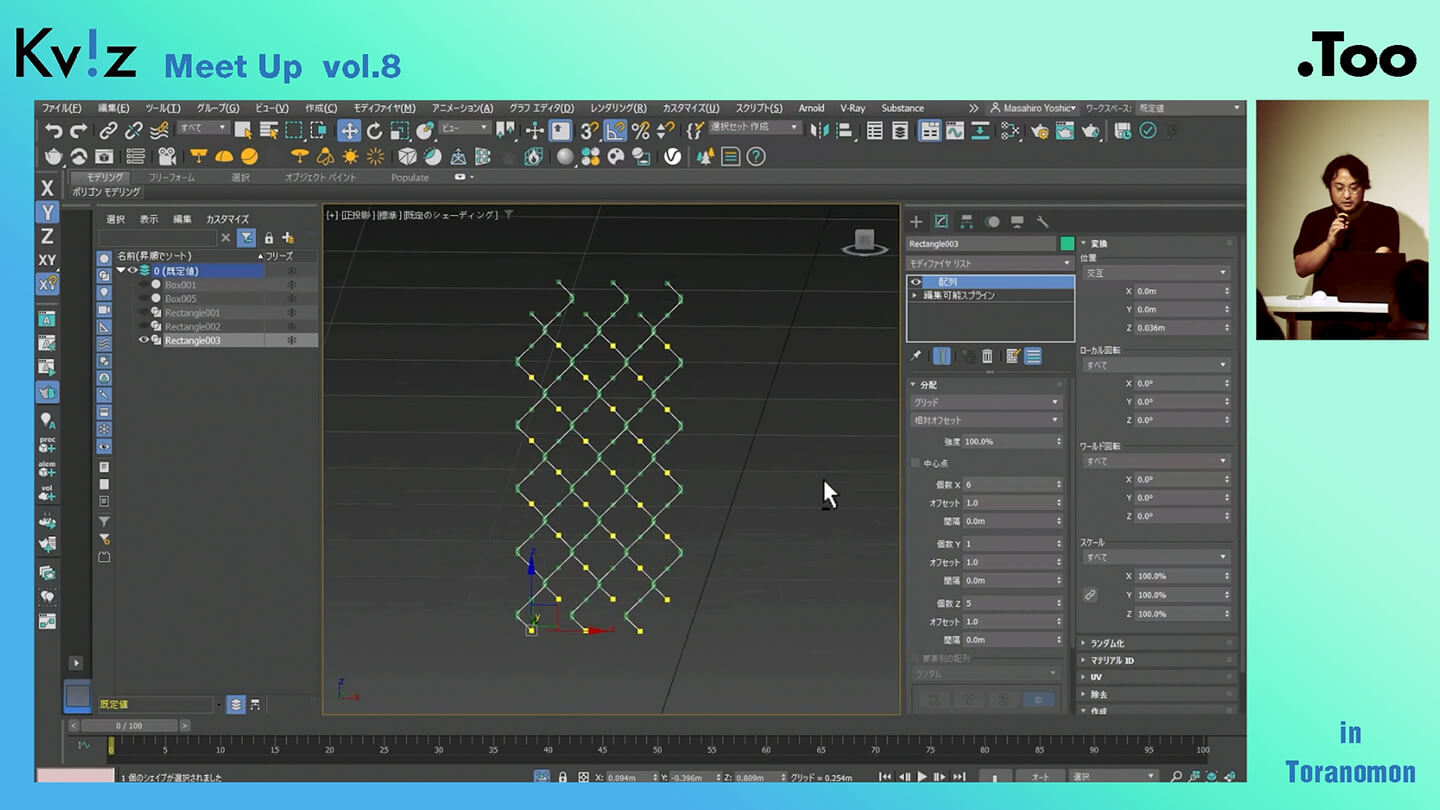

ここに対して、「配列モディファイヤ」を使って複製していきます。高さ方向と横方向にそれぞれ配列を行い、交互に位置を少しずつずらすことで、金網のような構造を作り出していきます。

高さ方向に交互に位置をずらすことで、スプライン上では金網のような見た目ができあがります。この状態に、たとえば「スウィープ」モディファイヤをかけて太さを調整することで、ワイヤ状の構造を表現できます。

ただし、よく見てみると、配列したスプライン同士は結合されていないため、「ターボスムーズ」などをかけた際に、つながっていない箇所がはっきりとわかるようになります。

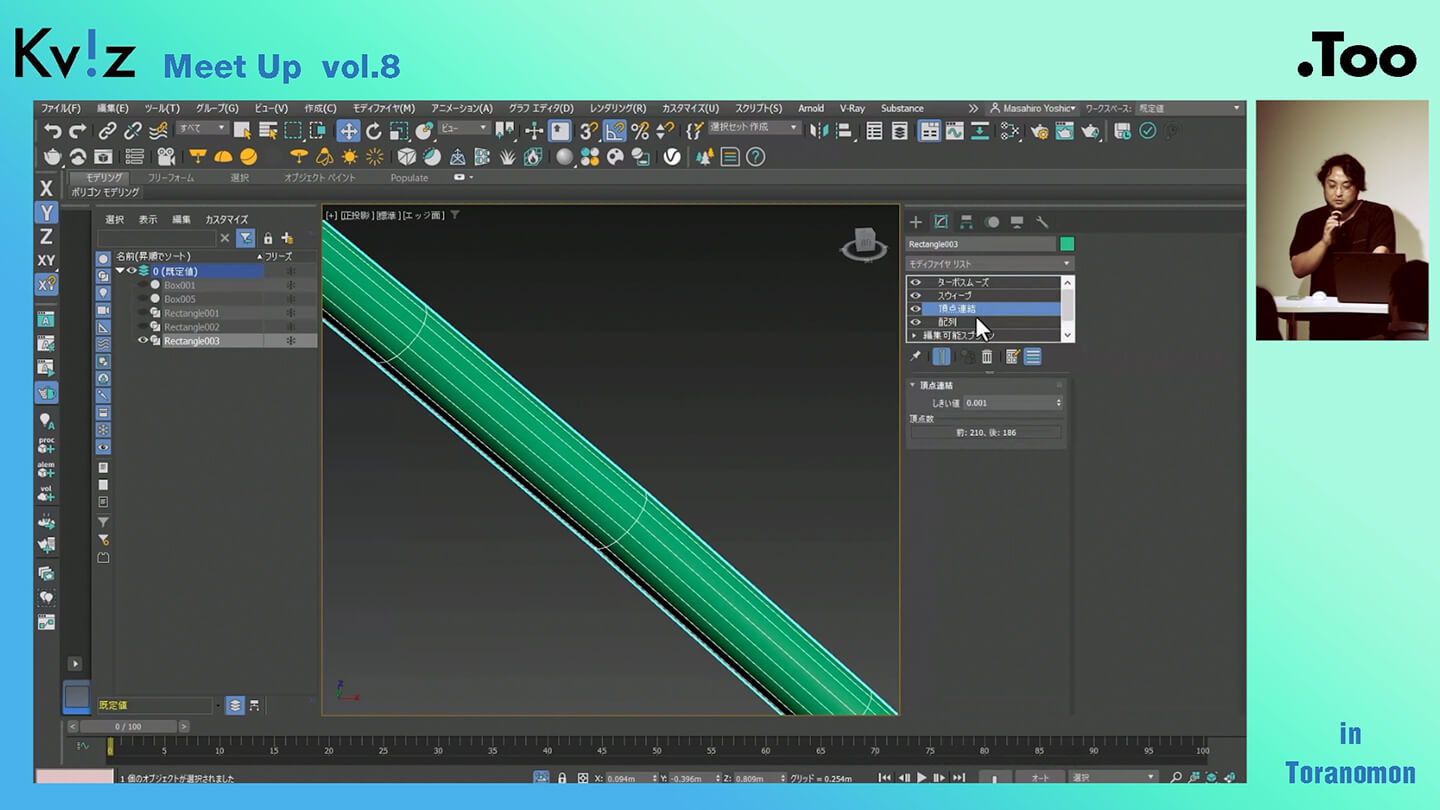

ここで、配列したスプライン同士の間に「頂点連結」モディファイヤを適用してみます。

今回のアップデートで頂点連結がスプラインにも対応したため、このようにスムーズにつなげることができるようになりました。

これまでは、皆さん編集可能スプラインで手動で処理されていたと思いますが、モディファイヤとしてスプラインに対応したことで、作業効率が大きく向上しています。たとえば、処理の切り替えがスピーディーになったり、しきい値を後から調整できるようになったりと、細かなアップデートではありますが、現場での操作性がしっかり改善されています。

地味ながらも実用性の高いモディファイヤの強化についての紹介でした。

リトポロジ機能の改善

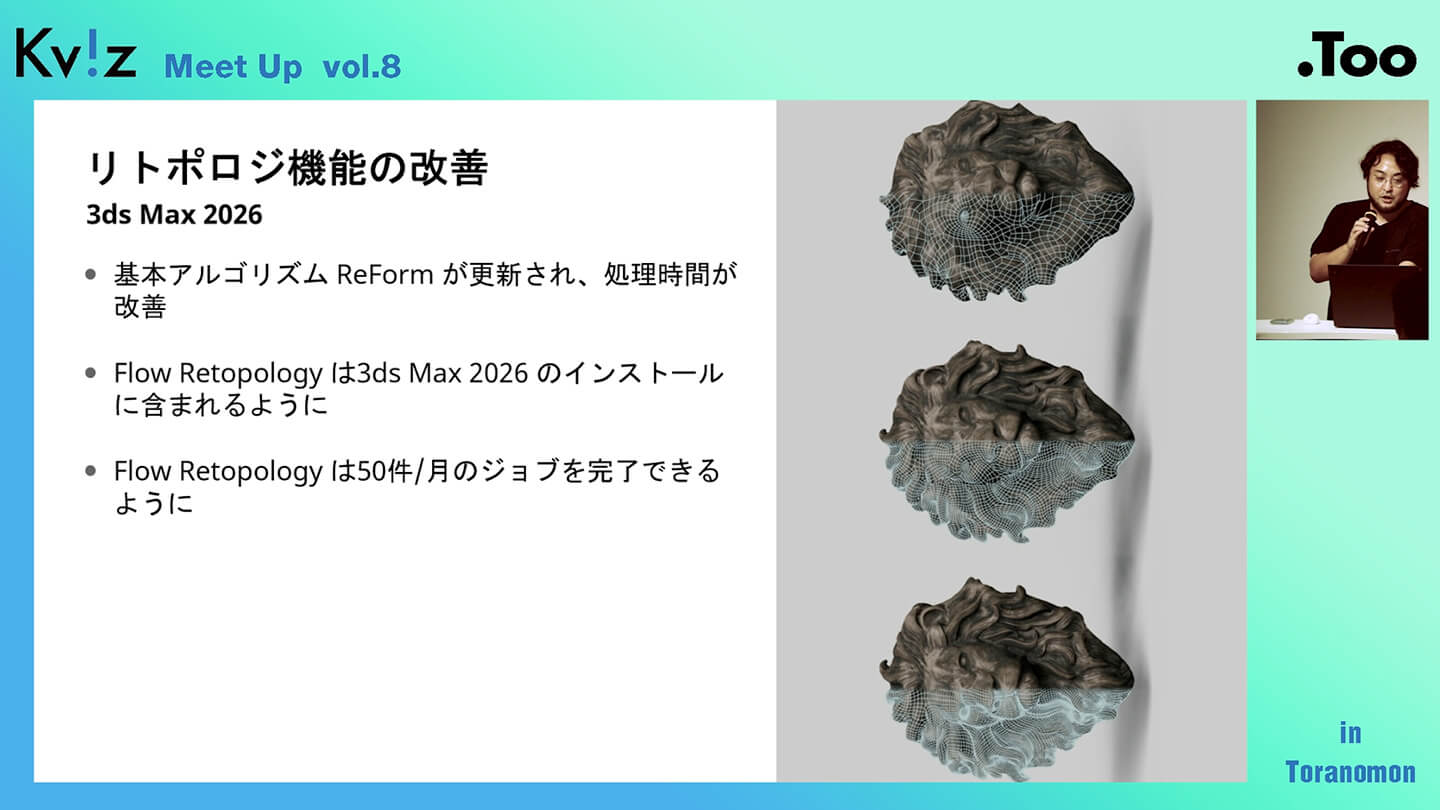

続いて紹介するのは、リトポロジ機能の改善です。こちらも「3ds Max 2026」でのアップデート内容になります。まず、処理時間の短縮が図られた点が大きな改善ポイントです。これにより、よりスムーズにリトポロジ作業が行えるようになりました。

そしてもう一つ注目すべきなのが、「Flow Retopology」機能の統合です。これはモディファイヤではありませんが、リトポロジ機能の延長線上にあるもので、今回から3ds Max本体に標準で含まれるようになりました。以前は別途インストールが必要でしたが、現在は3ds Maxをインストールすれば最初から利用できます。使用回数の制限はありますが、月に50件まで作業が可能です。

では、この「Flow Retopology」とはどういう機能なのか。リトポロジ自体は、たとえばゲームエンジンにデータを持ち込む際や、シーン内に大量のハイポリゴンオブジェクトを配置しなければならない場面などで活用されるケースが多いと思います。

そうした場面で、効率的なポリゴンの再構築を行うためのツールがFlow Retopologyです。

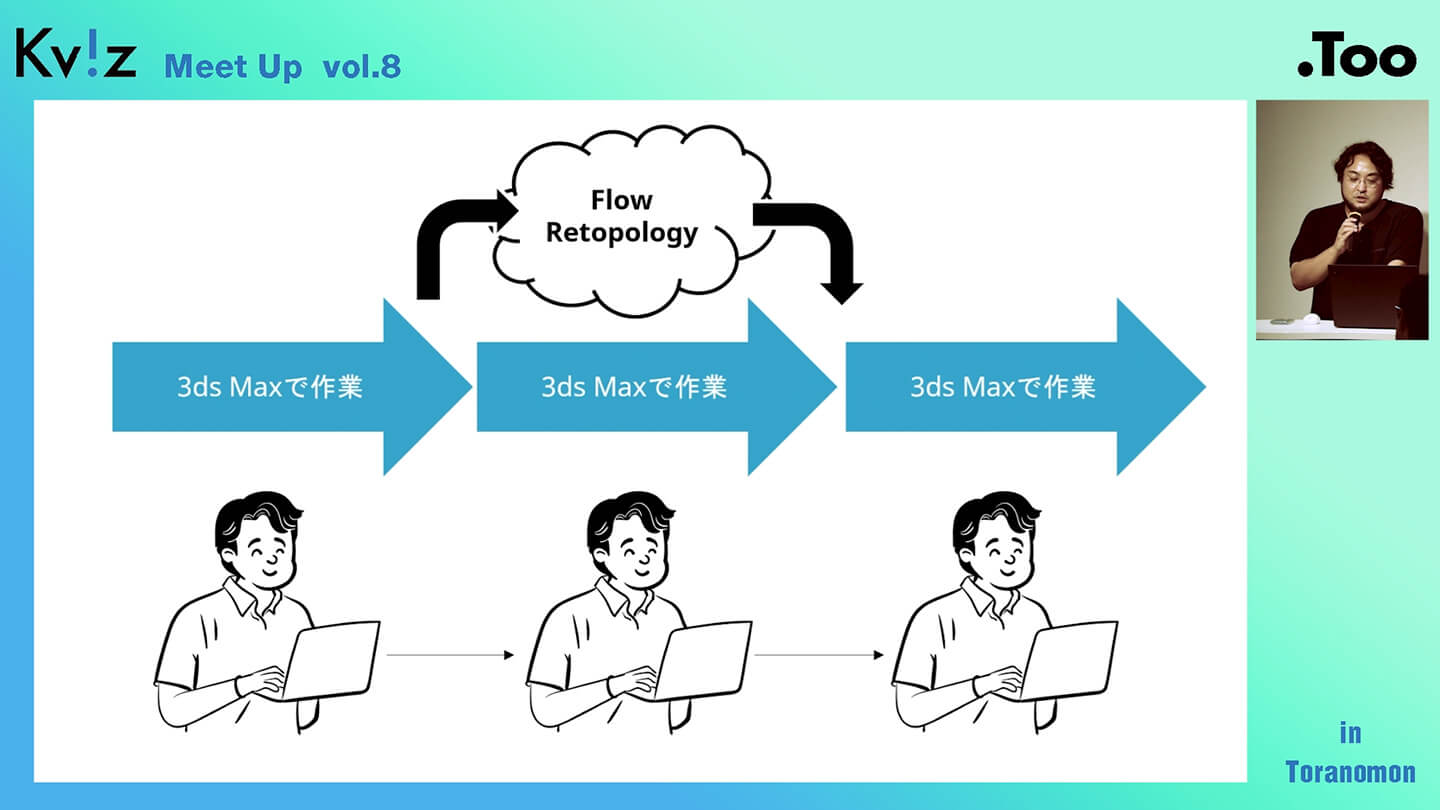

では、Flow Retopologyとはどういう機能なのか。従来のリトポロジ機能をモディファイヤとして使う場合、リトポロジの計算中は当然ながら処理が走っているため、その間は作業の手が止まってしまいます。

それに対してFlow Retopologyは、このリトポロジ処理をクラウドに投げて行える機能です。つまり、計算中であっても3ds Max上では他の作業を続けながら、処理の完了を待つことができます。

ここで実際の手順を見ていきましょう。

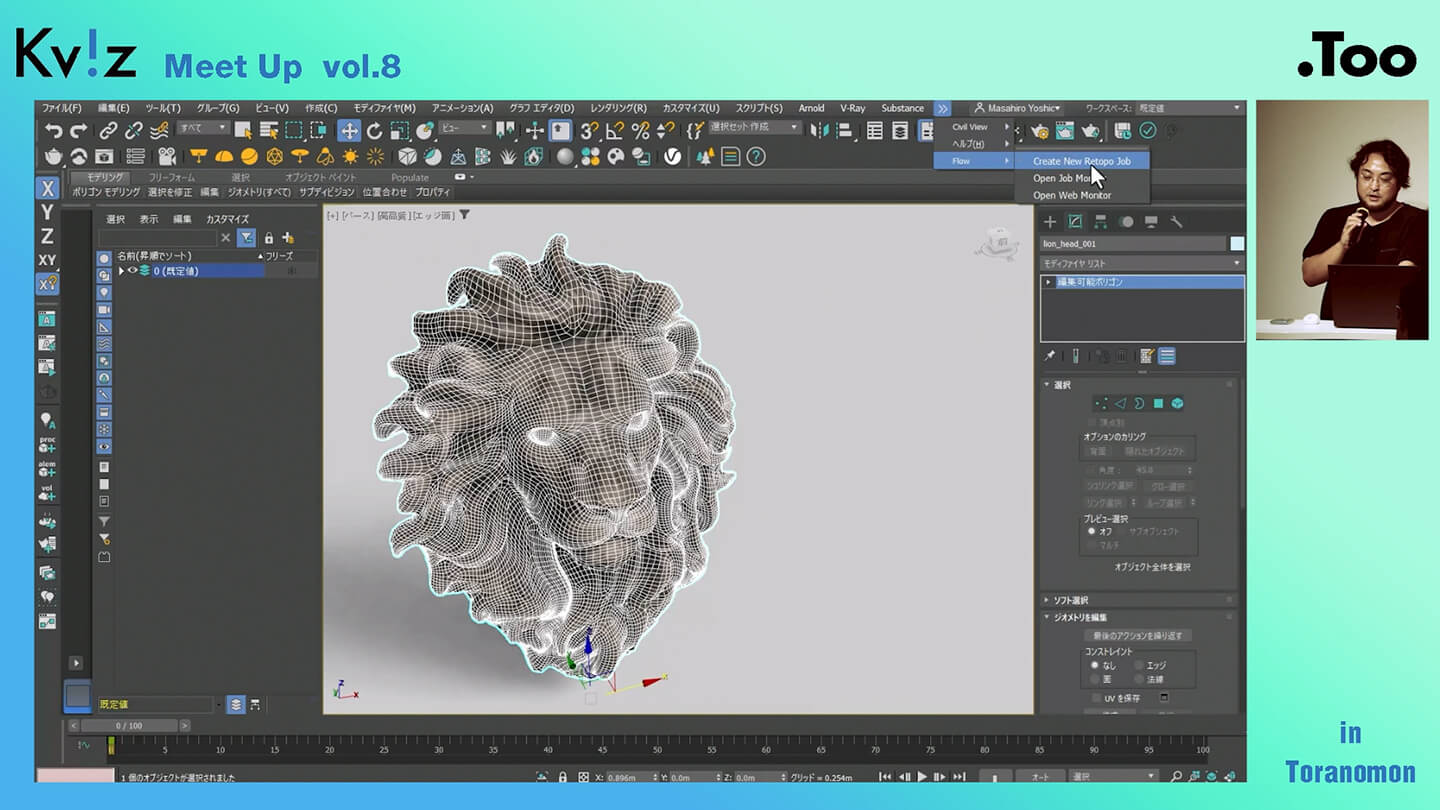

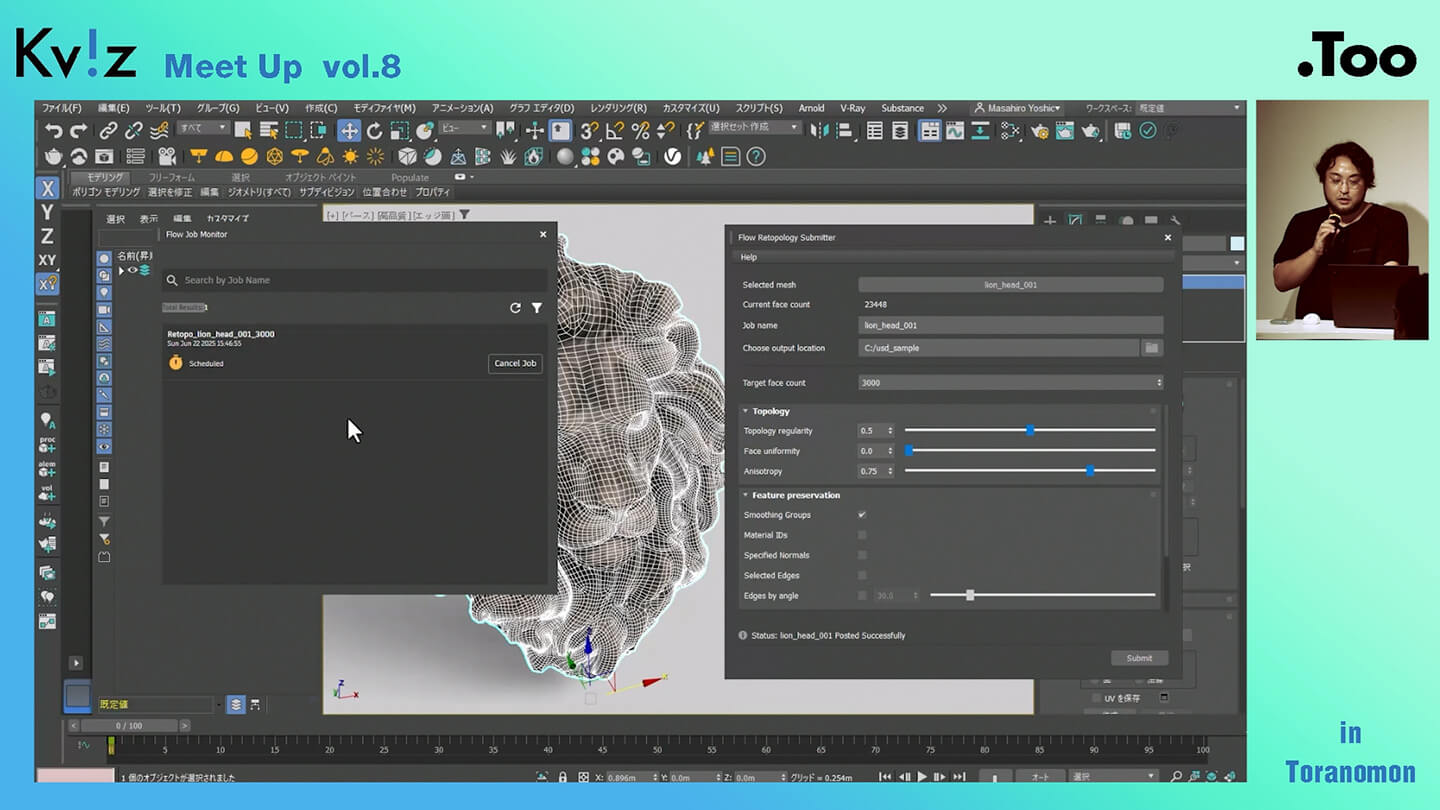

まず、メニューバーの「Flow」から「Create New Retopo Job」を選択して、「Flow Retopology」を起動します。はじめに対象となるオブジェクトを選び、ジョブの名前を決めたり、書き出し先となるロケーションを設定したりします。

なお、Flow RetopologyではUSDベースで作業が行われるため、書き出し先のパスに2バイト文字(日本語など)が含まれないように注意が必要です。ジョブの作成時には、オプションの設定や、書き出し後のポリゴン数なども指定できます。設定が完了したら「Submit」を実行することで、ジョブがクラウド上に送信されます。

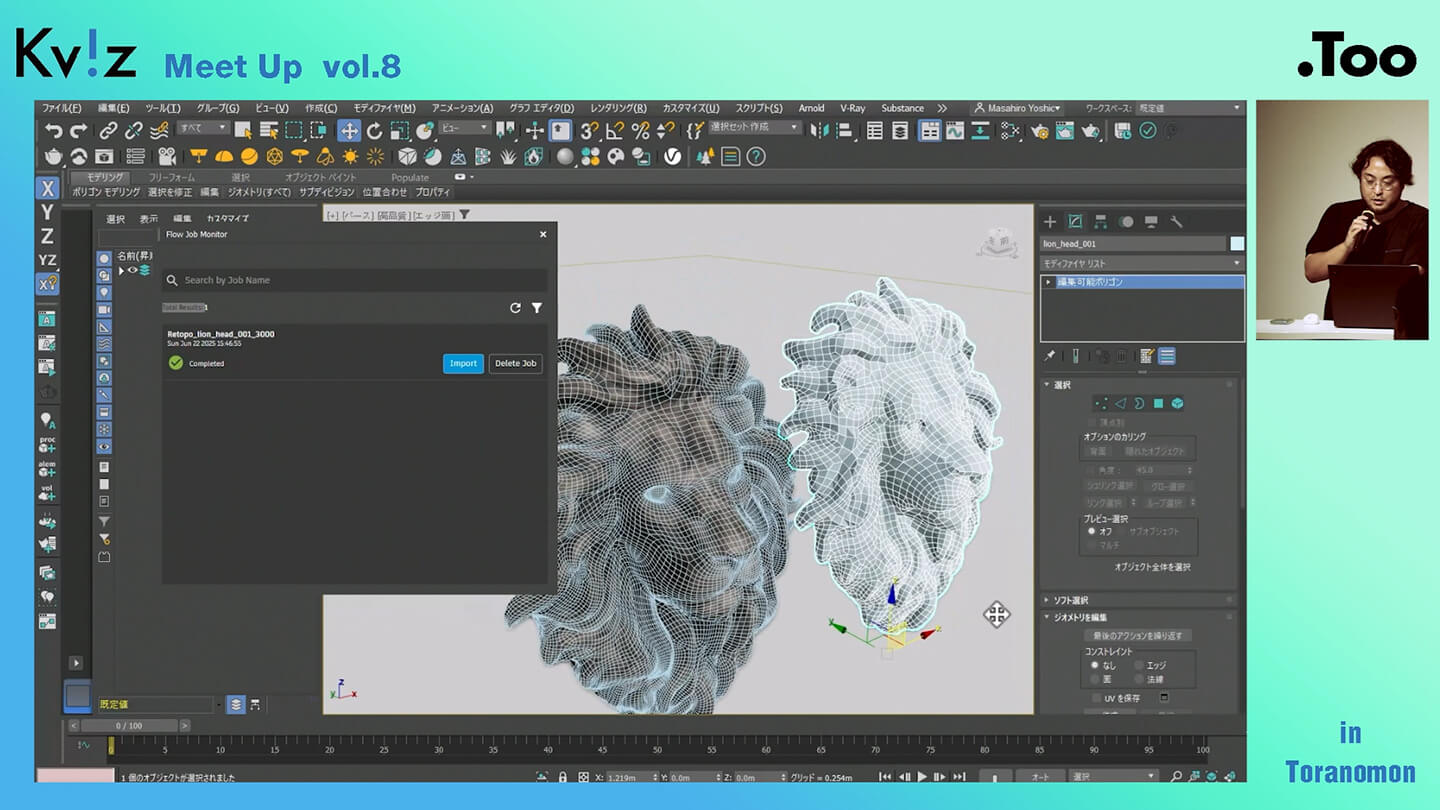

クラウドに送られたジョブの状況は、「ジョブモニター」を開くことで確認できます。このように処理はクラウド側で進んでいるため、処理中であっても3ds Max上では通常どおり作業を続けられること、これがFlow Retopologyの大きな特長です。

リトポロジの処理が完了したら、「インポート」ボタンを押すことで、リトポロジ後のデータを読み込むことができます。まだFlow Retopologyを使ったことがない方は、ぜひ一度試してみてください。

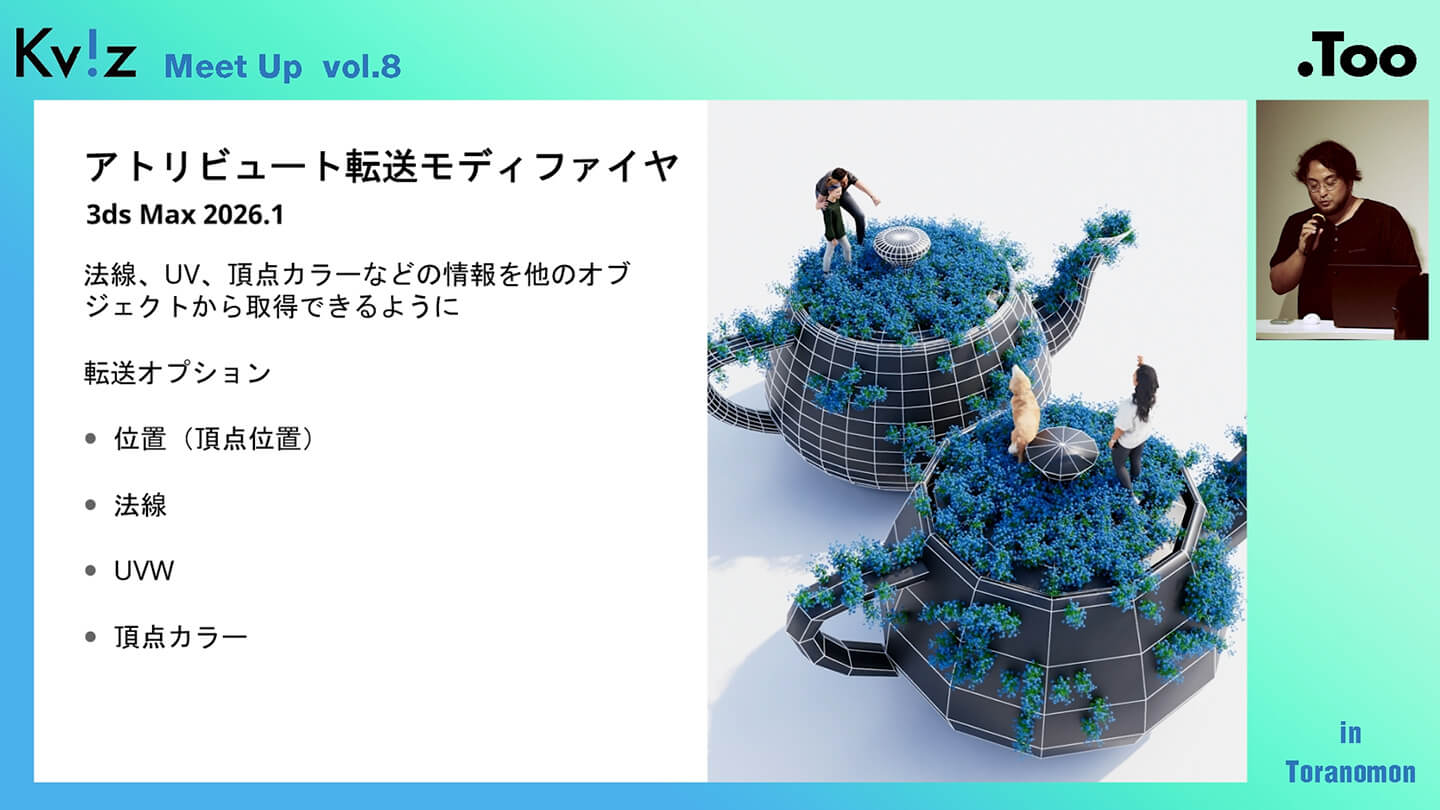

アトリビュート転送モディファイヤ

ここからは、3ds Max 2026.1のアップデートについても触れていきます。

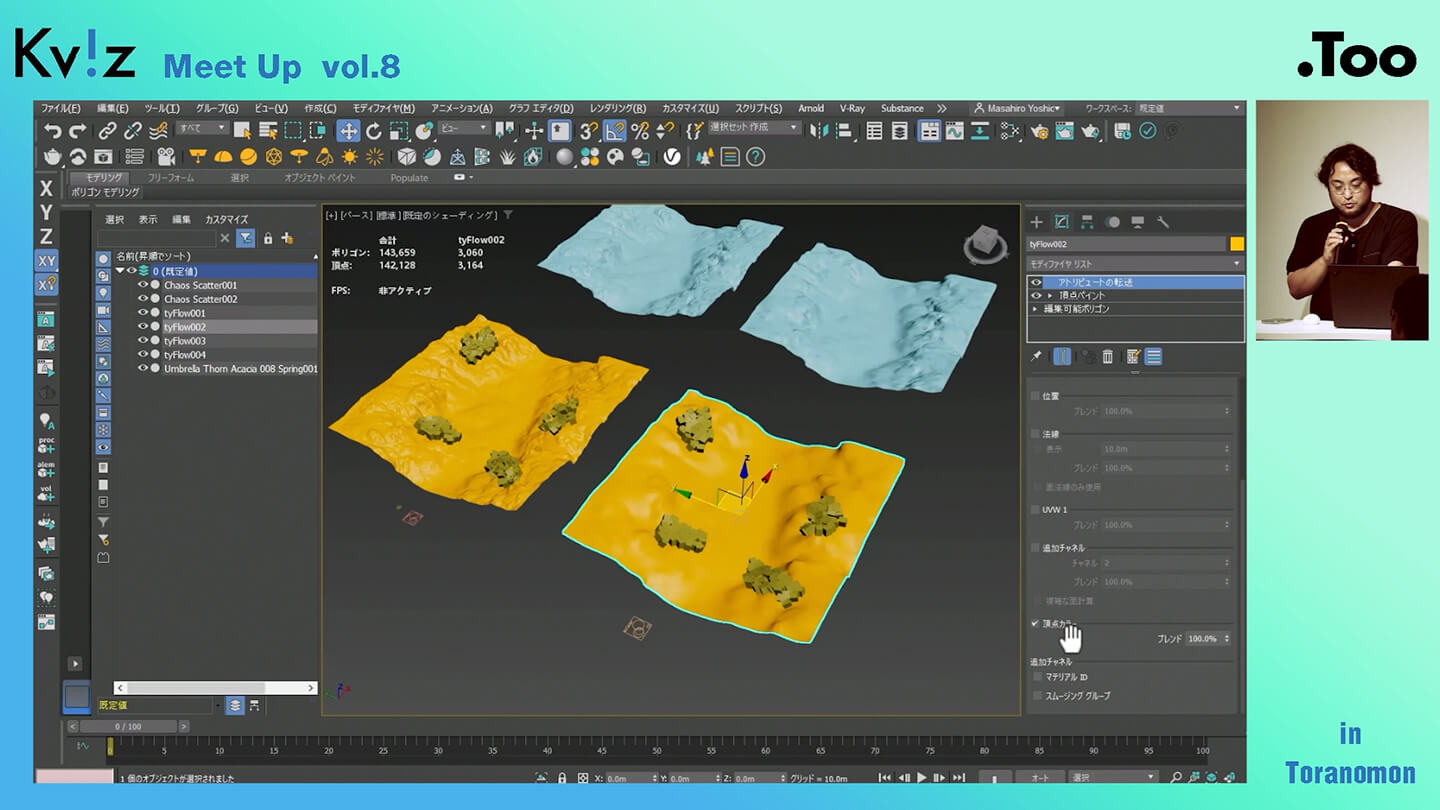

今回新たに追加された機能の一つが、「アトリビュート転送モディファイヤ」です。これは、他のオブジェクトから法線やUVW、頂点カラーといった情報を転送できるというものです。使いどころとしては、たとえばリトポロジ後のデータに対して、ハイポリ側の情報を持ってくるといったケースなどが挙げられます。

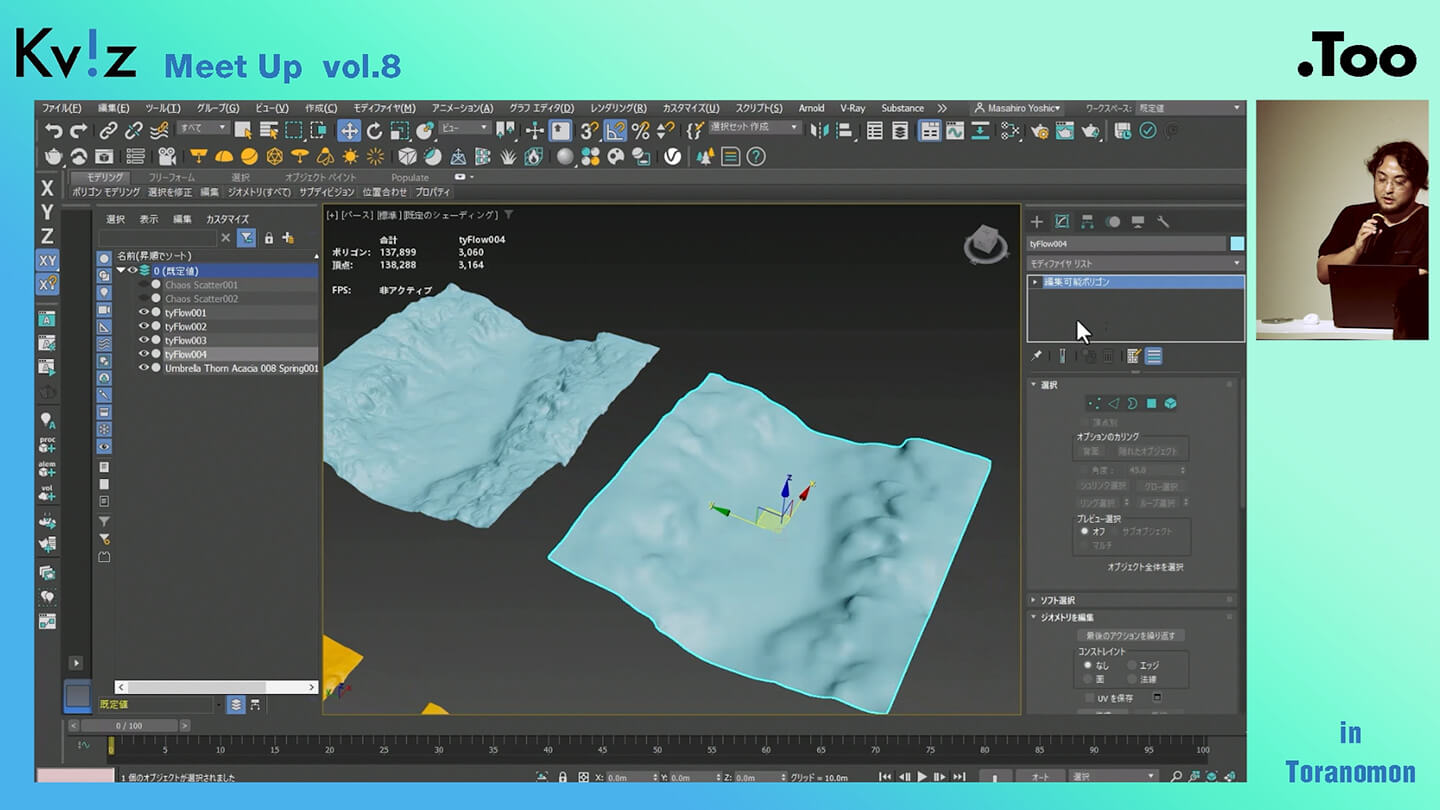

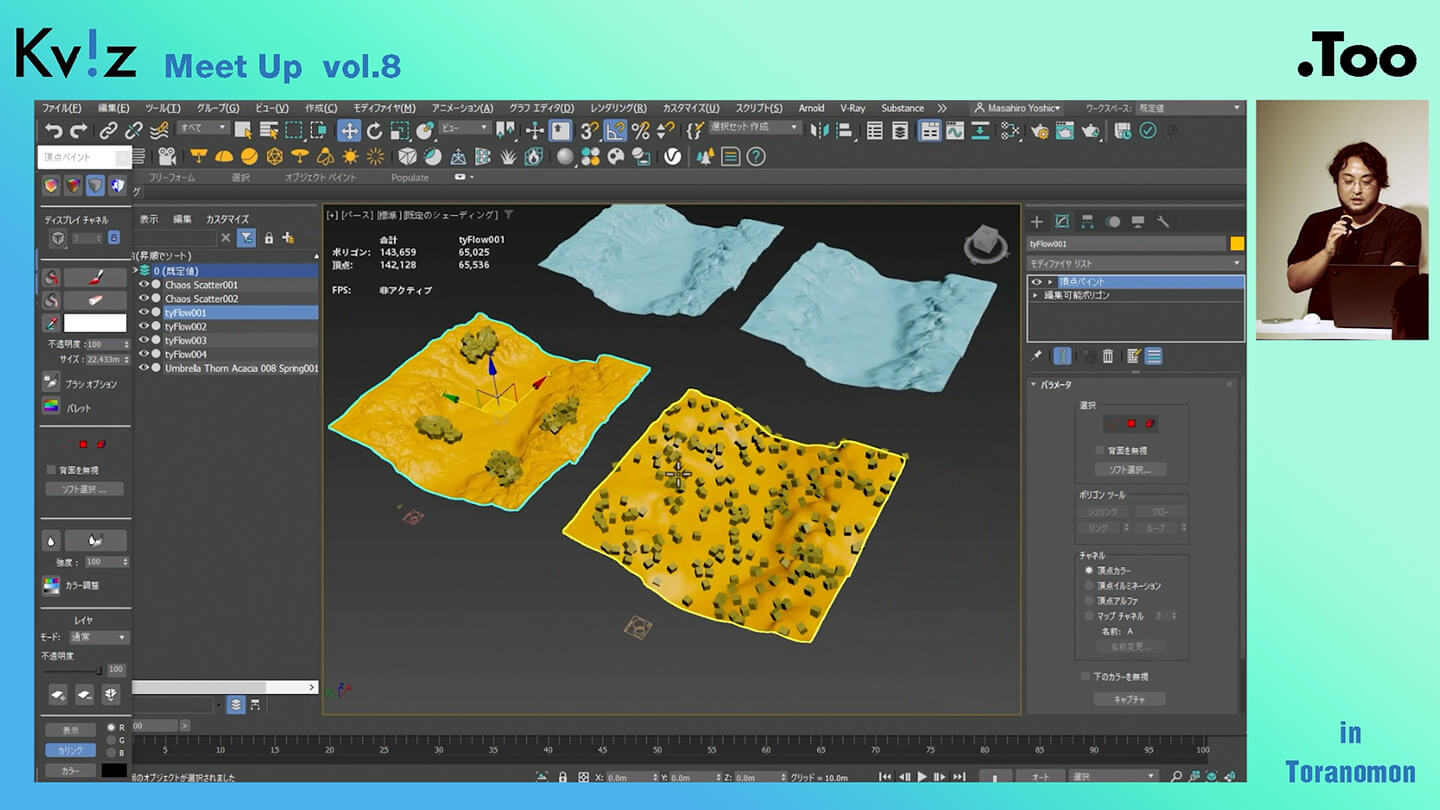

こちらの例をご覧ください。左側が比較的ディテールが細かい地形のオブジェクトです。このままだとデータが重くなってしまうため、右側のようにリトポロジして軽量化を図ったものを用意しています。

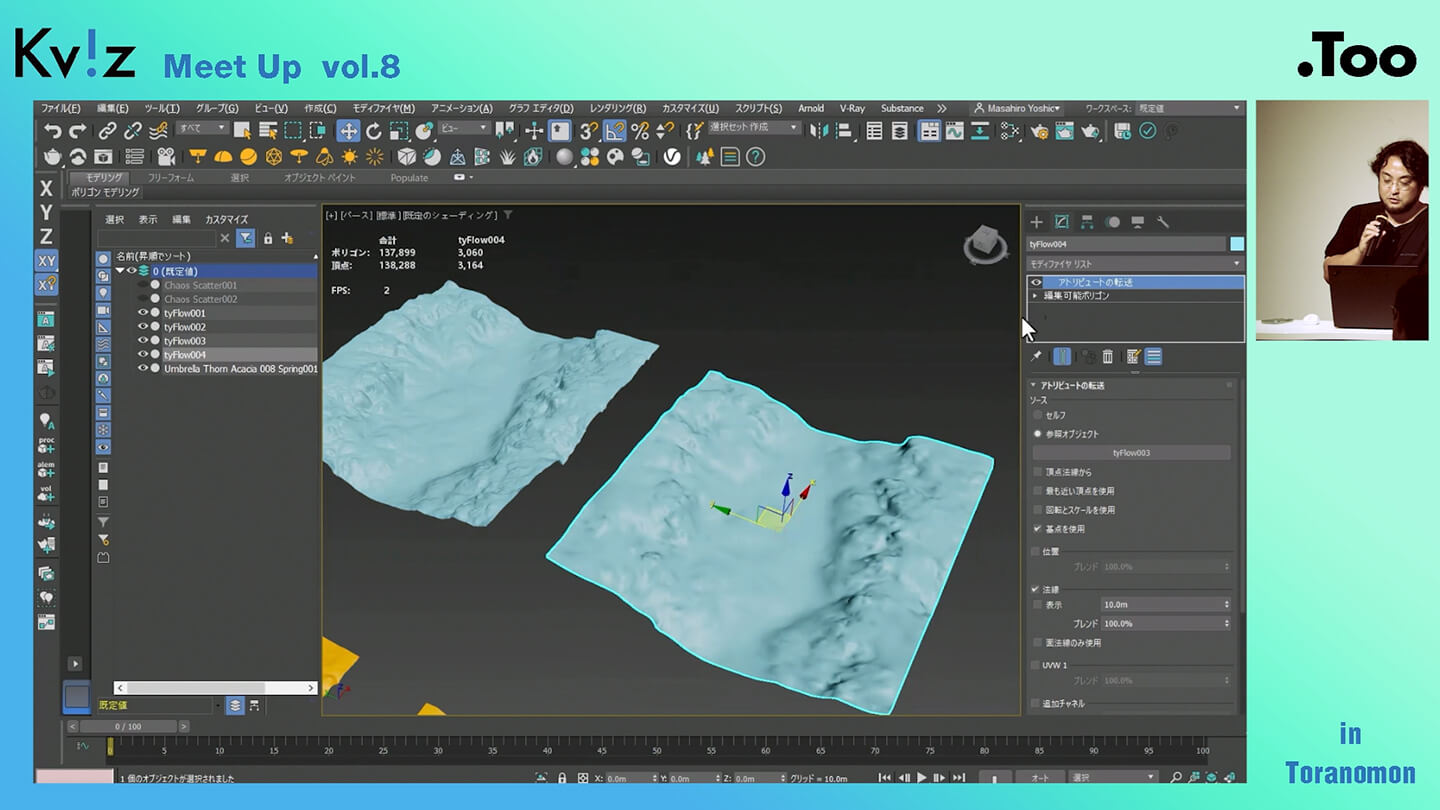

右側のオブジェクトは、ポリゴン数を削減している分、見た目がやや簡易的になってしまっているのがわかるかと思います。そこで、「アトリビュート転送モディファイヤ」を使って、ハイポリ側のオブジェクトを参照し、法線情報を転送してみます。

これによって、法線のディテールだけを低ポリモデルに追加することができ、見た目のクオリティを保ちながら軽量なデータとして扱うことが可能になります。

これまで3ds Maxでは、こういった処理はノーマルマップをベイクして対応するのが一般的でしたが、このモディファイヤを使えば、それを直接置き換えることができます。

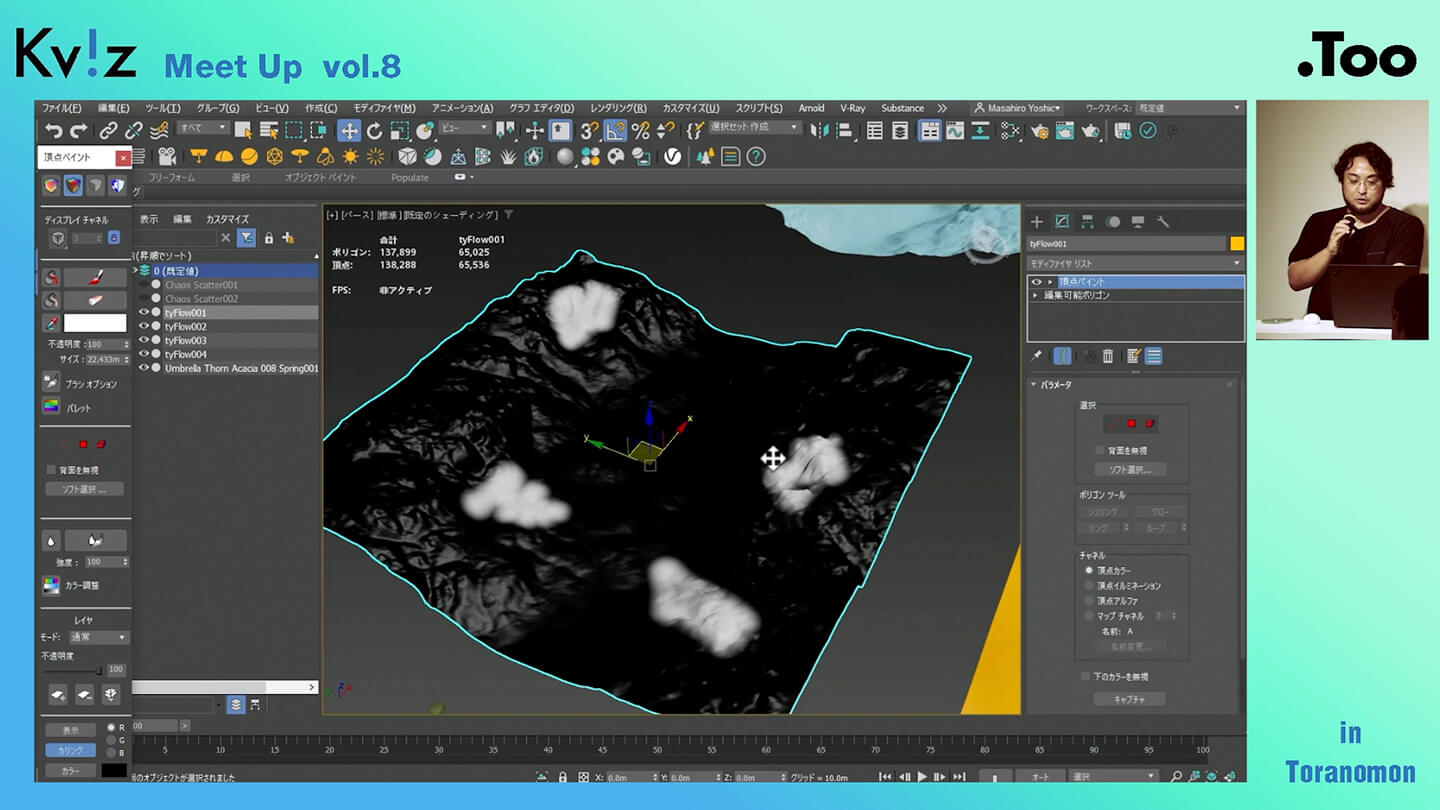

この「アトリビュート転送モディファイヤ」では、頂点カラーの情報も転送することができます。たとえば、こちらの左側のオブジェクトでは、頂点カラーを使って白黒の塗り分けを行っています。

たとえば、Chaos Scatterを使って森を作成する場合、白く塗った部分にだけ木を生やすように設定することができます。この例では、左側のオブジェクトに対して頂点カラーで白黒の塗り分けを行い、「白い部分にだけ木を配置する」という形にしています。

これと同じ情報を、別のオブジェクトにも展開したい場合に活躍するのが、アトリビュート転送モディファイヤです。

転送先のオブジェクトにこのモディファイヤを追加し、元となるオブジェクトを参照することで、頂点カラーの情報をそのままコピーすることができます。このようにして、別のオブジェクトにも同じような分布ルールを適用することが可能になります。

法線と同様に、リトポロジされた軽量なモデルに対して、元のハイポリメッシュの情報(法線や頂点カラーなど)を引き継ぎたい場合にも有効です。

プッシュモディファイヤ

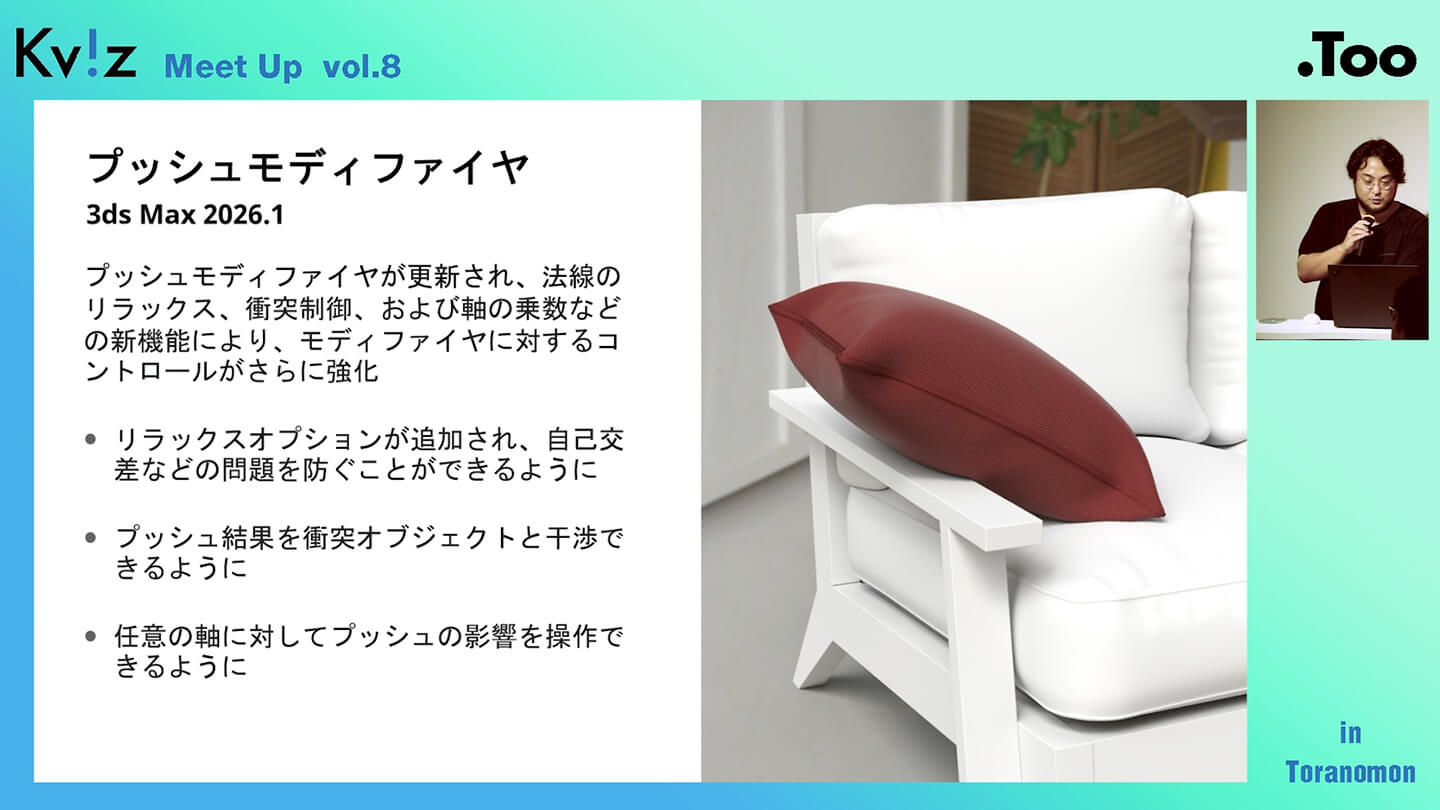

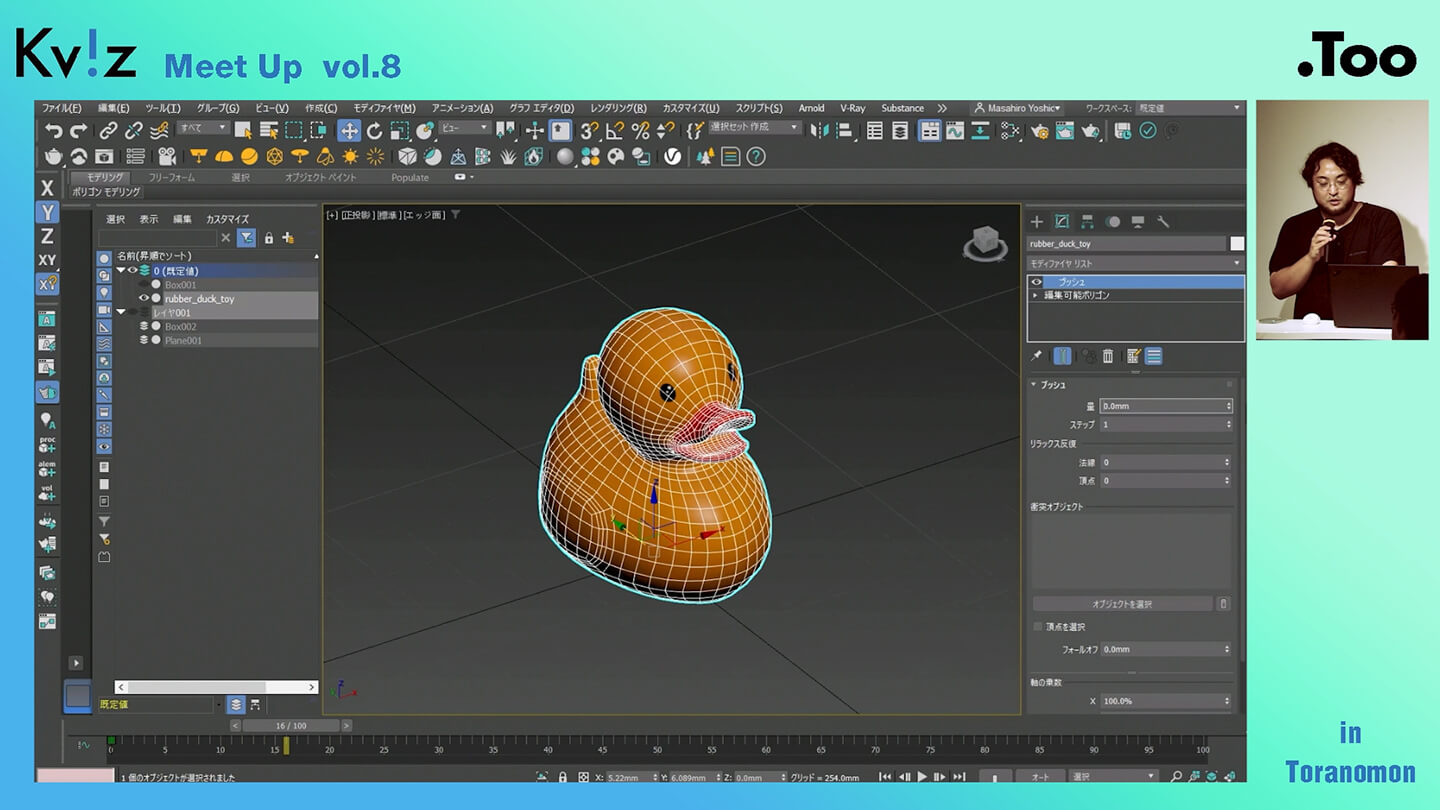

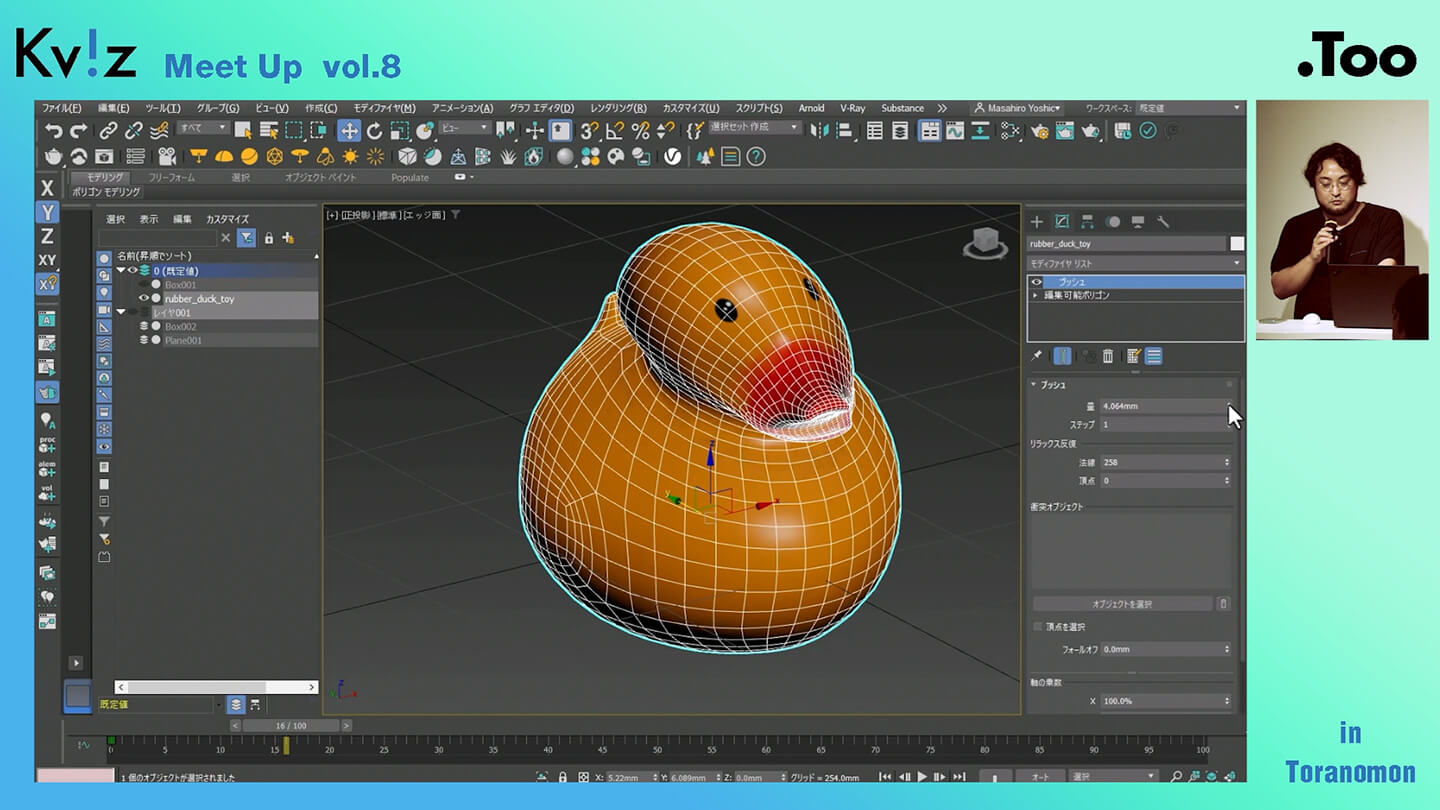

続いて、「プッシュモディファイヤ」について紹介します。今回のアップデートでは、プッシュモディファイヤにリラックスオプションが追加され、さらに衝突オブジェクトの検知にも対応しました。

プッシュモディファイヤは、単にオブジェクトを大きくするというよりも、面の法線方向に対して拡大・縮小を行う処理になります。そのため、オブジェクトの形状に沿って押し出すような変形が可能です。

ただし、拡大・縮小によってポリゴンが重なってしまうこともありますが、今回のアップデートでリラックス機能がモディファイヤ内に組み込まれたため、こうした重なりも滑らかに調整できるようになりました。

これまでは別途モディファイヤを重ねて対応していたような処理も、今回のリラックス機能の追加によって、一つのモディファイヤ内で完結できるようになっています。

さらにもう一つの改善点として、衝突オブジェクトの検知に対応したことが挙げられます。たとえば、右側に配置したボックスと干渉するように設定した場合、プッシュ処理を行うと、そのボックスとぶつかる位置で形状が押し戻されるような動きになります。

もちろん、プッシュモディファイヤは単純なモデリングにも使えますが、個人的に嬉しいと感じた使い方があります。

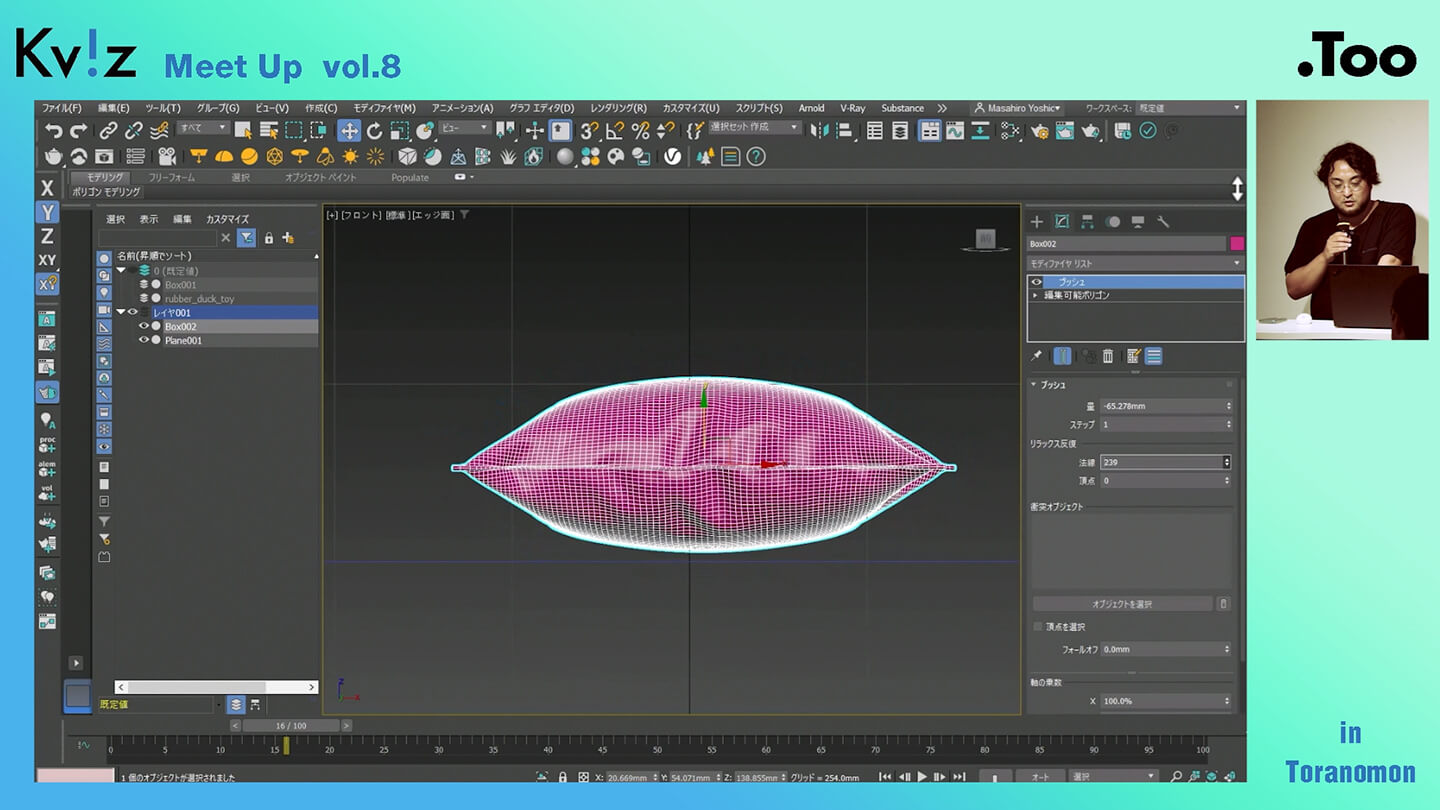

たとえば、クッションのような柔らかいオブジェクトに対してこの機能を使いたいなと、以前から思っていました。クッションって、ソファの上に置いたり、床に置いたりといろいろな配置がありますが、柔らかいものなので、置いた場所の影響を受けて少し潰れたり変形したりしますよね。

ただ、普通にそのまま配置してしまうと、硬い質感のままになってしまって、少し不自然に見えることがあります。

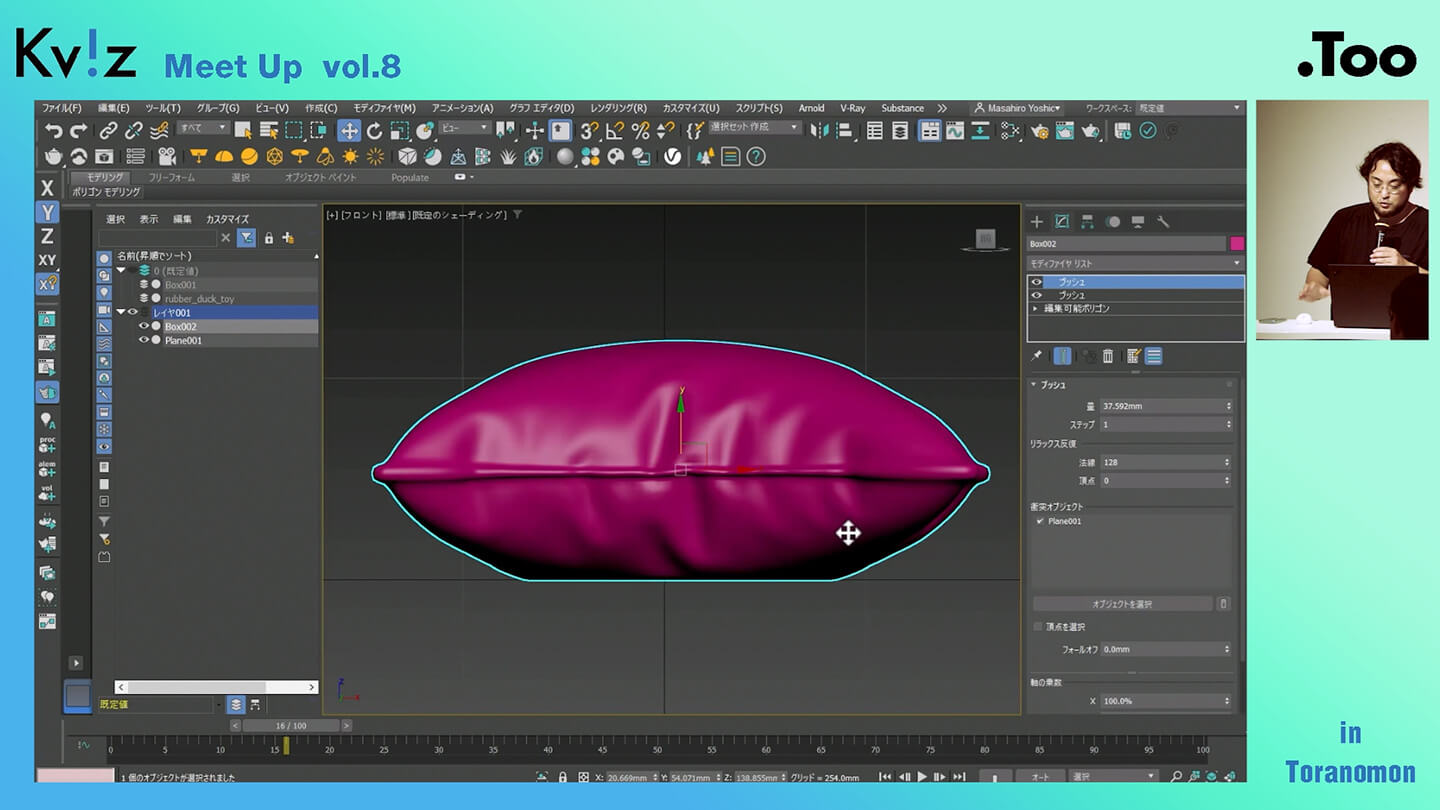

そういったときに、このプッシュモディファイヤが活躍します。クッションにモディファイヤを適用して、一度マイナス方向に押し込み、そこにリラックスを加えることで、より自然で柔らかさのある形状に仕上げることができます。

さらに、ここにもう一つプッシュモディファイヤを追加していきます。最初から押し出してしまうと、オブジェクトが元のサイズよりも大きくなってしまうため、最初の段階ではあえてマイナス方向に引いておきます。

その後、別のプッシュモディファイヤで衝突オブジェクト(この場合は床)を指定してプッシュ処理を行うと、床と接触したところで変形が止まるようになります。この状態で法線も付加できるため、柔らかい物体が自然に床と馴染んだ見た目に仕上げられます。

この処理はすべてモディファイヤで管理されているため、たとえばクッションの位置が変わったり、接地面が移動した場合でも、設定した変形がそのまま自動で追従してくれます。

先ほども紹介したクッションの画像ですが、左から順に以下のような状態になっています。

左:ソファと干渉しないようにクッションを配置したもの

中央:クッションがやや食い込むように置かれているもの

右:プッシュモディファイヤを使って、衝突オブジェクトとしてソファを指定したもの

これまで、こういった質感をうまく表現しようとすると、「布地モディファイヤ」や「シミュレーション機能」を使ったり、そもそも重なりが見えないような配置に工夫したりと、ちょっとした“ごまかし”が必要でした。正直なところ、そういう調整は避けたいなと個人的には思っていました。

その点、右側の画像をご覧いただくとわかりやすいのですが、影の出方や接地感に自然さがあり、まさに“クッションを置いている感じ”がしっかり出ています。この「置いてる感」を気軽に再現できるというのが、自分としては非常にうれしいポイントで、今回のアップデートの中でも特に気に入っている機能です。

オープンソース対応

既定のマテリアルがOpenPBRに

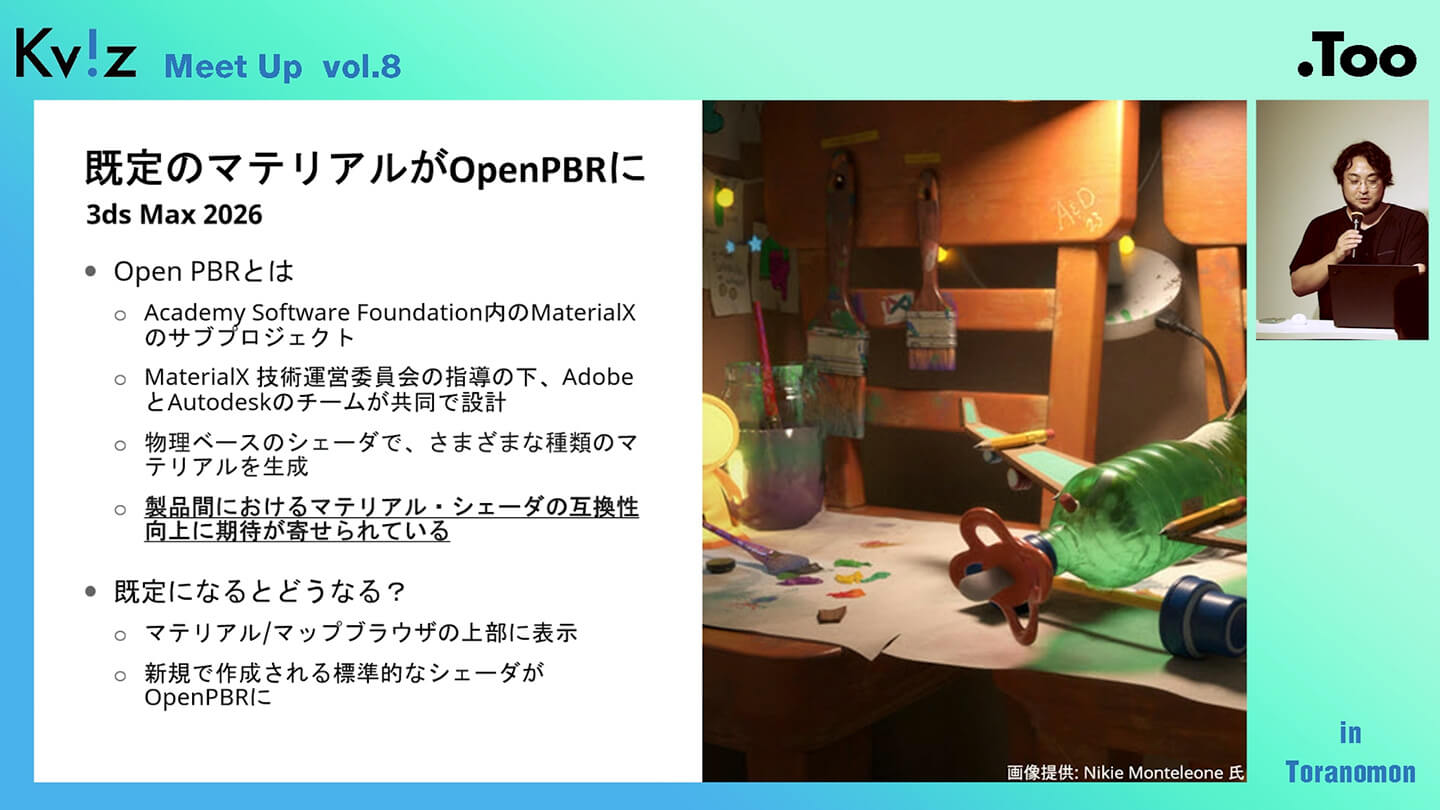

ここからは、オープンソース対応についてご紹介します。3ds Max 2026では、既定のマテリアルが「OpenPBR」に変更されました。

OpenPBRとは、MaterialXのサブプロジェクトの一つです。名前を聞いてもピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんが、これはAdobeとオートデスクが共同で設計しているマテリアル仕様になります。

位置づけとしては、「フィジカルマテリアル」や「V-Rayマテリアル」と同様の、物理ベースのマテリアルです。ベースカラーやディフューズ、リフレクション、トランスミッションなど、基本的なパラメータをすべて備えており、PBR(Physically Based Rendering)に対応したシェーダとして機能します。

このあとお話しするUSD(Universal Scene Description)にも関連しますが、最近のCG業界では、異なるツールやチーム間でデータをやり取りする機会が増えています。そうした中で、「どうすれば情報を損なわずに、やり取りをスムーズに行えるか?」という課題に対応するために、新しいファイル形式やシェーダモデルの開発が活発化している印象を個人的にも感じています。

OpenPBRも、まさにその流れの一つです。将来的には主にUSDと連携して使われることが想定されており、異なるツール間でマテリアル情報を移動させても、設定項目やUI、レンダリング時の見た目が変わらないことを目指して設計されています。

「既定マテリアルがOpenPBRに変わった」と聞くと、「フィジカルマテリアルやV-Rayマテリアルが使えなくなるの?」と思われるかもしれませんが、これまで通りそれらのマテリアルは問題なく使用できます。

つまり、皆さんが現在使っているワークフローを変える必要はありません。ただ、「OpenPBR」という新しい仕組みが登場したということだけ、ぜひ覚えておいてもらえると嬉しいです。

次に、こちらの比較画像をご覧ください。左側はArnoldでレンダリングしたもの、右側はSubstance(Adobe系のレンダラ)で処理したものです。OpenPBRでは、このように異なるツール間でも見た目がなるべく変わらないように、マテリアルの情報を一貫して扱えるように設計されています。

USDの更新

次に、USD(Universal Scene Description)についてご紹介します。

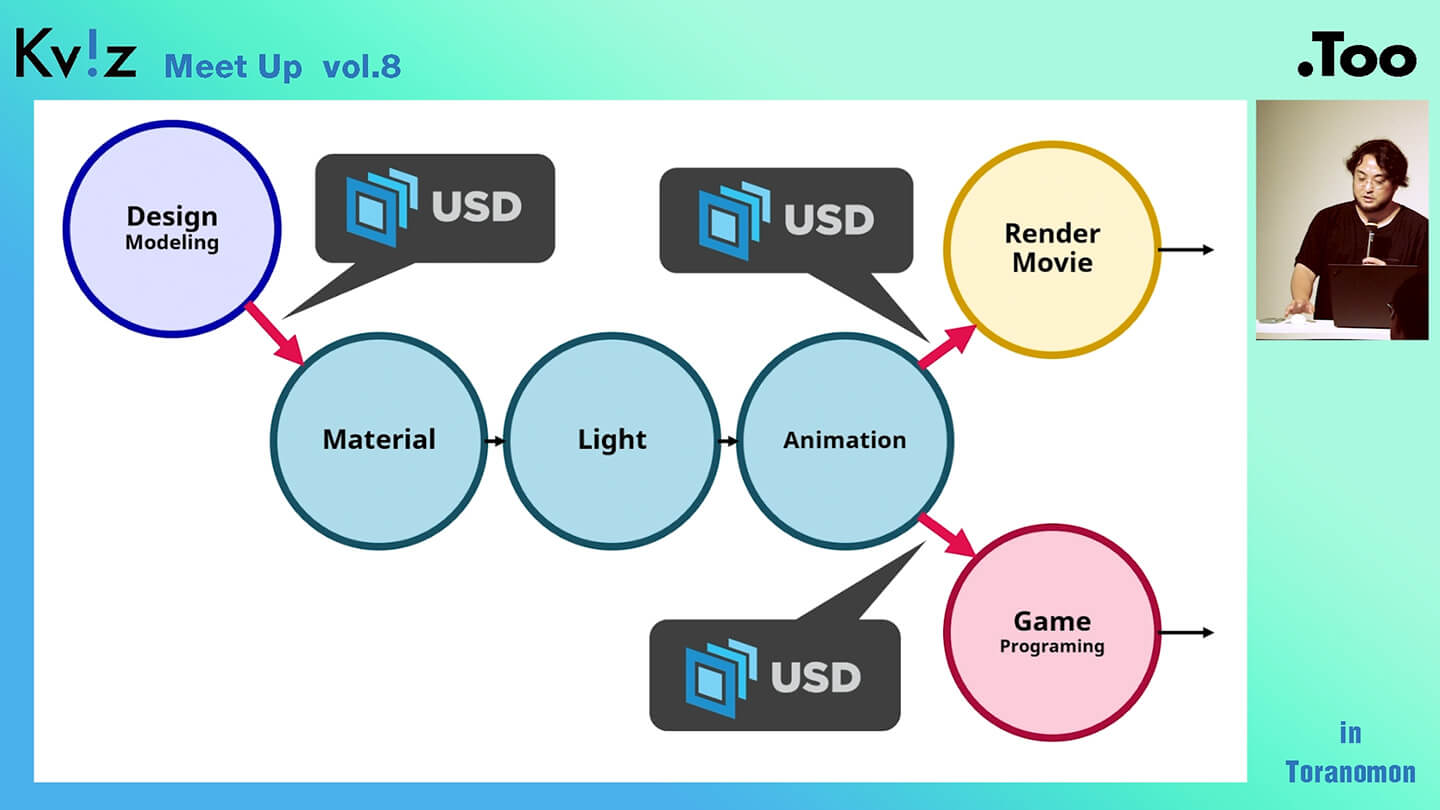

USDの主な目的は、異なるツール間でデータをやり取りする際に、アニメーション、形状、マテリアルなどの情報をなるべく変化させずに扱えるようにすることです。もちろん、他にもさまざまな目的がありますが、そうしたデータの互換性向上を背景に、現在も積極的に開発が進められています。

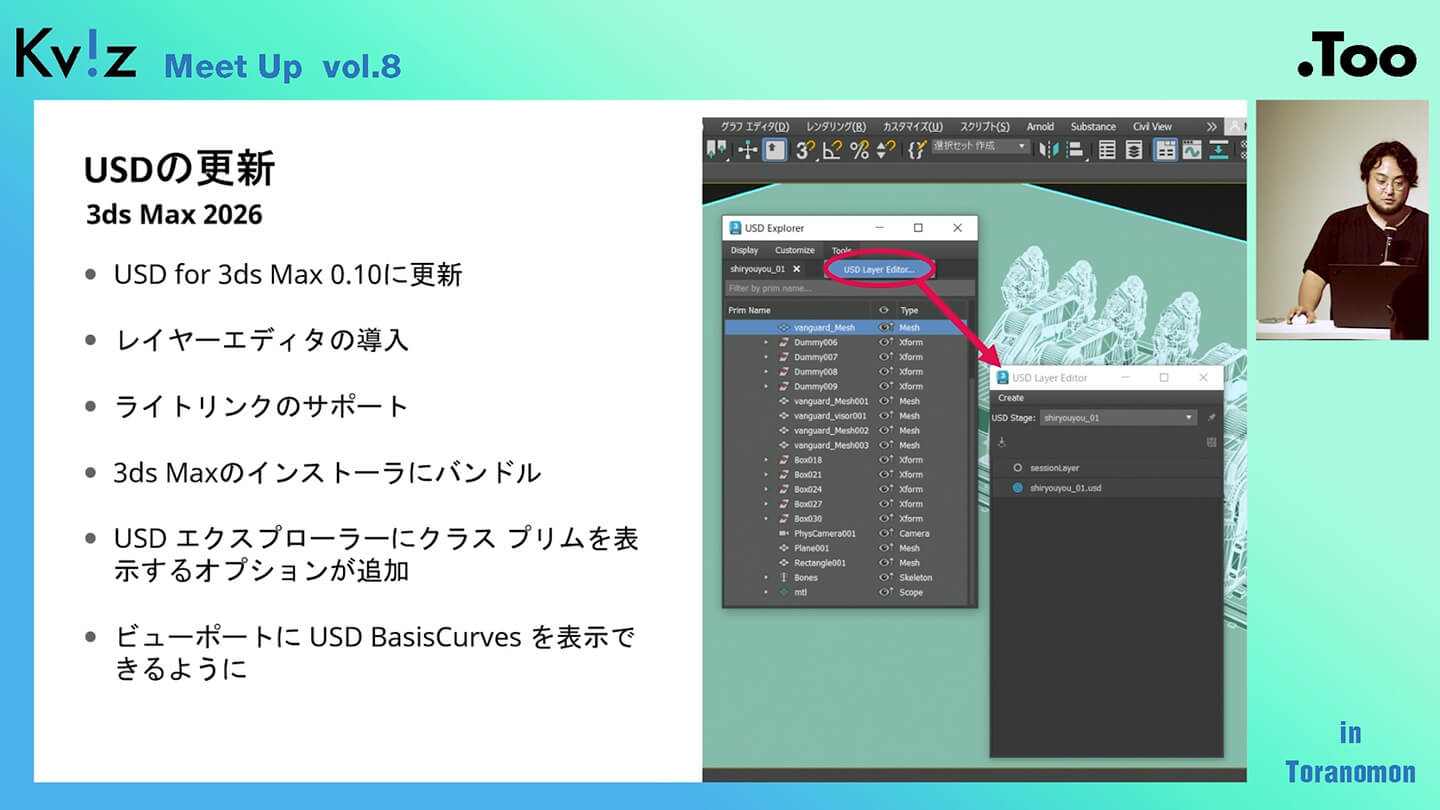

3ds Max 2026では、USD関連の機能もいくつか強化されています。

・レイヤーエディターの導入

・ライトリンクのサポート

・エクスポーター/インポーターの標準バンドル化

これまでUSDのエクスポートやインポート機能は、別途インストールが必要でしたが、今回からは3ds Maxのインストーラに標準でバンドルされるようになりました。そのため、3ds Maxをインストールするだけで、すぐにUSD関連の機能が利用できるようになっています。

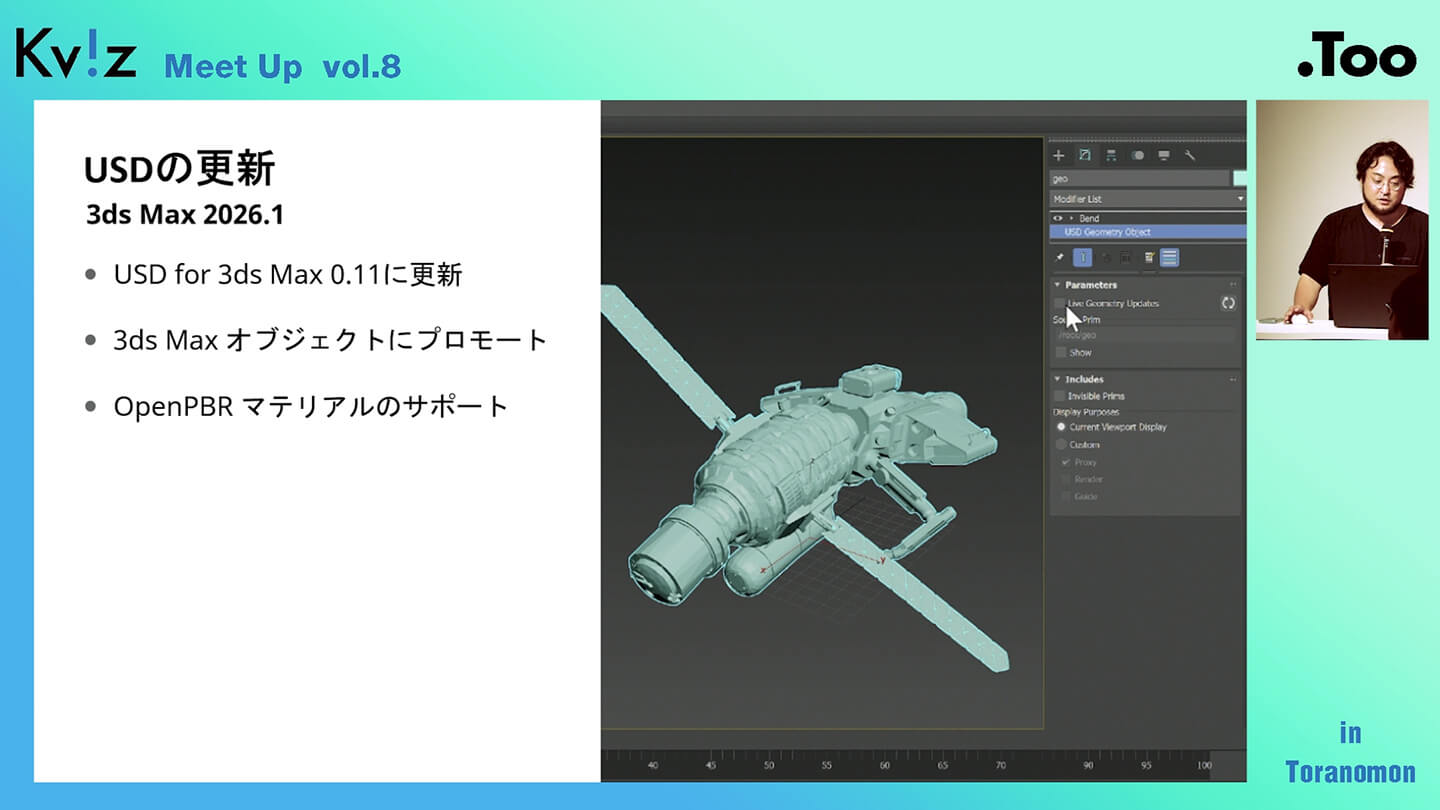

さらに、3ds Max 2026.1では、USD対応に関していくつかの機能追加が行われています。具体的には、3ds MaxのモディファイヤがUSDワークフロー内でも使用できるようになった点や、OpenPBRのサポートが追加されたことなどが挙げられます。

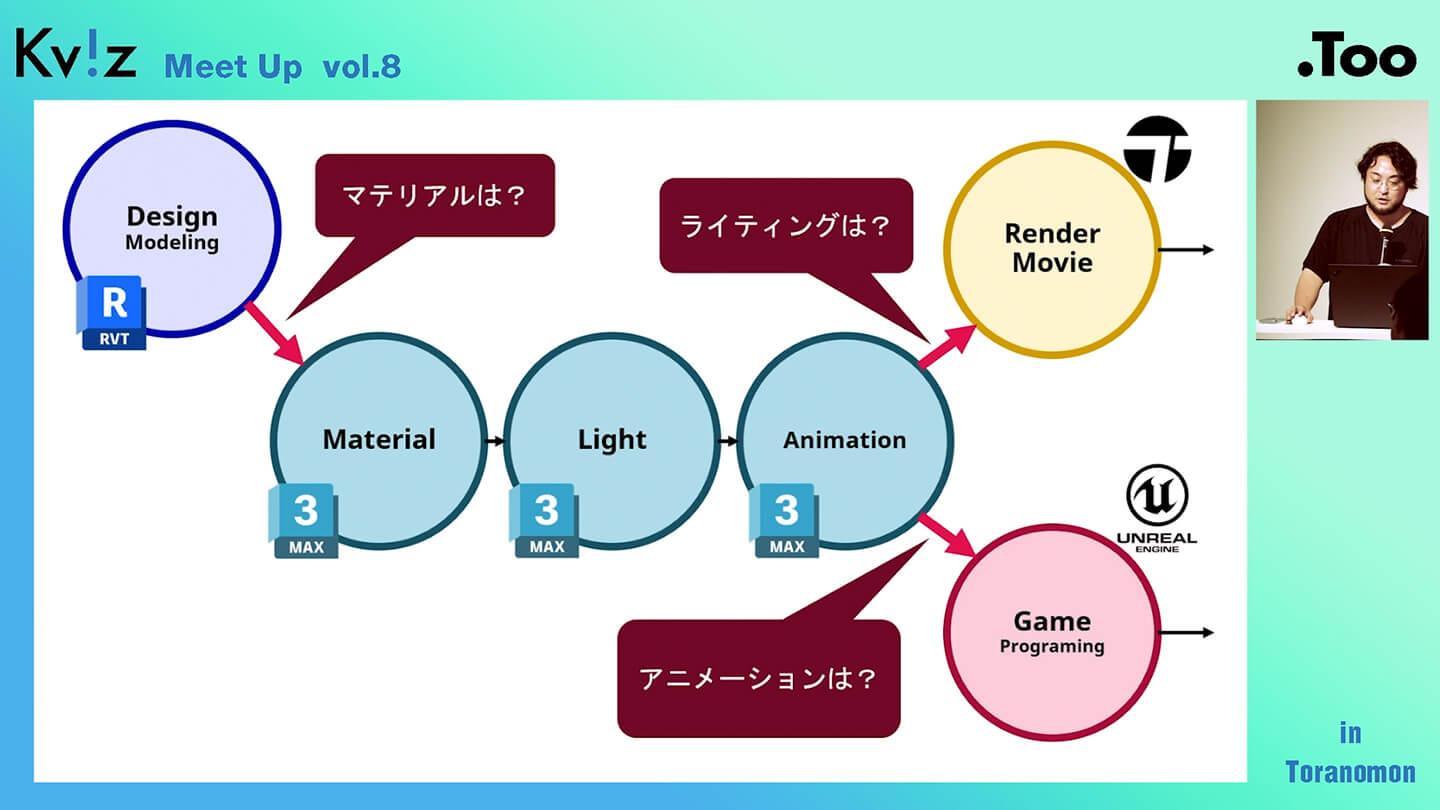

実は、私がこのイベントでUSDの話をしたのはもう5年ほど前になります。当時から、異なるツール間でデータをやり取りするときに、どうしても情報が欠落してしまうという課題がありました。

このような情報の欠落をできるだけ防ぐために、USDを活用し、さらにその機能を開発・強化していこうという動きが広がっています。とはいえ、現在のところ、USDはエンターテインメント業界では少しずつ浸透してきているものの、建築分野ではまだそれほどメジャーな存在ではないのが現状です。

Open PBRやOpen USDについて

建築ビジュアライゼーションの分野でも、ここ10年でワークフローは大きく変化してきています。リアルタイム系の技術なども取り入れられるようになり、表現手法や制作環境が多様化していると感じています。

ですので、現在のワークフローも、10年後にはOpenPBRやUSDを活用する流れに変わっている可能性は十分あると思います。そのためにも、今のうちからこうした技術に少しでも触れてみる、検証してみるといった取り組みをしておくことが、将来の選択肢を広げることにつながるのではないでしょうか。

今回は「OpenPBR」や「USD」といった技術の存在についてだけでも、覚えて帰っていただければと思います。

画像の左上にも記載されていますが、「AREA JAPAN」と検索していただければ、簡単にWebサイトにアクセスできます。そちらでは、今回紹介したような3ds Maxの新機能に関する情報や解説ムービーなども掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。

建築ビジュアライゼーション MeetUp第8弾 ラインナップ

- 01.3ds Max 新情報(オートデスク) ←今ここ!

- 02.建築ビジュアライゼーションにおけるAIの活用(Chaos Software)

- 03.建築業界における画像生成AIの可能性について(スペースラボ / iceberg theory holdings)

- 04.“良い絵”とは何か?写真家のまなざしから学ぶ建築ビジュアライゼーション(ナカサアンドパートナーズ)

- 「建築ビジュアライゼーション MeetUp第8弾」一覧ページ